2019年11月01日12:38 來源:人民網

2019年9月9日下午,杭州互聯網法院。偌大的立案大廳一派靜謐,牆上的浮雕大字“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”顯得庄嚴肅穆。沒有傳統法院的人頭攢動,隻有一位當事人在向工作人員咨詢立案事宜。進入這裡,人民網記者最直觀的感受就是“真安靜”。

“每天來現場立案的人屈指可數。”杭州互聯網法院的工作人員介紹。事實上,現場“靜悄悄”的背后是互聯網法院“24小時不打烊”的“火熱”。起訴、立案、庭審、執行等等,這些工作全部轉移到線上進行。曾經耗資勞神的打官司,如今變得如同“網購”一般便捷。

杭州互聯網法院成立至今兩年有余。作為中國乃至全世界第一家專業互聯網法院,它於2017年8月18日正式挂牌。一年后,2018年9月,北京互聯網法院、廣州互聯網法院相繼成立。如今,三家互聯網法院運轉平穩、備受好評,在中國司法改革和網絡治理創新的光輝歷程中,寫下濃重一筆。

作為全球第77個接入國際互聯網的國家,中國的互聯網之旅起步並不早。那麼,全世界第一家互聯網法院為什麼會誕生在中國?

浙江省杭州市錢潮路22號的杭州互聯網法院大樓。 杭州互聯網法院供圖

護航互聯網產業的時代使命

“從我出門開始,掃碼乘車,再到中午叫外賣,下班后的休閑娛樂活動,比如打車、網購、玩游戲、看短視頻,簡直無時無刻不在互聯網上消費。” 在北京建國門上班的小趙告訴人民網記者:“你看,我手機裡APP有90多個。”

一分鐘內,中國的互聯網上在發生什麼?接入流量46804G、6.5萬條微博被發出、39.6萬人登錄微信、62.5萬部優酷土豆視頻被觀看、1388輛出租車在滴滴上被呼叫、774個人在淘寶和天貓下單、4166667個百度搜索請求、移動支付金額3.79億元、網上商品零售1043萬元……不論是小趙的互聯網消費日常,還是這些令人驚嘆的數字,都是中國互聯網蓬勃發展的印証。

“移動支付太方便、太輕鬆了!”在北京體驗24小時無現金生存后,CNN記者發出感慨,並將體驗視頻放上了網絡。

“移動支付”是中國互聯網的一張靚麗名片。BBC中文網在文章《中國互聯網為何能超過西方國家?》中稱:“無論是(互聯網)服務的普及程度——包括虛擬貨幣的廣泛使用——還是人們使用服務的方式,中國目前都已遠遠領先西方。”

今年是中國接入國際互聯網25周年,回望來時路,不乏曲折卻始終堅定奮進,中國互聯網產業的發展、變革與創新,逐漸開花結果。

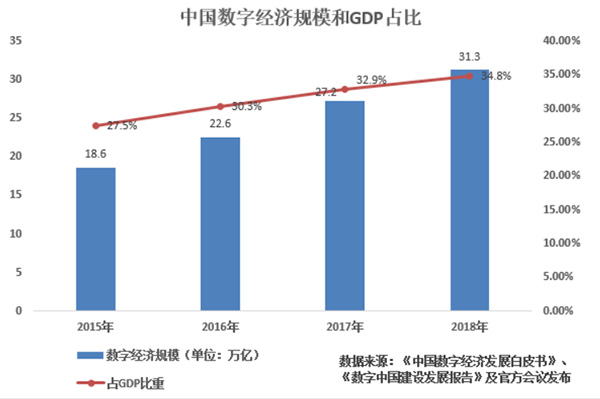

截至2019年8月30日,中國網民已達8.54億,互聯網普惠化成果顯著﹔國家網信辦《數字中國建設發展報告(2018年)》顯示,2018年中國數字經濟規模達31.3萬億元,佔GDP的比重達到34.8%,位居全球第二位﹔移動支付、網約車、共享單車等互聯網經濟新業態引領世界潮流。

中國數字經濟規模和佔GDP比重逐年增加。 制圖:熊剪梅

享受互聯網發展紅利的同時,成長中的煩惱也不斷涌現。電商迅猛發展的同時,相關糾紛也井噴式增長,僅杭州法院受理的電子商務案件,就從2013年的600件,躍升至 2016年的10000多件﹔直播、短視頻等傳播形式不斷出現,新型知識產權糾紛紛至沓來……海量涉網糾紛的出現,令傳統法院承受巨大壓力。

“隨著互聯網的快速發展,互聯網糾紛越來越多,急需在司法層面有一個專門的法院,有專業的隊伍、專業的技術手段去處理。”杭州互聯網法院副院長王江橋指出,互聯網法院的誕生有著極強的現實需求。

凡益之道,與時偕行。杭州互聯網法院的出現,是中國司法主動適應和服務互聯網發展大趨勢的選擇。

“互聯網法院的建設,既來自現實社會的需求,同時也意在探索解決現實社會需求。”中國傳媒大學政法學院副院長王四新指出,互聯網法院能夠尋求類型化問題的統一解決方式、解決程序,為網絡治理提供范例。

直播時使用了1分10秒的未授權音樂,算不算侵權?北京互聯網法院給出了肯定答案。因主播馮提莫在斗魚平台直播節目中使用未授權歌曲,2018年12月27日,北京互聯網法院公開宣判斗魚公司賠償中國音樂著作權協會經濟損失2000元及因訴訟支出的合理費用3200元。

北京互聯網法院在線審理斗魚著作權案。 北京互聯網法院供圖

這起新型網絡著作權案件引發高度關注,庭審直播在網絡中引發了1.5億話題量。“以司法為新興互聯網產業發展保駕護航,絕對不等同於一味縱容。對於亂象,恰恰應當及時糾偏,盡早將其引入正軌。”在北京互聯網法院成立一周年新聞發布會上,法官助理朱玥講述了審理案件感受。

自成立以來,杭州、北京、廣州三家互聯網法院遇到的棘手案件不勝枚舉:比特幣是否具有商品屬性?微信表情包是否構成版權保護?“圖解電影”是否侵權?“暗刷流量”網絡服務如何評判?網絡侵害人格權的邊界如何厘定……互聯網法院通過審定一起起典型案件,劃定了網絡參與者的行為邊界。

王江橋指出,典型案例對於提煉網絡裁判規則意義重大,“互聯網法院一定是在網絡治理中,通過大量的個案總結規則,進行司法指引,最終目的是營造一種清朗的互聯網環境,引導當事人在互聯網領域講誠信、守規矩。”

用發展的方法解決發展中的問題

“互聯網法院首先誕生在中國是歷史的必然,隻有中國具備這樣的體制機制背景和優勢。”王江橋介紹,美國多年前就曾經研究過設立互聯網法院,但始終無法落地,杭州互聯網法院的誕生體現了中國司法堅持創新、服務人民的本色,體現了“用發展的方法解決發展中問題的遠見卓識”。

王江橋強調,設立互聯網法院的目的,就是要更多地滿足人民群眾多元的司法需求。

作為中國“電子商務之都”,杭州最早面對井噴式電商糾紛的挑戰。2015年,杭州部分法院開始試點電子商務網上法庭,積極應對互聯網經濟發展出現的問題。

2016年,全國政協委員、民進浙江省委副主委趙光育在全國兩會期間提交《關於設立中國(杭州)互聯網法院的建議》。建議提出:“應設立中國(杭州)互聯網法院,加快推動網上法庭向互聯網法院審判模式轉變。”

2016年8月,浙江省高級人民法院黨組首次正式提出了設立互聯網法院的設想。

2017年5月起,杭州鐵路運輸法院先行先試,集中管轄杭州地區5類典型的涉網一審民事案件,首月收案超1000件。

2017年6月26日,中央全面深化改革領導小組第三十六次會議審議通過《關於設立杭州互聯網法院的方案》。會議強調,設立杭州互聯網法院,是司法主動適應互聯網發展大趨勢的一項重大制度創新。

盡管面臨巨大的社會需求,但一個真正專業法院的建立,相當於在現有成熟的司法大廈上開辟一扇新窗,絕非易事。從設想到落地,杭州互聯網法院的誕生依法有序、積極穩妥。

如果說,蓬勃發展的互聯網經濟造就了互聯網法院誕生最初的那顆種子,以人民為中心、不斷改革創新的司法體制,則是其萌發的豐沃土壤。新中國成立70年來,從“加強社會主義法制”到“全面依法治國”,我國的司法體制通過不斷改革創新走向完善。特別是黨的十八大以來,黨中央將全面深化司法改革納入到全面深化改革、全面依法治國的重要組成部分,黨的十八屆三中、四中全會確定了司法體制改革的9大領域、129項任務。員額制改革、司法公開、智慧法院、執行攻堅……司法系統通過自我革新,積極踐行司法為民理念。

互聯網法院作為新時代司法改革創新的一個重要樣本,受到社會各界高度評價。中國社科院社會科學評價研究院在《北京互聯網法院評估報告》中指出,北京互聯網法院作為司法體制改革進程中回應時代需要的一種新型法院形式,開辟了司法體制改革與社會治理體系現代化研究的新領域,實現了創新社會治理實踐的新探索,司法效率顯著提高,社會影響力漸顯,夯實了互聯網司法理論與實踐基礎,得到了理論界與實務界廣泛認可。

司法與科技深度融合的創新實踐

“400毫升護手霜一瓶,確認嗎?”2019年6月20日,杭州互聯網法院的一場執行直播格外引人注目。執行人員手持5G區塊鏈執法記錄儀,遠程向申請執行人、被執行人進行確認。僅用時15分鐘,所有涉案貨物清點完畢。無延遲同頻播放畫面、毫秒級存取証,使得整個執行過程透明、高效。“5G+區塊鏈”,兩大“網紅”科技輔助司法的效用體現得淋漓盡致。

杭州互聯網法院執行法官實時在線與執行指揮中心、執行現場進行互動,被執行人遠程見証物品清點並對結果進行確認。 杭州互聯網法院供圖

互聯網法院的運轉,離不開一個堅實的支撐力量——科技。繼承全國智慧法院建設的經驗,再經過無數次測試和優化,大數據、雲計算、人工智能等技術成果得以集大成於“互聯網法院”。自助立案、判決文書自動生成、語音識別系統……構成了互聯網法院高效運轉的基礎。

互聯網法院是司法與科技深度融合的重要創新實踐。北京互聯網法院在大廳一層設立了“在線訴訟體驗區”,民眾皆可預約參觀。體驗區內的科技產品令人眼花繚亂,AI虛擬法官、VR庭審觀摩眼鏡、智能語音同聲傳譯系統……猶如一家科技館。北京互聯網法院發布的《互聯網技術司法應用白皮書》顯示,法律知識圖譜技術、人臉識別技術、雲視頻技術、微服務架構技術等十大核心技術已運用於互聯網審判。

北京互聯網法院在線訴訟體驗區。 段星宇攝

為突破粵港澳大灣區互聯網糾紛調解地域限制,廣州互聯網法院上線粵港澳大灣區在線多元化解平台,推出5G智慧司法便民終端“E法亭”,通過“E法亭”進行“証件+指紋+人臉”三重認証,即可自助存証、立案、參與在線庭審和調解,實現在家門口打官司。

過去兩年間,除了主動探索技術與司法的融合,杭州互聯網法院還積極尋求跨區域的技術合作。2019年5月,杭州互聯網法院聯合上海一中院、蘇州中院、合肥中院共同建立長三角司法區塊鏈,推動長三角司法一體化。

“讓信息多跑路,讓群眾少跑腿。”談及互聯網法院為何在科技方面投入如此之多,王江橋表示:“互聯網法院一定是在技術方面走在最前面的。我們盡可能將成熟的科技與司法融合,開發信息化項目,進行技術賦能,實現法院的高效、便民、開放,從而提升司法效率。”

杭州互聯網法院挂牌后的第一起案件——《后宮甄嬛傳》作者吳雪嵐(筆名流瀲紫)訴網易侵害作品網絡傳播權案,審理全程僅用時20分鐘,北京的原告和杭州的被告均沒有出現在法庭上。類似案例成為最好的普法教育。自媒體平台上,越來越多網民“自來水”式推介互聯網法院,“一定要通過互聯網法院維權,太方便了。”“案子判完了都不知道法院的門在哪兒。”

對法官們來說,有了“智能秘書”,不需再埋頭梳理厚厚的卷宗,將更多的精力用在審判核心事務中,有效緩解“案多人少”矛盾。北京互聯網法院院長張雯曾表示:“如果沒有互聯網技術的支撐,法官即便是按照‘996’的工作狀態,都不可能取得現在這樣的成績。”

數據顯示,從試運行以來至2019年9月8日,杭州互聯網法院開庭平均用時和審理期限分別節約65%和25%。2018年9月9日至2019年8月31日,北京互聯網法院庭共收案34263件,當事人遍布全國近200個城市。減少當事人出行裡程2987萬公裡,節省的紙張可蓋成90層高樓。2018年9月28日至2019年9月28日,廣州互聯網法院平均庭審時長25分鐘,25名員額法官人均結案1118件,居全國第一。

“技術是路徑,公正司法永遠是靈魂。”對於業界擔心過多追求技術會對司法程序造成損害,張雯如此界定技術的作用。張雯表示,法官不是簡單地去依靠技術,而是深度融合,在細節上催生一種溫馨的、更加細節化、更加豐滿的審判方式。

“惟改革者進,惟創新者強,惟改革創新者勝。”正如習近平總書記在2017年7月的全國司法體制改革推進會所強調的,要遵循司法規律,把深化司法體制改革和現代科技應用結合起來,不斷完善和發展中國特色社會主義司法制度。互聯網法院在推動科技與司法深度融合方面的創新努力,正是對這一理念的積極踐行。

網絡空間治理的中國智慧

2018年8月,我國宣判的一個案件登上了英國《泰晤士報》:“(這個案例)被稱為中國知識產權保護方面一次具有裡程碑意義的判決。”幾個月后,它又被寫入了當年的最高人民法院工作報告。

這起備受關注的案件正是出自杭州互聯網法院。網紅卡通形象“小豬佩奇”的著作權擁有者——兩家英國公司,發現有兩家廣東公司未經授權在網上銷售印有佩奇形象的玩具,於是將其告上法庭。其時,這是全國首例涉“小豬佩奇”著作權侵權糾紛案件。主審法官葉勝男既興奮自豪,又倍感壓力。“一邊討論一邊查閱各種資料,那一周的每天晚上402辦公室都是燈火通明。” 10天后,法院一審判決出台,判決被告兩公司賠償原告共計15萬元。

判決不出所料引發了強烈反響。回顧整個案件,葉勝男感慨地說:“小豬佩奇權利人選擇在杭州互聯網法院起訴,正是基於對互聯網法院司法能力的高度信任,互聯網法院成為了當事人的國際‘訴訟優選地’。”

2018年,杭州互聯網法院收到跨境糾紛80余件。針對跨境審理的特殊性,法官們通過全球首個司法區塊鏈來解決境外証據調取中的電子証據存取証難題。而如果當事人一個在西半球,一個在東半球,則可通過全球首個“異步審理模式”來避免某一方當事人熬夜開庭。杭州互聯網法院成立一周年座談會上,最高人民法院黨組書記、院長周強在聽取匯報后指出,杭州互聯網法院創新司法跨境協同機制,充分展示我國互聯網司法保護的良好形象,為構建網絡空間命運共同體貢獻了“中國智慧”。

自成立之始,互聯網法院就受到了廣泛的國際關注。杭州互聯網法院成立兩年來,已接待美國、法國、南非、越南、澳大利亞、阿聯酋等30個國家、地區和國際組織的法官、官員、學者500余人。王江橋對人民網記者回憶說:“我記得2017年11月的一個國外考察團來參觀時,看了我們整個在線審理流程,他們用了一個詞,不是說‘點贊’(good),而是用了‘無與倫比’(wonderful),他們覺得可以通過這樣一種方式審理整個案件太奇妙了,不可思議。”

設立互聯網法院是我國推動完善互聯網治理的一次積極探索,有助於提升我國在國際網絡空間的話語權和規則制定權。王四新分析指出,在互聯網之前,歐美國家通過判例法對世界新經濟秩序、政治秩序、法律秩序的形成起到了非常大的作用,一些著名的法律原則、法律秩序,包括一些著名的法律糾紛解決機構的設立都與歐美國家有關,可以說他們在這方面起到一種引領的作用。但是在互聯網時代,在5G開拓的信息化新時代,中國完全有可能走到前面,作出更大貢獻。

2019年10月20日,在杭州互聯網法院80公裡之外的烏鎮,第六屆世界互聯網大會如期而至。習近平總書記在給大會的賀信中指出:“發展好、運用好、治理好互聯網,讓互聯網更好造福人類,是國際社會的共同責任。”各國應順應時代潮流,共迎風險挑戰,共同推進網絡空間全球治理,努力推動構建網絡空間命運共同體。

成長中的中國互聯網法院,正是踐行這一共識的絕佳樣本。

從1949年到2019年,中華人民共和國走過了70年的風風雨雨,中國共產黨領導中國人民自力更生、艱苦奮斗,創造了舉世矚目的中國奇跡。

實現中華民族的偉大復興,是近代以來中國一切仁人志士夢寐以求的社會理想。新中國成立70年來,我們比歷史上任何時期都更接近中華民族偉大復興的目標,比歷史上任何時期都更有信心、有能力實現這個目標。

這一切是怎麼發生的?中國共產黨為什麼能?中國為什麼行?中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信來自哪裡?世界充滿好奇,時代不斷追問。

人民網重磅推出“70年70問”大型全媒體系列報道,尋找歷史性成就蘊含的“中國基因”,破解歷史性變革背后的“中國密碼”。