2019年09月10日00:45 來源:人民網

北京時間4月28日,隨著瑞典“黑馬”法爾克回球下網,中國選手馬龍以4-1奪得了2019年乒乓球世錦賽男單冠軍,同時實現了世乒賽男單三連冠。獲勝后的馬龍扔掉球拍,高舉雙臂,仰天長嘯,在現場觀眾一片歡呼聲中,盡情享受著這個屬於自己以及整個中國乒乓球隊的輝煌時刻。

至此,中國乒乓球隊在本屆世乒賽中成功包攬了5項冠軍,其中奪得女雙冠軍的“00后”小將孫穎莎成為中國乒乓球隊第115位世界冠軍。由此,中國乒乓球隊在世界大賽中斬獲的冠軍總數也更新為238個,其中包括28個奧運會冠軍,誕生了劉國梁、孔令輝、張繼科、馬龍、鄧亞萍、王楠、張怡寧、李曉霞、丁寧9位“大滿貫”得主(奧運會、世乒賽和世界杯單打均奪冠)。中國無愧“乒乓第一大國”的稱號。

中國乒乓球隊在2019年布達佩斯世錦賽包攬五項冠軍。

新中國成立70年來,中國體育事業取得偉大成就。黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視關心體育工作,親自謀劃推動體育事業改革發展,將全民健身上升為國家戰略,推動全民健身和全民健康深度融合,加快推進體育強國建設。

習近平總書記強調:“體育是提高人民健康水平的重要手段,也是實現中國夢的重要內容,能為中華民族偉大復興提供凝心聚氣的強大精神力量。”

在中國體育發展史上,乒乓球項目的地位最為特殊。它擁有著最輝煌的競技成績、最龐大的群眾基礎和最深厚的文化底蘊。“人生能有幾回搏,此時不搏何時搏”“一切從零開始”“小球轉動大球”這些大家耳熟能詳的口號和故事都來源於乒乓球。它們是中國乒乓健兒不斷奮進的力量源泉,是深深影響中國體育人甚至社會各界的精神力量,是新中國高速發展的助推劑。乒乓球因此也被稱為中國“國球”。

零的突破 乒乓球為新中國體育揭開嶄新篇章

乒乓球運動於19世紀末起源於英國。當時的歐洲盛行網球運動,但由於受到場地和天氣的限制,有些大學生便把網球移到室內,以餐桌為球台,書作球網,羊皮紙當球拍,在餐桌上打來打去。這便成了乒乓球運動。1904年,上海一家文具店的老板王道午從日本買回10套乒乓球器材。從此,乒乓球運動傳入中國。由於易於開展,適合中國人的體質,乒乓球運動很快在中國流行起來,而真正火起來,還要追溯到1959年。

1959年,第25屆世乒賽在當時的西德多特蒙德舉行。中國選手容國團連克強敵,收獲男子單打冠軍。這是新中國成立后的第一個世界冠軍,也成為中國乒乓球和中國體育騰飛的起點。恰逢當年是新中國成立10周年,容國團等中國乒乓球運動員回國后受到了毛澤東主席、周恩來總理等國家領導人的接見,周總理更是把容國團奪冠和十周年國慶列為1959年的兩大喜事。這個冠軍對於當時的中國來說意義非凡。它極大地鼓舞了中國人民的士氣,成為破除迷信、解放思想的典范:外國人能做到的,我們中國人也能做到!

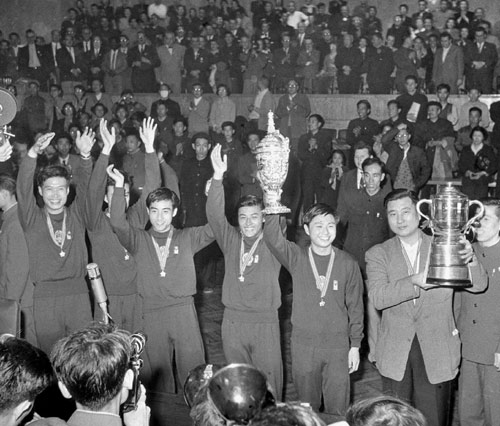

隨著競技成績的提高,中國乒乓球在國際上的地位逐步提升。1961年,國際乒聯將第26屆世乒賽的舉辦權交給了中國,這是新中國歷史上首次舉辦國際體育賽事。那一次,中國男隊擊敗了稱霸乒壇許久的日本隊,首次奪得世乒賽團體冠軍。而庄則棟和邱鐘惠還分別獲得了男、女單打冠軍。邱鐘惠成為新中國首位女子世界冠軍,她幫助中國隊實現了女子項目上冠軍零的突破。

1961年4月9日,中國男子乒乓球隊在北京舉行的第26屆世界乒乓球錦標賽男子團體比賽中首次奪得男子團體世界冠軍。這是中國隊隊員領獎后向全場觀眾致意。 新華社發

第26屆世乒賽,是中國乒乓球隊成長壯大的裡程碑,也是世界乒乓球運動的轉折點。中國乒乓人開啟了屬於自己的時代。

拼搏創新 乒乓精神與時俱進歷久彌新

第26屆世乒賽男團決賽最后一場,容國團在上場前喊出豪言:“人生能有幾回搏,此時不搏何時搏?”最終他2-1擊敗對手,力助中國隊奪得男團冠軍,而“人生能有幾回搏”這句擲地有聲的吶喊也成為中國乒乓球隊、中國體育人的力量源泉。在此帶動下,中國運動員都將拼搏精神牢記在心,代代相傳。這也正是中國體育實現從弱到強的內在動力。

提到中國乒乓球隊另一個優秀傳統,那便是集體主義精神。國乒集體裡不僅有為國出戰的主力,還有默默無聞的陪練,但無論何種身份,所有隊員們都深諳:中國乒乓球隊是一個集體,是整個團隊在與世界爭鋒。國際乒聯終身名譽主席徐寅生在接受人民網採訪時表示:“在我做運動員時期,毛主席幾次接見我們。周總理也經常來鼓勵乒乓球隊。黨和國家給了我們很多榮譽。每當我們遇到困難時,一想到祖國人民的信任和期待,就會變得動力十足。在祖國榮譽、集體榮譽面前,每一位乒乓人都拋下私心雜念,心甘情願為集體貢獻全部力量。一支隊伍的強大,沒有集體主義精神是不行的。”

集體主義精神是中華民族精神不可或缺的組成部分。一代代乒乓人秉承著集體利益高於一切的信念,在一項以個人技能為主的運動中,淡化個人得失,堅持祖國榮譽至上,心甘情願為隊伍貢獻一切力量。這也是中國乒乓球隊能夠一直屹立世界之巔的重要原因。

集體主義精神是中國乒乓球隊的優良傳統。圖為中國乒乓球男隊在2016年裡約奧運會上奪冠后向觀眾致意。

中國乒乓球隊長盛不衰,也得益於這支隊伍堅持勇於創新的精神。現任中國乒協主席劉國梁是這一精神在新時代最鮮活的代表。運動員時期,劉國梁的直拍橫打絕招震驚乒壇,幫助上世紀90年代陷入低谷的中國乒乓球男隊重返巔峰﹔教練員時期,他創立“直通賽”,用公開、公平的方式鼓勵隊內競爭,提高運動員積極性﹔而在執掌中國乒協后,劉國梁更是加大了改革力度,帶領乒協在奧運備戰、職業體育、全民健身、青少年培訓、市場開發、國際交流等諸多方面開展創新實踐。

在自身不斷強大的同時,中國乒乓球還一直承擔著在全球范圍推廣發展乒乓球運動的重任。從上個世紀派出大量教練支援指導亞非拉國家乒乓球隊,到接納以福原愛為代表的外國運動員來中國訓練,再到實施“養狼計劃”……多年來,中國乒乓人既敢於“走出去”也勇於“請進來”,不因自身屢創輝煌而沾沾自喜,不因幫扶對手強大而心生畏懼,這就是“國球”的胸襟與自信。國際乒聯主席托馬斯·維克特這樣評價:“中國不僅擁有最優秀的運動員,還能幫助其他協會培養出更優秀的選手。”

中國乒乓人代代傳承下來的乒乓精神,是敢於拼搏、勇於創新,以乒乓精神為代表的中國體育精神與時俱進、歷久彌新。這些強大的精神力量,與新中國一起共同成長、共同發展至今。

乒乓外交 小小銀球助力中國傳遞友誼

新中國成立70年間,乒乓球不僅為新中國帶來了無數榮譽,激發了民族自信,它還成為中國與世界各國傳遞友誼的橋梁,推動新中國外交踏上新的台階。

1971年,在日本名古屋舉行的第31屆世乒賽期間,中國運動員庄則棟和美國運動員科恩之間的一次意外互動,引發了世界的關注。科恩在趕車途中,誤上了中國隊的大巴車。由於中美兩國在那個年代還處於交往隔絕的狀態,當時車上的中國運動員無人敢主動跟科恩說話,場面一度十分尷尬。就在這時,庄則棟主動前去交談,並送給科恩一幅杭州織錦,而后,科恩則回贈庄則棟一件美國隊紀念衫。

兩人的友好互動,奠定了“中美乒乓外交”的基礎。而后在兩國領導人的共同努力下,新中國迎來了第一批美國客人。1971年4月10日至17日,參加第31屆世乒賽的美國乒乓球代表團訪問了中國。周恩來總理在會見美國乒乓球代表團時,稱贊他們“打開了兩國人民友好往來的大門”,並通過他們轉達了對美國人民友好之意。作為回應,美國總統尼克鬆當日即發表聲明,結束了美國政府實行長達20年之久的對華貿易禁令。不到一年,尼克鬆訪問了北京,中美兩國簽訂了《上海公報》,中美關系通過乒乓球跨出關鍵性的一步。

多國乒乓球代表團來中國進行友好交流。(《人民日報》1971年4月14日第6版)

中、美乒乓球運動員友誼比賽結束后,丁西林和有關方面負責人陪同斯廷霍文團長走下主席台,和兩國運動員合影。新華社記者攝(刊發於《人民日報》1971年4月14日第6版)

“小球轉動大球”,在中國體育外交史上書寫了濃墨重彩的一筆,“乒乓外交”的深遠意義影響至今。

今年6月,二十國集團大阪峰會因中美元首會晤備受矚目。“48年前,也就是1971年,就在離這裡100多公裡的名古屋,參加第三十一屆世界乒乓球錦標賽的中美乒乓球運動員進行了友好互動……”習近平主席由中美“乒乓外交”的小故事開場,講述“中美合則兩利、斗則俱傷”的大道理。

在中美“乒乓外交”48周年之際,應美國奧委會和美國乒協的共同邀請,劉國梁率領中國乒乓球隊於今年8月赴美,與美國國家乒乓球隊進行了共同訓練。這是“乒乓外交”的延續,對此,劉國梁表示:“體育的貢獻不僅僅是在球場上,中美乒乓外交如今已經48周年了,兩國幾代乒乓人共同打下了良好的基礎,中美乒乓外交文化一定會代代傳承下去。”

老少皆宜 打乒乓球成為眾多百姓的健身方式

劉國梁在自己的微博中透露過一組數據:中國乒乓球人口將近1億,其中有專業選手2000人,業余體校3萬人,同時,一周打兩次以上、一次一小時以上的民間乒乓球愛好者多達8300余萬人。可見,乒乓球運動給人民群眾帶來了健康的體魄和快樂的心情,成為他們的美好生活的重要組成部分。

在遼寧省鞍山市有一位人氣很高的乒乓球教練,她就是馬龍、李曉霞的啟蒙教練石海梅。作為一名基層教練員,58歲的石海梅把乒乓球當作一生的事業。1984年,當時在鞍山市26中學當體育老師的她,利用學校閑置實驗室,開始教同事的孩子打乒乓球,球台則是她和學生家長湊錢購置。后來因為場地要被征用,石海梅說服丈夫把婚房騰出來,裝進了乒乓球台,白天訓練、晚上當床,就這樣開啟了乒乓球教練生涯。多年來,從她家走出、進入專業隊和大學校園的孩子不計其數,而孩子們提起石海梅都願意稱呼她為“石媽媽”。問到為什麼對乒乓球如此執著,石海梅表示:“干乒乓球的人就得有毅力,很多人不理解我圖什麼,但我隻考慮怎麼讓乒乓球造福大眾,讓想走專業的人能成為冠軍,讓群眾因為打乒乓球找到快樂。這就是我的追求。乒乓球讓我的人生更加充實。”

在鞍山,像石海梅這樣的乒乓愛好者不計其數,而一年一度的“萬人千台”乒乓球系列賽總能成為大家的狂歡。這項比賽歷時數月,在全市各區縣開展,每年都吸引上萬人參賽。鞍山“全民皆乒”現象是中國大眾乒乓球運動的縮影,人們對這個小圓球的喜愛也可見一斑。

來自國家電網北京市電力公司電力科學研究院的高樹萍也是一位乒乓球痴。從小接受乒乓球訓練的她最大的遺憾就是沒能走進專業隊,但骨子裡不服輸的她並沒有放棄,反而更加喜歡這項運動。多年堅持打球的高樹萍球技高超,也因此擁有著一副好身體。據她介紹,她一周至少要打球三、四次,每個月還要去全國各地參加業余比賽,全年下來,大型比賽要打10多場,社區的小比賽更是數不過來。記者與其約採訪時,高樹萍正在忙碌地收拾行李,准備奔赴山東參加單位組織的比賽集訓。集訓是枯燥而艱苦的,可高樹萍更多的是興奮與期待,“訓練就會有提高,如果能幫助單位拿下好成績,這些困難都不算什麼”高樹萍這樣說道。

高樹萍(后排中)在2017年天津全運會群眾組奪冠。(圖片由高樹萍本人提供)

在所有比賽中,讓高樹萍最難以忘懷的是2017年全運會群眾組比賽,那次她拿了50-59歲組女單冠軍。談及那次比賽,高樹萍依然激動:“如今,國家越來越重視全民健身,我們才有走上全運會舞台的機會,這在過去連想都不敢想。小時候練球,我就想進入專業隊、登上領獎台,那次奪冠,圓了我的冠軍夢。”高樹萍把全運會金牌展示給記者,同時她還拿出一張自己小學時的乒乓球獎狀,感嘆著這麼多年時代的變化發展。無論是精致的獎牌,還是發舊的獎狀,一切與乒乓球有關的記憶都被高樹萍完好地保存著,這個小小的圓球是她一生不可或缺的伙伴。

體育強則中國強,國運興則體育興。2019年6月,在給北京體育大學2016級研究生冠軍班的回信中,習近平總書記表示:“我看過你們不少比賽,每當看到我國體育健兒在重大國際賽事上頑強拼搏、勇創佳績、為國爭光時,我從心裡面為大家喝彩。新時代的中國,更需要使命在肩、奮斗有我的精神。希望你們繼續帶頭拼、加油干,為建設體育強國多作貢獻,為社會傳遞更多正能量。”新中國成立70年,以“國球”乒乓球為代表的中國體育曾經、正在並仍將扮演重要而獨特的角色:給國家和人民帶來無數感動和榮耀,給大眾百姓帶來健康和快樂,承載著國家強盛、民族振興的夢想,鑄就著中華民族偉大復興的體育強國夢。

從1949年到2019年,中華人民共和國走過了70年的風風雨雨,中國共產黨領導中國人民自力更生、艱苦奮斗,創造了舉世矚目的中國奇跡。

實現中華民族的偉大復興,是近代以來中國一切仁人志士夢寐以求的社會理想。新中國成立70年來,我們比歷史上任何時期都更接近中華民族偉大復興的目標,比歷史上任何時期都更有信心、有能力實現這個目標。

這一切是怎麼發生的?中國共產黨為什麼能?中國為什麼行?中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信來自哪裡?世界充滿好奇,時代不斷追問。

人民網重磅推出“70年70問”大型全媒體系列報道,尋找歷史性成就蘊含的“中國基因”,破解歷史性變革背后的“中國密碼”。