2019年10月04日09:48 來源:人民網

“變化實在太大,原先這裡還是一片干散貨碼頭,每天桌上都有一層灰。現在環境越來越好,家裡幾周不擦都沒事。”居住在上海虹口區北外灘濱江附近的居民說。

江陰船廠被改造為濱江公園。 呂騫攝

拆碼頭、建公園,把江岸還給百姓。這樣的情景不止發生在上海,長江沿岸的各大城市裡,濱江步道與公園成為廣受市民歡迎的休閑健身之地。

種種變化背后,是“共抓大保護、不搞大開發”長江經濟帶發展戰略的實施。這是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策,是關系國家發展全局的重大戰略。

改革開放以來,岸線經濟過度開發、長江流域生態破壞帶來的洪澇災害、環境污染與物種失衡,都讓沿江人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾日益加劇。

以百姓心為心,與人民同呼吸、共命運、心連心,是黨的初心,也是黨的恆心。在長江經濟帶建設上,不忘初心,回應人民對美好生活的向往,“共抓大保護、不搞大開發”成為必然。

江城百姓:從“長江險”到“長江美”

“萬裡長江,險在荊江。”從湖北省枝城市到湖南省岳陽縣城陵磯段的這段長江,因屬古代的荊州,得名荊江。這段“九曲回腸”的河道因地勢低窪,泥沙在此大量堆積,導致河床高出兩岸平原,形成“地上河”,每逢汛期便有“人在江下走,船在屋上行”的景象。

荊江洪水威脅,是歷朝歷代中華民族的心腹之患。長江流域蓄水能力的下降、極端氣候異常天氣的增多,讓長江之險危及千余萬江城百姓。

“上世紀七八十年代以來,長江流域建設用地明顯增加,岸線大規模開發,尤其是上游林地、草地等面積明顯減少,中下游湖泊、濕地萎縮,如長江‘雙腎’洞庭湖、鄱陽湖面積均有較大幅度減少。” 國家長江生態環境保護修復聯合研究中心副主任、中國環境科學研究院研究員宋永會表示,總體上看,長江流域生態系統格局破碎化嚴重,涵養水源、調節氣候、蓄洪防旱等服務功能呈退化趨勢。

“新中國成立以來,僅長江中下游地區就有1/3以上的湖泊面積被圍墾,總面積達13000余平方千米,約相當於五大淡水湖面積總和的1.3倍,因圍墾而消亡的湖泊達1000余個。”中國科學院水生生物研究所研究員劉煥章也向人民網記者介紹,“千湖之省”的湖北省湖泊數量從上世紀50年代的1066個減少到現在的182個,湖泊水面面積減少了60%。長江中下游原有通江湖泊102個,目前僅剩洞庭湖、鄱陽湖、石臼湖三個自然通江。

“歷史上,長江的環境保護經歷了兩個關鍵點,第一個是1998年的洪水,讓我們意識到長江上游生態保護的重要性。”復旦大學環境科學與工程系包存寬教授表示,此后我們開始了長江千裡保護的工程,把它作為一個國家生態建設的工程去做。

而隨著三峽工程的建成,長江中下游防洪體系基本形成,長江流域近年來再未發生大型洪災。

人民網記者從三峽集團獲悉,2010年和2012年,三峽水庫最大入庫洪峰流量均超過1998年,三峽水庫充分發揮削峰、錯峰作用,最大削峰40%,使荊江河段沙市水位控制在警戒水位以下、城陵磯水位未超過保証水位。

馴服水患,中華民族在與長江洪水的漫長斗爭史中迎來階段性勝利。復綠江灘,江城百姓再享長江之美。

在重慶雲陽縣,“冬天被水淹,夏天成荒坡”的岸邊消落帶,已經被33公裡長的環湖綠道替代。54萬畝長江生態屏障區,覆蓋“一江四河”兩岸、延綿670余平方公裡的綠色生態屏障,既保護了生態,也給市民增添了綠地公園。

湖北宜昌段200多公裡的長江岸線上,曾經分布著總長上千公裡的沿江化工管道,並形成宜昌第一個產值過千億元的產業。2016年,宜昌痛下決心,向“化工圍江”宣戰:沿江一公裡范圍內化工企業三年全部“清零”。如今,濱江公園內鬆樹、梅花、文竹隨處可見,綠草紅花交相輝映,成為市民茶余飯后的休閑新去處。

在長江與黃浦江的交匯口,從上世紀60年代起,因戰備和生產需要,上鋼五廠煉鋼產生的大量廢鋼渣回填形成了炮台山。如今,這裡已被改造為郁郁蔥蔥的濕地公園,成為候鳥們遷徙路上的驛站,越來越多的市民更加直觀地感受到“綠水青山”帶來的巨大價值。

長江生態:從“大開發”到“大保護”

長江是中華民族的母親河,也承載著中國人特殊的文化記憶與情感。上世紀80年代,一部《話說長江》曾在央視創下40%的收視紀錄,一曲《長江之歌》唱紅大江南北。

那是全國上下奮進拼搏、向大自然要發展的年代,墾良田、蓋廠房、建碼頭……解放的生產力,遇上資源豐富的長江,造就了中國經濟發展的先行軍。

6年時間,長江中下游地區的水稻產量,從1978年的6301.5萬噸猛增到1984年的8419.8萬噸,增長率為33%。20世紀90年代初期,隨著農業基礎設施不斷完善,長江中下游地區水稻產量1996年首次站上9000萬噸的台階,佔據全國總產量的半壁江山。

1990年,以上海浦東開發開放為標志,長三角地區率先跨入充滿活力、引領全國經濟增長的新時期。蘇南鄉鎮企業、浙江民營企業、蘇州等地的工業園區先后崛起,不斷推動產權制度改革與開放的邊界,源源不斷釋放出經濟增長的動能。到2000年,長三角地區GDP佔全國的比重升至16.3%,成為中國經濟高速發展的代表。

如今,長江經濟帶人口和經濟總量均超過全國的40%,進出口總額約佔全國40%,成為我國經濟重心所在、活力所在。

然而,對自然資源的開發終有極限,重復建設、產業同構、無序競爭……土地與岸線資源的投入對經濟增長的拉動效率越來越低。與此同時,長江流域的生態環境形勢也愈發嚴峻。

宋永會向人民網記者介紹,長江經濟帶污染物排放量大、強度高,廢水排放總量佔全國的40%以上。風險隱患多,重化工企業密布長江,偷排現象仍有發生。排污口與飲用水取水口交錯密布,飲用水安全保障壓力大。長江流域磷礦採選與磷化工產業快速發展,磷肥制造企業佔全國的93%,總磷成為長江首要污染因子。此外,湘江等流域區域重金屬污染問題不容忽視。

受此影響,長江魚類生物完整性指數多年來總體呈下降趨勢,受威脅的魚類數佔魚類物種總數的27.6%。劉煥章向人民網記者介紹,上世紀末,白鰭豚的功能性滅絕成為長江水生環境惡化的象征。現在,越來越多的水生動物正在步其后塵。比如另一種大型水生動物白鱘,也已多年難覓蹤跡。

永遠“面帶笑臉”的江豚種群也極度瀕危,僅呈碎片化分布﹔中華鱘繁殖群體規模由1972-1980年1727尾下降至目前約20尾,且自然繁殖活動出現不連續趨勢。

“推動長江經濟帶發展,前提是堅持生態優先。”2018年4月26日,習近平總書記在武漢主持召開深入推動長江經濟帶發展座談會時指出,把修復長江生態環境擺在壓倒性位置,逐步解決長江生態環境透支問題。

包存寬表示,習近平總書記提出的長江經濟帶發展要堅持共抓大保護、不搞大開發,是長江流域環境保護的第二個關鍵點。

修復長江生態,這是人民對美好生活的向往﹔為子孫后代留下天藍、地綠、水清的生產生活環境,已成為中國人的共識。

2018年3月,農業農村部、財政部、人力資源社會保障部三部委聯合發布《長江流域重點水域禁捕和建立補償制度實施方案》要求:2019年年底,長江水生生物保護區完成漁民退捕,率先實行全面禁捕﹔2020年年底前,長江干域和重要支流保護區以外水域要完成漁民退捕,暫定實行10年禁捕。自此,長江全面進入10年休養生息期。

“未來隨著10年休漁的政策、長江流域的工業轉型,長江的水生生物、魚類資源應該是能得到恢復的,水質方面也會有一個很好的改善。”劉煥章對長江水生態修復充滿信心。

近年來,生態環境部等相關部門和沿江11省市,積極開展生態環保督察、專項行動及整改落實工作。一是全面推進集中式飲用水水源地環保專項行動﹔二是城市黑臭水體整治成效明顯﹔三是開展“綠盾”專項行動,持續整治自然保護區內違法違規問題﹔四是實施“清廢行動”,提升固體廢物及危險廢物管理水平﹔五是不斷完善工業園區環保基礎設施建設﹔六是有序推動“三線一單”(生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和環境准入清單)實施方案編制落實。

“地方政府、環保相關部門、企業經營者和普通老百姓,更加清楚地認識到環保的重要性。產業結構和空間布局得到優化,生態環境質量進一步改善。與2013年相比,2018年長江經濟帶9省2市水質優良斷面比例提高9.1%、劣V類水體比例下降6.2%﹔2019以來,水生態環境質量保持了穩中向好的趨勢。人民群眾的獲得感、幸福感和安全感顯著增強。”宋永會表示。

沿江企業:從“高速度”到“高質量”

不搞大開發,不意味著不發展。長江經濟帶覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、雲南、貴州等11省市,面積約205萬平方公裡,佔全國的21%,發展潛力巨大。

“發展必須是科學發展,必須堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念。”習近平總書記指出。

發展方式從規模速度型轉向質量效率型,發展動力從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉向創新驅動,擁有百年歷史的重慶鋼鐵便是生動一例。這隻盤踞重慶主城大渡口區的重工業“巨獸”,一度佔城區工業污染物排放總量的60%。2006年,重慶鋼鐵啟動環保搬遷,將鋼鐵主業整體搬遷至長壽區。

這不是一次簡單的搬遷重建。在整個新建過程,重慶鋼鐵全面採用新技術、新裝備和新工藝,實現材料制造、能源轉換和資源循環利用三大功能。

在經歷改革陣痛后,2018年,重慶鋼鐵實現營業收入226億元,同比增長71%﹔利潤總額17.59億元,同比增長450%。如今,重慶鋼鐵正在推動智能制造、綠色產業鏈建設,未來還將成為綠色化、智能化鋼企。

與此同時,“騰籠換鳥”后的大渡口區,也迎來了產業升級、綠色發展的新機遇。綠色、智能、數字化產業,取代高污染、高能耗的重工業,已成為大渡口區的經濟支柱。2019年1-5月,大渡口區規模以上企業實現產值76.2億元,同比增長11.9%﹔規模工業增加值同比增長6.4%﹔工業投資5.3億元,同比增長18.9%。

長江流域工業用水總量趨穩 數據來源:Wind資訊

越來越多沿江企業或主動或被動,通過轉型升級,邁向高質量發展。2016年6月,湖北開出了高達2700萬元長江流域“史上最大環保罰單”。收到罰單的是長江“九曲回腸”石首段的一家臨江化工企業。這是當地的一家納稅大戶,但也是一家排污大戶,嚴重污染問題曾多年難以解決。

習近平總書記指出,這張“環保罰單”實現了“一舉兩得”的效果:“倒逼企業關閉污染嚴重、難以改造的生產線,投入約1億元引進行業最先進的治污裝置,不僅解決了多年的污染問題,而且推動企業實現了轉型升級,一舉兩得。”

共抓大保護、不搞大開發,折射的是新時代中國經濟發展思路的轉變。以黃金水道為依托,長江經濟帶更期待未來發展新格局。

2016年3月25日,中共中央政治局召開會議,審議通過《長江經濟帶發展規劃綱要》,確立了長江經濟帶“一軸、兩翼、三極、多點”的發展新格局。“一軸”是以長江黃金水道為依托,發揮上海、武漢、重慶的核心作用,“兩翼”分別指滬瑞和滬蓉南北兩大運輸通道,“三極”指的是長江三角洲、長江中游和成渝三個城市群,“多點”是指發揮三大城市群以外地級城市的支撐作用。

交通運輸是這一戰略的重要基礎,是推動發展的先手棋。截至2017年年底,《長江經濟帶發展規劃綱要》明確的高等級航道1.2萬公裡目標已達標9000公裡﹔鐵路營運裡程4萬公裡目標已完成3.7萬公裡﹔公路通車裡程已達208萬公裡,其中上游地區普通國道二級及以上公路比重70%的目標已達60.5%,中下游地區90%的目標已達89%﹔民航機場100個的目標已達84個。

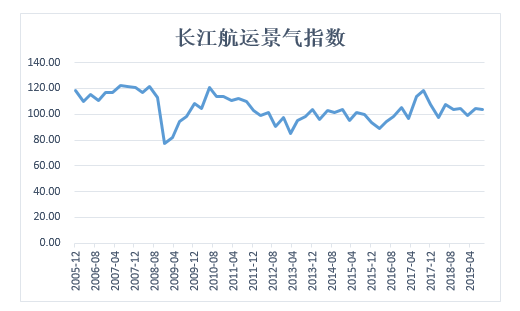

長江航運持續保持景氣狀態 數據來源:Wind資訊 (注:當指數大於100時,表示長江航運處於增長、繁榮的景氣狀態,指數越高,景氣狀態越好。)

交通運輸部數據顯示,2019年上半年,長江干線主要港口完成貨物吞吐量15億噸,同比增長8.0%﹔集裝箱吞吐量940萬TEU,同比增長5.3%﹔三峽樞紐通過量7317萬噸,同比增長8.2%,長江航運市場呈現穩健增長的良好態勢。

長江經濟帶為什麼不搞大開發?這一問,問出了對經濟增長路徑依賴的反思,問出了新時代發展方式的轉變,問出了生態優先的綠色發展道路。

要金山銀山,更要綠水青山﹔要發展,更要高質量發展。面對時代考題,這是長江的答卷。為國治江、為民護江,數長江美,還看今朝。

從1949年到2019年,中華人民共和國走過了70年的風風雨雨,中國共產黨領導中國人民自力更生、艱苦奮斗,創造了舉世矚目的中國奇跡。

實現中華民族的偉大復興,是近代以來中國一切仁人志士夢寐以求的社會理想。新中國成立70年來,我們比歷史上任何時期都更接近中華民族偉大復興的目標,比歷史上任何時期都更有信心、有能力實現這個目標。

這一切是怎麼發生的?中國共產黨為什麼能?中國為什麼行?中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信來自哪裡?世界充滿好奇,時代不斷追問。

人民網重磅推出“70年70問”大型全媒體系列報道,尋找歷史性成就蘊含的“中國基因”,破解歷史性變革背后的“中國密碼”。