原標題:民族精神的集體記憶(銘記 紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年)

——抗戰版畫談(上)

李允經

《 人民日報 》( 2015年05月10日 12 版)

馬達版畫《侵略者的末日》。

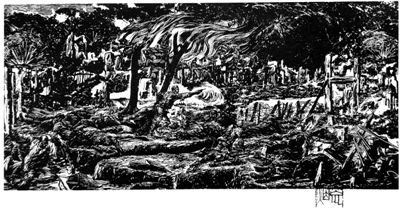

荒煙版畫《末一顆子彈》,北京魯迅博物館藏。

胡一川版畫《到前線去》。

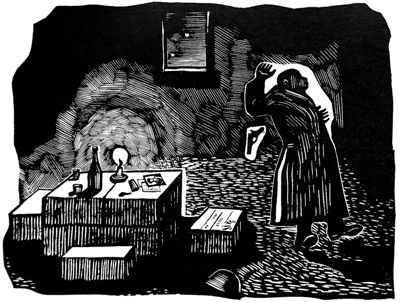

伍必端捐贈蘇聯斯塔羅夫版畫《二次大戰系列·告別媽媽》,中國美術館藏。

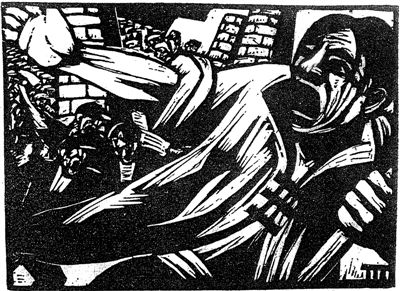

彥涵版畫《搏斗》。

王琦版畫《野蠻的屠殺》。

李少言版畫《掙扎》。

致讀者

5月9日,習近平主席出席俄羅斯紀念衛國戰爭勝利70周年慶典。

70年前,80多個國家和地區、2200萬平方公裡的大地上,全球約20億人口被卷入戰火,經歷了正義與邪惡的殊死搏斗,終於在廢墟中迎來了勝利的曙光:蘇聯人民取得了衛國戰爭的勝利!中國人民取得了抗日戰爭的勝利!世界人民取得了反法西斯戰爭的勝利!

70年后,當世界徐徐拉開紀念的大幕,反思那場人類的浩劫,中國發出了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利的強音:銘記歷史,緬懷先烈,珍愛和平,警示未來!法西斯主義給世界帶來巨大災難,給人類文明造成空前浩劫。中國為挽救民族危亡、實現民族獨立和人民解放,為爭取世界和平的偉大勝利所做出的貢獻,將永載史冊。中國人民在反法西斯戰爭中所凝聚的浴血奮戰、威武不屈的民族精神,將永遠被世人銘記。

戰爭的硝煙早已逝去,悲壯的歷史卻有著史詩般的回響。維護第二次世界大戰勝利成果、促進世界和平穩定是紀念的意義和目的所在。今天起,本報文藝副刊、文藝評論將陸續推出“銘記——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年”專欄,以牢記正義勝利的來之不易,將偉大的抗戰精神融入社會主義核心價值觀,為推動實現民族復興中國夢提供強大的精神動力。

抗日戰爭,史稱“八年抗戰”,是世界反法西斯戰爭的重要組成部分,作為近現代史上我國人民反抗外敵入侵的首次勝利,意義非凡。在長期艱苦的戰斗中,無數中華兒女將寶貴的生命化為勝利的彩虹,終於贏得了抗日戰爭的偉大勝利,這其中也流動著美術工作者生命的色彩——國難將藝術家推向前沿,他們用生命和血淚繪就了悲壯、輝煌的抗戰救亡畫卷。在遍布前線與后方的創作中,木刻與漫畫成為抗戰的先鋒和主力,其中木刻又因黑白分明的藝術語言、可復制等特性,綻放出了璀璨的光芒。

1931年,日本侵略者悍然發動了“九一八事變”,一場尖銳復雜的民族革命戰爭擺在了全國人民面前。在貧窮落后的舊中國,中國畫、油畫、雕塑缺少發展的物質條件,獨有木刻如魯迅先生所說:“一副鐵筆和幾塊木板”便能發展得如此“蓬蓬勃勃”,而又可一版多印,行遠及眾,“是正合於現代中國的一種藝術”。毫不夸張地說,上世紀30年代初由魯迅倡導的新興木刻,誕生后的第一聲吶喊就是“抗日”!我國的抗戰版畫是和抗日戰爭同時發生並為之服務的。

魯迅與木刻:

是先鋒,又是向導

魯迅被譽為“民族魂”,不僅因為他在文學上代表了全民族的大多數,也在美術上代表了全民族的大多數——他倡導的“中國新興木刻運動”,被譽為“時代的戰鼓”和“革命的號角”,以星火燎原之勢在抗日戰爭中發出了全民族的吶喊,激發了全民奮戰的力量。

中國是世界上最早發明印刷術的國家,也是木刻的故鄉,至今所能看見的實物如隋唐佛像、明清繡梓、民間門神、文人詩箋等都是“復制木刻”——畫、刻、印三者分工,用來復制原作以作印刷之途。大約14世紀初,我國木刻傳入歐洲,至19世紀中葉,歐洲勃興“創作木刻”,即作者“不模仿、不復刻”,自畫、自刻、自印。而在中國,由於生產力落后和新印刷術的傳入,木刻卻逐漸衰落。20世紀30年代初,魯迅借鑒歐洲、日本“創作木刻”的經驗,結合我國社會現實,倡導青年創作新型的木刻版畫,關注現實、關注人生、為人民服務,中國新興木刻得以發展,成為20世紀三四十年代中國最重要的美術創作形式。

魯迅富有遠見卓識,獨具藝術戰略眼光。早在1930年2月他就指出:“當革命時,版畫之用最廣,雖極匆忙,頃刻能辦。”次年,“九一八事變”爆發。於是,魯迅在身患重病的晚年,依然展開了緊張而忘我的戰斗。他一方面以《文章與題目》(原題為《安內與攘外》)等大量雜文抨擊蔣介石“攘外必先安內”的反動政策,促進抗日民族統一戰線的形成﹔另一方面,以引進歐美和蘇聯的版畫新作,主辦外國版畫展和木刻講習班,扶持杭、滬、平(北京)、粵等地的諸多木刻社團,出版木刻畫刊以及和木刻青年頻頻通信等途徑與方式,不斷推動新興木刻運動,為這場偉大的民族革命戰爭辛勤地培育著一批版畫藝術的新人和版畫藝術的新花。

魯迅在扶植木刻藝術時,特別重視表現形式要切合內容的需要,反對內容空泛、藝術性差以及資產階級形式主義的東西。他最為推介的是德國珂勒惠之和蘇聯版畫家的作品,其中他自費編輯出版的《引玉集》,網羅蘇聯木刻家59幅畫作,比《新俄畫選》更系統、更全面地反映了“十月革命”戰斗和蘇聯的社會生活,引導木刻青年學習蘇聯版畫中黑白木刻真摯的藝術語言及其震撼性的力量表達。事實上,這確實增強了進步木刻青年的創作動力,從而出現了不少反映時代的優秀作品,使版畫成為一種“武器的藝術”,成為砍向鬼子頭顱的“大刀”。

魯門與魯藝:

是藝術家,又是戰斗者

抗戰版畫的創作隊伍,由兩股木刻勁旅組成。

一是在魯迅的精心培育和呵護下成長起來的一批木刻青年,可稱之為“魯門弟子”。

“魯門弟子”包括木刻講習班的學員江豐、陳鐵耕、黃山定等﹔“一八藝社”的成員胡一川、陳煙橋等﹔木鈴木刻研究會的中堅力群、曹白、葉洛等﹔MK木刻研究會的骨干張望、金逢孫等﹔無名木刻社的劉峴、黃新波等﹔平津木刻研究會的主力段干青、金肇野等﹔廣州現代版畫會的驍將李樺、賴少其、唐英偉、張影、劉侖、胡其藻等﹔廣東梅州地區的木刻先驅羅清楨和張慧等﹔上海鐵馬版畫社的藝術青年野夫、溫濤、沃渣、郭牧等。這一大批“魯門弟子”構成了我國抗戰版畫創作隊伍的第一梯隊,他們懷著保家衛國的無限赤誠創作了大批抗戰版畫,在中華大地上掀起了一場轟轟烈烈的新興版畫運動。

二是由延安魯藝美術系培養出來的一批木刻人才,可稱之為“魯藝學子”。

魯迅逝世后,以“盧溝橋事變”為標志的抗日戰爭全面爆發。“魯門弟子”一分為二:一部分仍然留在國統區,從事抗戰版畫創作和抗日宣傳﹔另一部分則陸續奔赴延安,成為魯藝美術系的教員,他們是江豐、沃渣、胡一川、張望、馬達、力群、劉峴、陳鐵耕、黃山定、葉洛等。

魯迅藝術學院是由毛澤東、周恩來、林伯渠、徐特立、成仿吾、艾思奇、周揚聯名發起的,其發起者的權威性,足以表明它的重要性。毛澤東等在《創立緣起》中說,“培養抗戰的藝術工作干部,在目前已是刻不容緩的工作”﹔以“魯迅”命名,是“表示我們要向著他所開辟的道路大踏步前進”。毛澤東還曾以“革命的浪漫主義,抗日的現實主義”為“魯藝”題詞,號召藝術家們用這種藝術方法“為創造中華民族的新藝術而奮斗”。1942年5月,他又親自召開了延安文藝座談會,應邀出席的木刻家除奔赴延安的8位“魯門弟子”外,還有古元、羅工柳和王大化。

力群在《魯藝六年》一文中曾提出“延安學派”這樣一個概念,我以為應是“畫派”。他說:這一流派“是以延安魯迅藝術學院為中心。它的最突出的代表人物是古元。藝術內容上的特點是歌頌的——歌頌陝甘寧邊區人民在共產黨領導下所過的民主幸福生活﹔歌頌敵后軍民的英勇戰斗和英雄業績。藝術形式上的特色是脫離了外國影響的富有民族氣味的風格”。“延安畫派”的主要成員還有彥涵、王琦、羅工柳、夏風、華山、鄒雅、王流秋、焦心河、金浪、陳九、計桂森、安林、蘇光、田靈、吳勞、趙泮濱、郭鈞、施展、張曉非、劉蒙天等,他們都出身於“魯藝”。政治思想和藝術方向上的一致、描寫內容和藝術風格上的接近,以及地域環境的相對集中,使他們在互相學習和影響中自然形成了流派。

“魯門弟子”和“魯藝學子”共同構成了抗戰版畫的重要創作隊伍。在中外藝術史上,這是一支非常特殊的隊伍。

它之所以特殊,是因為中國現代版畫運動是魯迅倡導的,是在抗日戰爭的時代風暴中誕生的,它吸吮著抗日軍民的乳汁成長,代表的是“全民族的大多數”。

它之所以特殊,還因為版畫隊伍中的每位成員都首先是戰士,同時又是藝術家。在漫長的抗戰歲月中,版畫家們或奔赴前線或深入敵后,在艱苦的斗爭中,有不少才華橫溢的藝術家英勇地犧牲在抗日戰場上,如陳九、劉韻波、焦心河、趙在青、林夫等。這足以說明:中國現代版畫隊伍具有魯迅那樣的硬骨頭精神和光榮的戰斗傳統。

1994年,我在《中國現代版畫史》一書的后記中這樣寫道:

如果我們把版畫創作視為一種戰斗,那麼,中國抗戰版畫家就可以說個個是戰斗英雄﹔如果把它看作一種勞作,那麼,他們人人都是勞動模范。倘若可以把版畫藝術比作一株大樹,那它也是傲然聳立於高山岩角的一棵久經風雨考驗的常青樹或不老鬆,而決不是毫無骨氣、隨風擺動的小草。或者,我們還可以把祖國和人民比作母親,那麼,中國版畫家便都是無愧於偉大母親的好兒女。如果在藝術史上有所謂“精英藝術”“先鋒藝術”“前衛藝術”的話,我認定,中國現代版畫藝術才真正是這種藝術,而版畫家們便是祖國的前衛、革命的先鋒和時代的精英。

這種精神和傳統正是抗日戰爭取得勝利所必不可少的。

覺醒與反抗:

是歌頌,又是暴露

抗戰版畫既具歌頌性又具暴露性,這也是它的力量所在。

毛澤東說:“一切危害人民群眾的黑暗勢力必須暴露之,一切人民群眾的革命斗爭必須歌頌之,這就是革命文藝家的基本任務。”

就歌頌而言,抗戰版畫歌頌了中國人民的覺醒、奮起、團結和戰斗﹔歌頌了人民戰爭的正義性﹔歌頌了人民戰士的勇敢無畏和視死如歸。就暴露論之,則主要是無情地揭露敵人的殘暴和侵略戰爭的不義及其必然失敗的可恥下場,使國人潛在的保家衛國意識覺醒。

民眾的覺醒是奪取抗戰勝利的根本保障和力量源泉。因而,歌頌這覺醒便成了版畫家們創作的主題之一。陳鐵耕的《送郎上前線》和盧鴻基的《兒啊!為了祖國勇敢些》,令人想起抗日歌曲中的詩句:“母親叫兒打東洋,妻子送郎上戰場!”這樣,“到前線去”,便成了時代的召喚。江豐的《到前線去》、野夫的《到前線去吧!走上民族解放的戰場》先后面世,而胡一川創作的《到前線去》最具代表性,它流傳最廣,影響也最大。作品成功地表現了“一·二八”戰后,全民族的憤怒和堅決反抗日本侵略者的斗志,是我國早期木刻表現民族魂魄的杰作。作品刻畫了一位極其憤慨的勞動者,他左手緊握戰旗,右手揮動著,向億萬人民發出了緊急的召喚——到前線去!他那怒不可遏的眼神、強烈呼喊的口形、粗壯有力的臂膀、迎風飄動的頭發和衣衫,注滿了作者的愛國熱情,無不體現著民族魂魄之所在,無不和身后傾斜震蕩的煙囪、憤怒涌動的人群獲得了和諧一致。這決非是一般的宣傳畫,這是動人心魄的藝術品﹔這也不是一般的號召,而是以身許國的示范。不是說榜樣的力量是無窮的嗎?!那麼,畫面上這位示范者所產生的社會效應也就可想而知了。

要了解我們的抗日將士是多麼的英勇無畏嗎?要了解日本侵略者所犯下的戰爭罪和反人類罪嗎?請看荒煙的《末一顆子彈》吧!整個畫面背景烽火連天、一片狼藉。戰爭是在一片不毛之地上進行嗎?不!遠處依稀尚有殘垣斷壁,我們的村鎮和城市已被鬼子的三光政策蹂躪成一片廢墟,我們的戰士又怎能不把最后一顆仇恨的子彈射向最后一個逃敵呢?作品場面壯觀,充滿悲壯的英雄氣概,有似不朽史詩,而刻作之精細,更教人過目難忘。

彥涵是“延安畫派”的重要代表人物之一。他的《搏斗》無疑是抗戰版畫中的精品。作品充分展現了抗日戰士的頑強意志和必勝信念。畫面中兩位戰士,一人將槍托舉起,一人手持刺刀,這說明子彈已經打完,隻能和鬼子們肉搏了。彥涵所塑造的戰士形象個個都充滿英雄主義和樂觀主義的必勝信念,人物動勢有排山倒海般的偉力,那高高舉起的槍托,正在宣示敵人的敗亡,這便是毛澤東所說的“革命的浪漫主義”和“抗日的現實主義”吧,它在彥涵的作品中得到了完美的體現。

論及抗戰版畫的暴露性,讓人不禁想起了《黃水謠》,日軍在我國罪惡累累,罄竹難書。陳煙橋的《“一二八”回憶》、豐中鐵的《誰無姐妹,誰無妻子》、華山的《日軍蹂躪婦女》等力作,都暴露了侵略者對中國婦女犯下的無恥罪行。在這一方面,李少言所作《掙扎》令人難忘:畫面描述了一個日軍軍官模樣的家伙,要強暴一位中國婦女,婦女掙扎著、反抗著,咬得那日軍手流鮮血,呲牙咧嘴。這是尊嚴和無恥的對照,這是正義和邪惡的對決。然而,究竟誰是強者?誰又是弱者?表面看去,似乎日軍是強者,他是男性,是侵略者﹔婦人是弱者,她是女性,是被侮辱者。但是,作品中,強弱已經轉化,婦人變為反抗的強者,日軍反而猥瑣退縮了。這幅作品既暴露了敵人的殘暴,又歌頌了婦女的反抗,是一幅暴露和歌頌並重的作品。在許多抗戰版畫中,歌頌和暴露往往是並重的。

還應當提及的是馬達的作品《侵略者的末日》。它刻畫了一個日本戰犯自殺的情景——他戰敗了,成了孤家寡人,在酒后深感罪孽深重,走投無路,舉槍自盡了。戰爭史的無數史實昭示人們:凡是侵略者在別國的土地上燒殺搶掠,沒有不受到全世界強烈譴責的。這幅作品,可以說是給侵略我國達14年之久的日本帝國主義做了一個很好的結論,畫上了一個完滿的句號。

抗戰版畫是我國抗戰文化的先鋒,是抗戰精神的弘揚,是整個民族革命戰爭大機器的一個重要組成部分,真正發揮了“團結人民、教育人民、打擊敵人、消滅敵人”的強大作用,為抗日戰爭的最后勝利立下了不朽的功勛。在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯勝利70周年之際,今人理應對抗日英烈和已逝的版畫藝術家表達深深的敬意和親切的緬懷。對於生者,特別是青少年,用刻刀所記錄下的14年全民抗戰的場景,無疑是最生動形象的教材。如今收藏在各大博物館中的抗戰版畫佳作,在弘揚以愛國主義為核心的抗戰精神和勿忘國恥、圓夢中華的征程中,依然具有強大的精神力量。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!