每逢清明、七一等節日,福建東山縣的百姓都會自發來到谷文昌的雕像前,用民間最隆重的禮節祭拜他們敬愛的“谷公”。半個多世紀過去了,這位人民的好縣委書記仍然活在人們心中。

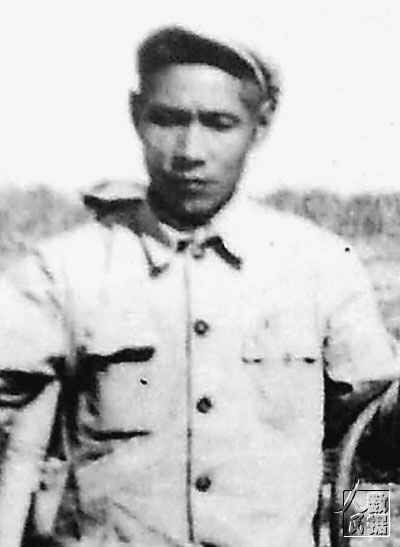

谷文昌,又名谷成栓,1915年出生於河南林縣南灣村一戶貧農家庭,是家中的次子,小時候隻上過幾個月私塾就被迫去放牛,跟著別人上山打石頭。和許許多多農民一樣,在民族生死存亡的關鍵時刻,在擺脫貧窮奴役的強烈願望前,谷文昌作出了選擇:1943年,谷文昌參加村農民抗日救國會,不久擔任村農會主席﹔1944年,加入中國共產黨,成為當地早期黨員之一﹔1945年,擔任抗日民主政府林北縣第七區區長,3年后擔任區委書記﹔1949年,被編入南下干部長江支隊第五大隊三中隊五小隊,任小隊長。

1950年,谷文昌隨軍解放東山縣,歷任城關區區委書記、縣委組織部部長、縣長,1955年起任縣委書記。在東山的14年裡,谷文昌大部分時間都在跑基層,群眾想什麼,盼什麼,他就帶領群眾干什麼。

東山島位於福建南部,與台灣島最近的距離不過幾十海裡。1950年5月,解放前夕的東山島遭受了一場史無前例的“兵災”:潰敗的國民黨殘余部隊從東山抓走了4700多名青壯丁去台灣。這些人的家屬、姻親、朋友遍及全島。一方面是失去親人的老幼婦孺,一方面是階級斗爭的急風暴雨,如何對待他們成為一道難題。

在縣委會上,谷文昌闡明了自己的看法:共產黨員要敢於面對實際,對人民負責。最終,中共東山縣委邁出了審慎而勇敢的一步:創造性地把“敵偽家屬”改成“兵災家屬”。

解決了“兵災”問題,谷文昌又直面“天災”的挑戰。當時,東山縣的風、沙、旱、澇災害嚴重,尤其是風沙肆虐,在新中國成立前的近百年間吞沒了10多個村庄、1000多座房屋、3萬多畝農田,許多百姓不得不扶老攜幼外出討飯。面對多災多難的百姓,谷文昌撂下了一句話,共產黨不為民造福,來這裡干什麼?經過多次討論,縣委的思想統一了:“挖掉東山窮根,必先制服風沙。”

在一個個飛沙走石的日子裡,谷文昌帶著干部探風口,查沙丘,走遍了東山412個山頭,又走村串戶和干部、群眾促膝長談。經過調研和討論,縣裡制定了“筑堤攔沙、種草固沙、造林防沙”的方案。雖然這塊貧瘠的土地好像與樹木為敵,種什麼什麼都活不了,但谷文昌沒有泄氣,在科學調研的基礎上,他指天為誓:“不制服風沙,就讓風沙把我埋掉!”

偶然得知廣東電白縣在沙灘上成功種植木麻黃的消息,谷文昌立刻派人從電白縣背回了樹種。1958年,縣委向全縣軍民發出號召:“上戰禿頭山,下戰飛沙灘,綠化全海島,建設新東山。”幾經波折,木麻黃在東山扎下了根。經過10多年的不懈努力,“沙島”東山舊貌換新顏。

在東山人的心目中,谷文昌帶領百姓植樹造林八萬兩千多畝,解決了“一方水土養不了一方人”的頭等大事,改變了東山千百年來惡性循環的生態環境,是非常大的貢獻,但最重要的,谷文昌樹立了這樣的榜樣:始終把百姓放在心上,一切從人民的需要出發。

縣裡財政困難,谷文昌圍海造田,興修鹽場﹔海島干旱,他率領人民興修水利﹔百姓交通不便,他開辟了幾十裡的公路,筑造了幾千米海堤﹔東山沒有文娛場所,他多方籌資建起了劇場、影院﹔為了讓群眾聽到廣播,他親自出面請鹽場贊助,東山成了當時福建省第一個村村通廣播的縣……

離開東山后,谷文昌歷任福建省林業廳副廳長、龍溪地區林業局局長、農辦主任等職務,卻始終保持著農民本色。

1981年1月,66歲的谷文昌因患癌症永遠停止了呼吸。離世前,他表達了最后的心願:“把我送回東山,東山是我的家。”

“不制服風沙,就讓風沙把我埋掉!”如今,這個制服了風沙的人,他的骨灰就安葬在赤山林場,這是他在東山最早開辟的造林基地。

如今,“先拜谷公,后拜祖宗”成了東山老百姓的一個習俗。每年清明節,東山百姓做的第一件事,就是到谷文昌墓前祭掃。他們說,谷文昌心中有人民,今天東山人民心中就有他。(圖為新華社發)(新華社福州11月2日電 記者許雪毅)

(原載於《人民日報》2009年11月4日第5版)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!