人民網北京3月8日電 學習小組微信公眾賬號7日發布《習近平、王岐山、路遙、史鐵生……他們是同一批知青》。全文如下:

【學習小組按】

近日,《平凡的世界》電視劇熱播。

兩會上,在上海團參加審議后,習近平與一位代表提到,“路遙我認識,當年下鄉辦事時還和他住過一個窯洞,曾深入交流過。”

《黃土地的兒子》一文中,文中近平提到,同批知青中,出了不少干部,“(1993年)在八個省部級干部裡,我了解的有王岐山”。此外,同批知青中,“還有路遙,他是延川的本地知青,寫了《人生》。還有個作家叫史鐵生,寫了《我那遙遠的清平灣》,這個清平灣就是過去他插隊的延川縣關家庄。”

今天小組重新推薦這篇文章。

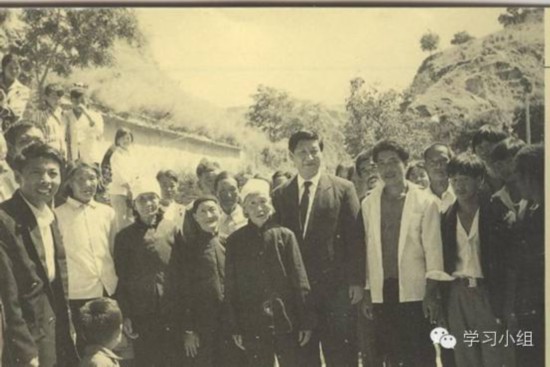

(1993年,習近平回到陝西省延川縣文安驛公社梁家河大隊看望鄉親們並合影)

我是黃土地的兒子

1969年1月我作為“黑幫子弟”,來到陝西延川縣文安驛鎮的梁家河插隊落戶。

離開京城,投入一個陌生的環境中,周圍遭遇的又是不信任的目光,年僅15歲的我,最初感到十分的孤獨。但我想,黃土高坡曾養育了我的父輩,她也一定會以自己寬大的胸襟接納我這個不諳世事的孩子。

於是,我真誠地去和鄉親們打成一片,自覺地接受艱苦生活的磨煉。幾年中,我過了四大關:一是跳蚤關。在城裡,從未見過跳蚤,而梁家河的夏天,幾乎是躺在跳蚤堆裡睡覺,一咬一撓,渾身發腫。但兩年后就習慣了,無論如何叮咬,照樣睡的香甜。

二是飲食關。過去吃的都是精米細面,現在是粗粝的雜糧,可不久我便咽得下,吃得香了,直到今日,我對陝北的鄉村飯菜還很有感情,就拿酸菜來說,多時不吃還真想它。

三是勞動關。剛開始干活時,我掙6個工分,沒有婦女高。兩年后,我就拿到壯勞力的10個工分,成了種地的好把式。

四是思想關。這是最重要的,我學到了農民實事求是,吃苦耐勞的精神。同時,鄉親們也逐漸把我看做他們中的一分子。我生活在他們中間,勞作在他們中間,已經不分彼此,他們對我坦誠相待。讓我做赤腳醫生,做記工員、農技員。20歲那年,又選我做大隊黨支部書記。我和社員一道打井、打壩、修公路,發展生產,改變家鄉的面貌。我已認定,這裡就是我的第二故鄉。

1993年,我再回梁家河時,有的鄉親提到,當年我在村裡創建鐵業社,為村民增加了收入﹔我帶領大家開挖出陝西第一口沼氣池,讓村民用沼氣照明、做飯。可是,我所記得的,是他們曾經無私地幫助過我,保護過我,特別是以他們厚朴實的品質影響著我,熏陶著我的心靈。

15歲來到黃土地時,我迷惘、彷徨﹔22歲離開黃土地時,我已經有著堅定的人生目標,充滿自信。作為一個人民公仆,陝北高原是我的根,因為這裡培養出了我不變的信念:要為人民做實事!

古人鄭板橋有首詠《竹石》的名詩:“咬定青山不放鬆,立根原在破岩中﹔千磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風,”我想將之改幾個字,作為我上山下鄉的最深刻體會:“深入基層不放鬆,立根原在群眾中﹔千磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風。”基層離群眾最近,最能磨煉人。七年多上山下鄉的經歷使我獲益匪淺,同群眾結下了深厚的情誼,為成長進步打下了比較好的基礎。

在團結方面,我從小就受到家庭的影響。我父親經常給我講團結的道理,要求我們從小就要做講團結和善於團結的人,“己所不欲,勿施於人”,“給人方便,自己方便”,用他的話講,就是做每件事不要隻考慮自己願不願意,還要考慮別人願不願意,因為你生活在人群中,什麼事情都以自己為主,就是不行的。

父親講的團結方面的道理,當我們后來生活在集體環境時,體會就很深刻了。無論是上寄宿學校,還是下鄉和參加工作,我都深深感到:凡事團結處理得好,工作都能做得比較好﹔凡事團結處理不好,就都做不好。特別是后來上山下鄉到陝北,遠在千裡之外,舉目無親,靠的就是團結。

在這方面自己也有挫折和教訓。在上山下鄉時,我年齡小,又是被形勢所迫下去的,沒有長期觀念,也就沒有注意團結的問題。別人下去天天上山干活,我卻很隨意,老百姓對我印象不好。幾個月后我回北京,又被送到從前的太行山根據地。我姨姨、姨父把我媽媽帶出來在這裡參加了革命,他們都是我很尊敬的人。姨父給我講他當年是東北大學學生,“一二九”以后怎麼開展工作,怎麼到太行山。他說,我們那個時候都找機會往群眾裡鑽,你現在不靠群眾靠誰?當然要靠群眾。姨姨也講,那時我們都往老鄉那裡跑,現在你們年輕人,還怕去,這不對!何況現在城市也不容易,我們在這兒干什麼?天天讓人家當做流竄人口?

當時的國慶節經常要清理“倒流”人口,但清理完后,又不讓我們回去,先關在派出所,一進去就是四五個月。而且關進去不是讓你白坐著,還要讓你干重體力活,海澱一帶的下水管,都是我們埋的。

聽了他們的話,回去以后,我就按這個思路努力跟群眾打成一片。一年以后,我跟群眾一起干活,生活習慣,勞動關也過了。群眾見我有所轉變,對我也好起來,到我這串門的人也多了,我那屋子逐漸成了那個地方的中心,時間大概是1970年。每天晚上,老老少少都絡繹不絕地進來。進來后,我就給他們擺書場,講古今中外。

他們願意聽城裡人侃大山,講他們不懂的事,漸漸地就連支部書記有什麼事情都找我商量。他說,年輕人見多識廣,比他懂得多。這樣,我在村裡有了威信。我那時不過十六七歲,村裡幾個老頭有什麼事也都找我商量。現在有幾個作家的作品中把知青寫的很慘,我的感覺並不完全是這樣。我只是開始感到慘,但是當適應了當地的生活,特別是和群眾融為一體時,就感到自己活的很充實。

我的成長進步始於陝北。最大的收獲一是懂得了什麼叫實際﹔二是培養了我的自信心。大概到了1973年,我們又集中考大學,像我這樣家庭背景的人在當時是不可能被錄取的。后來我又去馮家坪公社趙家河大隊搞社教。搞社教很有意思,我當時是團員,不是黨員。縣團委書記也是北京知青,清華附中的,他把我拉到他負責的趙家河大隊后說:讓你到這裡“整社”,你就整吧,整得怎麼樣我都認了﹔整好了算你的,整壞了算我的。

我那時候才20歲。趙家河大隊在整社中換了一個30多歲的人當支部書記。那個村整得好,群眾也信任我,要求留我在村裡工作,而我插隊的梁家河大隊也要我回去工作。要留在村黨支部工作,就是有個是不是黨員的問題。我已先后寫過十份入黨申請書,由於家庭原因都不批准。這次公社又將我的入黨問題交到縣委去研究。在研究我的入黨問題時,當時的縣委書記說,這個村姓氏矛盾復雜,本地人很難處理好,確實需要他回村裡主持工作。他爸爸的結論在哪兒?沒有,不能因此影響他入黨。所以就批准我入黨,並讓我當了大隊支部書記。讓原來的大隊支部書記擔任大隊革委會主任。

在此之前,入團也是費盡了周折,入團申請書前后寫了八份。第一次寫完入團申請后,我把大隊支部書記請到我的窯洞來:一盤炒雞蛋,兩個熱饃。吃完后我說,我的入團申請書你該遞了吧?他說,我怎遞?上面都說你是可教子女。我說,什麼叫可教子女?他說,上面說你沒劃清界限。我說,結論在哪?一個人是什麼問題,得有個結論。我父親什麼結論?你得到中央文件了?他說,真沒有,遞,那就往上遞。從公社回來之后,他說,公社書記把我罵回來了,說我不懂事,這樣的人,你還敢遞?我說,我是什麼?我干了什麼事?是寫了反動標語,還是喊了反動口號?我是一個年輕人,追求上進,有什麼不對?我毫不氣餒。

過幾天,又寫了兩份申請,請支書又給遞上去了,就這樣一直寫到第八份。我那時已沒有那種淒苦之感,或者是一種自卑感,只是一個感覺,就是黨內、團內好人越多,壞人會越少,不入白不入,除非你不能讓我入。當寫到第八份時,終於批下來了。當然,這是得到了公社團委書記的支持后才批的。團委書記到我那裡,跟我聊了5天,最后成為“死黨”。后來也就是他接任公社知青辦主任后,一手把我的“黑材料”付之一炬的。那次,他把我拉到一個小山溝的青石板上坐下,說,我把你的所有“黑材料”都拿出來了。我說,“黑材料”拿來有什麼用?

他說,燒了吧!我說,你敢啊?掉腦袋的事。他說,怎不敢,我看這材料不是你學校寄來的。因為我那時是中學生,我的材料不是八一學校給的,是中央黨校寫的,當時我母親在中央黨校,“文革”中我們家被抄之后,搬到黨校裡去。到黨校后,因我有一股倔勁,不甘受欺負,得罪了造反派,有什麼不好的事都算在我身上,都認為我是頭兒,我就被康生的老婆曹軼歐作為“黑幫”的家屬揪出來了。

那時,我15歲都不到。他們說,槍斃夠一百次了!我想一百次跟一次沒什麼區別,都一百次了還怕什麼?但是,當時連派出所都沒送,只是在威脅我,說專政機關對你實行專政,再給你5分鐘。之后,念毛主席語錄,天天晚上熬夜。我說,我隻要在那能睡覺就行,別管去哪。我被送到派出所門口就又被拉回去。后來決定送我去少管所,當時少管所設有“黑幫”子弟學習班。在要我去的時候,床位滿了,大概要排到一個月后才能進去。就在這時候,1968年12月,毛主席最新指示發表:“知識青年到農村去,接受貧下中農再教育。”於是我馬上到學校報名上山下鄉,我說,這就是響應毛主席號召。他們一看,是到延安去,基本上屬於流放,就讓去了。

經過這麼多周折,“文化大革命”的周折,上山下鄉的周折,最后,這個村子需要我,離不開我,我當時的感覺是在農村好,如果當個工人或者當這個、那個,越是這些地方“文革”搞得越厲害,少不了天天要挨批判。在陝北農村也要搞大批判,批劉少奇、鄧小平在西北的代理人“彭、高、習”和劉瀾濤、趙守一等,“彭、高、習”即彭德懷、高崗、習仲勛。搞大批判還是由我來念報紙,當地有幾個識字的?天天念得司空見慣,也無所謂了。但當地的老百姓非常理解,畢竟是我父親過去的根據地。我父親那時是“陝甘邊”的蘇維埃主席,當時才19歲。有這個背景,就有很多人保護我、幫助我,再加上我本身也比較堅強,就這麼過來了。

我的成長,進步應該說起始於陝北七年。最大的收獲有兩點:一是讓我懂得了什麼叫實際,什麼叫實事求是,什麼叫群眾。這是讓我獲益終生的東西。現在我還受益於此。剛到農村的時候,經常有要飯的來,一來就趕,讓狗去咬。

因為當時在我們這些學生的概念裡,要飯的都是“壞分子”、“二流子”,不知道當時那正是“肥正月、瘦二月,半死不活三四月”,家家都是“糠菜半年糧”。老婆、孩子都出去討飯,把糧食都給壯勞力吃,讓他們忙春耕。這些東西是在農村生活一段后才了解的差距,有很多感慨﹔二是培養了我的自信心。常言說,刀在石上磨,人在難中練。艱難困苦能夠磨煉一個人的意志。

七年上山下鄉的艱苦生活對我的鍛煉很大,后來遇到什麼困難,就想起那個時候在那樣困難的條件下還可以干事,現在干嘛不干?你再難都沒有難到那個程度。這個對人的作用很大。一個人要有一股氣,遇到任何事情都有挑戰的勇氣,什麼事都不信邪,就能處變不驚、知難而進。

我那時一邊當村干部,一邊總想著有機會還是想上學深造一下,因為讀書讀得太少了,這與我理想的目標並不違背。那時候報大學,清華有兩個名額在延安地區,全分給了延川縣。我三個志願都填清華,你讓我上就上,不讓我上就拉倒。縣裡將我報到地區,縣教育局領導仗義執言為我力爭:清華來招生的人不敢做主,請示學校。這又是一次機遇。1975年7、8、9三個月,正是所謂“右傾翻案風”的時候。遲群、謝靜宜都不在家,劉冰掌權,他說,可以來嘛。當時,我父親下放到洛陽耐火材料廠,開了個“土証明”:“習仲勛同志屬人民內部矛盾,不影響子女升學就業。”開了這麼個証明,就上學了。走的時候,當地還剩下的一些知青都特別羨慕我。那些知青也都沒得說,一恢復高考,都考上了大學,還都是前幾名。

在這一批知青中,出了不少人才。1993年我應邀回去了一次,當時我是福建省委常委、福州市委書記。延安行署專員給我講,你們知青來了二萬六,號稱三萬。現在出了省部級干部八個,廳局級干部大概二三百個,處級干部三千多個,這是一筆大資源。在八個省部級干部裡,我了解的有王岐山。此外,還出了一批作家,像陶正,寫《魂兮歸來》、《逍遙之樂》,他是去延川的知青。還有路遙,他是延川的本地知青,寫了《人生》。還有個作家叫史鐵生,寫了《我那遙遠的清平灣》,這個清平灣就是過去他插隊的延川縣關家庄。另外出了一批企業家。前幾年,延安搞了一次聚會,大概回去了上千人,拖兒帶女的讓下一代去體會一下,還拍了個片子,他們送了我一套。上山下鄉的經歷對我們影響是相當深的,形成了一種情結叫“黃土情結”。在遇到困難時想到這些,就會感到沒有解決不了的問題。

人生的道路要靠自己來選擇,如何選擇一條正確的道路,關鍵是要有堅定的理想信念。否則,環境再好照樣會走錯路。

我插隊的那個村不通電,我走了以后幫他們搞了個變壓器,通了電。前幾年,又幫他們修了小學,后來又修了橋。這些都不是我出的錢。有的是我介紹去的幫扶項目,有的是我請求當地領導給予幫助,引起重視后解決的。我在的那個村絕對是個貧困村,延安養育了我好幾年,為延安老區農民做點事,是我們應該做的。

對於我們共產黨人來說,老百姓是我們的衣食父母,我們必須牢記“全心全意為人民服務”的宗旨,黨和政府的一切方針政策都要以是否符合最廣大人民群眾的利益為最高標准,要時刻牢記自己是人民的公仆,時刻將人民群眾的衣食、冷暖放在心上,把“人民擁護不擁護、人民贊成不贊成、人民高興不高興、人民答應不答應”作為想問題、干事業的出發點和落腳點,像愛自己父母那樣愛老百姓,為老百姓謀利益,帶著老百姓奔好日子,絕不能高高在上,魚肉老百姓,這是我們共產黨與那些反動統治者的根本區別。封建社會的官吏還講究“為官一任,造福一方”,我們共產黨人不干點對人民有益的事情,說的過去嗎?

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!