2月25日,陝西省延安市延川縣梁家河村,村民呂侯生在家中。40多年前,他曾與習近平在窯洞住了兩年多時間。 新京報記者 賈世煜 攝

40多年前,梁家河村村民呂侯生曾和習近平一起睡土炕,因和習近平的情誼成了名人

【回訪人物】

呂侯生

陝西省延安市延川縣梁家河村村民,當年曾與習近平在窯洞住了兩年多,今年2月習近平陝西調研曾看望他。

去年以來,習近平總書記多次到基層調研考察,與居民、農民、教師、老黨員等普通人交流。

這一年,這些普通人的生活有了哪些新變化?他們反映的問題是否解決?他們又有何新期待呢?

新京報記者對新聞中的那些普通人進行了回訪。

太陽晒進小院的時候,陝西省延安市延川縣梁家河村村民呂侯生通常會掀開窯洞的門帘,雙手插進灰色大衣的口袋裡,拖著那條安了假肢的右腿,在院子內外來回走動。

最近,呂侯生家的院子裡,多了不少來來往往的外地人。

“你就是電視上的那個呂侯生吧?”

“是。”他答。

2月25日,農歷大年初七。這是呂侯生和游客之間的對話。

類似的對話,每天都在重復。在梁家河村民、延川當地人和外地旅客的眼中,呂侯生儼然已是名人。這位60歲的陝北農民再次走進公眾視野,源於半個月前的一場重逢。

那是2月13日,呂侯生站在院子中間,和中共中央總書記習近平拉話(陝北方言,即聊天)的場景,出現在了央視新聞聯播的視頻裡。這是十八大以后,呂侯生第一次見到習近平。呂侯生又一次出名了。

故居

曾和習近平一起睡土炕

“那時候他不會做飯,我就做些面條、稀飯、窩窩頭”

人們慕名來到呂侯生家,最重要的原因在於,這個院子裡的知青故居,曾是習近平生活過的地方。對國家領導人生活足跡的好奇,促使一波又一波的旅客接連而至。他們大多是帶著孩子全家出動,“從哪兒來的都有”。

事實上,站在梁家河村的主干道上望去,呂侯生的家並沒有什麼特別的。與一些村民家的紅色大門比起來,石頭砌成的門牆和木質的大門甚至顯得有些不起眼。

院子裡,三孔窯洞依山而建,整體色調呈土灰色,不多的亮色是成串的紅色辣椒和大穗的玉米。稍有些不搭調的是,門口擺著裝有兩個消防栓的紅色盒子。“這窯洞現在是文物了。”呂侯生說。

推開窯洞最東側一扇斑駁的木門,右手邊是擺著幾床被子的土炕。煤油燈、搪瓷茶杯、舊式茶壺、泛黃的紅色娘子軍海報……從屋裡的擺設來看,人們在盡力復原當年的場景。

40多年前,就在這孔窯洞裡,習近平和呂侯生一起住了兩年多。那時的習近平不會做飯,呂侯生就“做些面條、稀飯、窩窩頭”。夜裡,習近平總是點著煤油燈看書到12點多,不識字的呂侯生便也坐在土炕上,抽著卷煙陪他看書。

從習近平來過之后,甚至是大年初一,都有許多人來到呂侯生家,站在知青故居前端詳。有時,呂侯生會被熱情的游客從屋裡拉到外面來合影。

“習近平來之前,你知道嗎?”“他還會不會再來?”“他插隊的時候,就和你一起住在這個窯洞裡?”人們對這個貌不驚人的老人充滿了好奇。通常,說話帶著濃厚陝北口音的呂侯生,會用一兩句話簡短作答。

他並不熱衷於談論自己和習近平的情誼。這個春節,他甚至破例去西安的兒子家過年。“來的記者太多了”,他希望低調一些。

治病

曾經兩次給習近平寫信

“如果不是習近平幫忙,我早就病死了”

多年前,呂侯生就因受習近平資助,數次前往福州治療腿疾而受到關注。當時,有不少媒體對此進行報道。呂侯生也因此成為延安“市上領導都知道”的人。

1994年,一塊從窯洞頂部掉落的石頭,在砸中呂侯生右腳背的同時,也轉動了這個陝北農民命運的齒輪。

在經歷了腳踝流膿、骨髓壞死之后,呂侯生被確診為骨髓炎。他開始輾轉於延川縣和延安市的醫院。兩個星期很快過去,錢像打水漂似地花出去。

“那是這輩子最難的時候,實在是沒有辦法了。”坐在窯洞裡的土炕上,呂侯生吐了口煙,喃喃說。他的老伴鄧愛芳插話說,“當時一個兒子和四個女兒都在上學,哪個不得花錢。”

絕望之際,呂侯生找到習近平1992年回梁家河看望村民時留給他的名片。按照上面的地址,他寫了一封信過去。兩個星期后,習近平寄過來500塊錢,讓他去福州治病。

呂侯生拄著雙拐,從西安到上海,又輾轉來到福州。接站的人,是習近平(時任福州市委書記)的秘書陳斌。當晚,見到開完會后的習近平,呂侯生心裡的石頭落了地。習近平跟他說,“你不要顧及錢的事兒”。

在福州市第一人民醫院,呂侯生的治療進行了一個多月,病情慢慢好轉。臨走時,習近平給他買了張飛機票,還塞給他2000元錢,讓他回家當生活費。

骨髓炎帶給他的折磨,並沒有就此打住。

1996年,舊病復發。他寫了第二封信給習近平。這時,習近平已是福建省委副書記。不久,呂侯生再次來到福州治病。習近平親自帶他到福州市的醫院。這一次,醫生告訴他,“必須要截肢了,否則會有生命危險”。

考慮到呂侯生是一個人到的福州,截肢后無人照顧其生活,習近平和呂侯生商量,讓他回去找醫院做截肢手術。1997年,呂侯生在二女兒的陪伴下,來到山西太原武警醫院截肢。

這次的醫藥費,仍是習近平替他付的。如今,回憶起當時的境況,呂侯生瞪大眼睛說,“如果不是習近平幫忙,我早就病死了”。

中國夢

每天都看新聞聯播

“我想知道近平在忙什麼,看看他又開什麼會,或者去哪個國家訪問了”

與普通的村民家相比,呂侯生家有點特別。不大的窯洞裡,牆壁上貼滿了習近平的大幅海報,以及他在福建、浙江等地和習近平的合影。

每次有親友或游客走進呂侯生的家裡,都會對這些照片贊嘆不已。呂侯生也覺得,“挺自豪的”。

最近這次見面,他覺得習近平看起來有些疲憊。“他太忙了。”不過,他並沒有說些注意身體之類的話。他不善言辭,更不善於表達自己的情感。

一直以來,他以自己的方式關注著習近平。

2012年11月15日,習近平在中國共產黨第十八屆中央委員會第一次全體會議上當選總書記。那天,呂侯生早早坐在自家的窯洞裡,電視一直開著。聽到電視上傳來習近平當選的消息時,呂侯生激動地從椅子上起身鼓掌。“高興,太高興了!”

他告訴記者,從那以后,他每天晚上都看新聞聯播。“我想知道近平在忙什麼,看看他又開什麼會,或者去哪個國家訪問了。”

不過,他也會覺得,不好意思再跟習近平聯系了。“我不想打擾他,他太忙了。”

習近平這次回梁家河,呂侯生和老伴鄧愛芳准備了4雙鞋墊。“兩雙是給習近平的,另外兩雙是給彭麗媛和他們的女兒。”鄧愛芳拿出當時的照片指著說,鞋墊上繡的是“中國夢”、“民族夢”和“常回家看看”。

“近平提倡中國夢,我就繡了這幾個字。”鄧愛芳笑著說。

鄧愛芳記得,習近平接過鞋墊后,來回翻看,點點頭說,“很好”。“本來是不收的,但是因為我們是朋友就收了,還給了我200塊錢。”鄧愛芳說。

呂侯生和鄧愛芳都沒有念過書。但呂侯生向記者表示,他認為中國夢是老百姓的夢想,是中國人民要實現富強的夢想。

謀生

開了十多年摩托三輪

“好的時候一天四五十塊,不好的時候顧個油錢”

2月13日,習近平在呂侯生家坐了半個小時。交談中,呂侯生說得最多的一句話是,“現在生活很好”。

截肢后,在別人的幫助下,呂侯生在廈門一家公司找了份工作,主要就是看看大門,干些雜活。后來,他回到梁家河,開始以騎摩托三輪載客為生。

不過,人們似乎並不把他簡單地當做一個三輪車夫看待。呂侯生的家中,不時會迎來一些希望他幫忙辦事的人,因為“他能和習近平說上話。”

對此,呂侯生的態度是堅決拒絕。他反問說,“如果能辦的話,我還不先給自己的事辦了?我的5個孩子都在外面打工,沒有一個是正式的(指有編制),都是簽的合同。”

“我常跟村民說,近平是對全國13億人民負責,不是隻對梁家河負責的。”呂侯生說。 新京報記者 賈世煜 陝西報道

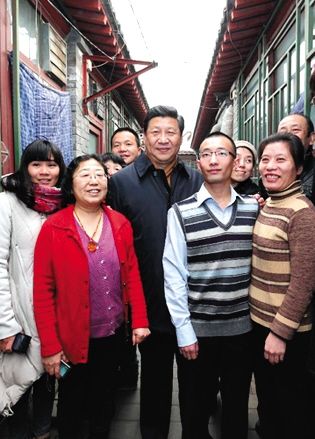

2014年2月26日,習近平在北京市東城區雨兒胡同與居民合影。新華社發

雨兒胡同修繕改造已列入規劃

【回訪人物】

關世岳 北京東城區雨兒胡同居民,習近平去年2月聽取老城區改造意見曾到他家。

關世岳家的客廳牆上,挂著幾幅習近平總書記去年2月造訪他家的照片。這個16平米左右的小客廳,曾一度擠下3代5口人,而這樣的擁擠,在關世岳所在的雨兒胡同29號院並不新鮮。

習近平進胡同聽意見

今年2月18日(除夕)晚11時55分許,遲克申忽然發現電視裡的央視春晚中,有人很眼熟。原來,歌曲《把心交給你》中閃現了去年2月25日她和丈夫關世岳老兩口送習近平出門的鏡頭。

那天上午,習近平走進雨兒胡同,一共看了4戶人家,在關世岳家中呆的時間最久。習近平說,此行的目的之一就是看看大家,聽取大家對改善住房的意見。“我們就兩人,不需要多大面積,隻要設施齊全。”遲克申當時說,歲數大了,希望能就地改造。

胡同修繕已納入規劃

習近平走訪后不到一個月,關世岳就通過媒體得知雨兒胡同將修繕的消息。

去年3月,媒體報道,東城區區委書記楊柳蔭透露,計劃在三四年內完成對南鑼鼓巷雨兒胡同等4條胡同的修繕改造。今年東城區“兩會”上,東城區區長張家明表示,今年啟動4條胡同修繕。

對於老城區改造,據新華社報道,習近平表示,老城區改造要回應不同願望和要求,工作量很大,有關部門要把工作做深做細,大家要多理解多支持,共同幫助政府把為群眾辦的實事辦好。 新京報記者 許路陽

貴州遵義文化小學語文教師劉軼在帶學生們讀書。 受訪者供圖

貴州女教師期盼學生“走得更遠”

【回訪人物】

劉軼 貴州遵義文化小學語文老師,2014年9月曾在北師大學習,因問“我可以叫您習大大嗎”走紅網絡。

“我可以叫您習大大嗎?”第一次去北京,見到習近平,這是劉軼說的第一句話。

這個來自貴州遵義文化小學的語文老師劉軼,由此成了網絡紅人。

小學老師成了新聞人物

去年9月9日上午,第30個教師節來臨前,習近平到北師大。他走進課堂時,劉軼和來自貴州的同行們,正在就一線語文教學中遇到的實際問題進行討論。

輪到劉軼發言時,一向直率的她先問坐在斜對面的習近平,能否稱呼您“習大大”?

“沒想到他用英文回答說‘yes’。”劉軼回憶說。這個小插曲引發關注。這個貴州的小學語文老師一下成了新聞人物,而她的不少學生看到新聞報道后,也為老師高興。

接下來,劉軼又說出自己的困惑:如今的電腦時代讓孩子們更喜歡玩iPad、看動漫,有什麼好辦法能讓他們喜歡國學經典呢?

經過10天學習回到貴州后,劉軼仍在尋求解答這個問題的鑰匙。令她高興的是,她去年上半年申報的“《弟子規》在小學班級管理中的運用研究”,已被定為遵義市市級重點課題。她計劃用兩年時間完成這個課題。

要扎根當地教好學生

溫和、親切、博學是習近平給劉軼的第一印象。她記得習近平在和他們交流時提到,老少邊窮地區的一線老師,要有使命感和責任感,扎根當地,教好學生。

“總書記的話,在我內心特別有共鳴。”從教近20年的她,期盼自己的學生能走得更遠,飛得更高,成材后將家鄉貴州建設得更好。

“總書記強調的‘空談誤國,實干興邦’,我特別有觸動,現在是口號喊得太多而缺少真正的行動。”劉軼說。 新京報記者 許路陽

2014年3月17日,習近平在河南省蘭考縣東壩頭鄉張庄村村委會與干部群眾座談。新華社發

蘭考老黨員:有問題就要反映

【回訪人物】

游富田 河南蘭考縣張庄村老黨員,曾參加與總書記的座談會。

給習近平提過建議后,河南蘭考縣張庄村的老黨員游富田更認定“有問題就要反映”這個理了。

向總書記提兩個建議

2月28日,提起去年參加的與習近平總書記的那次座談時,73歲的游富田仍清楚地記得時間地點,“那是2014年3月17日下午,蘭考縣東壩頭鄉張庄村委會”。

那天,游富田作為村民代表參會。他提出兩個建議:一是希望政府派一個有文化、有技術的得力干部到張庄村帶領大家致富,二是希望政府能夠把水利和公路的配套設施搞好。

他記得,習近平把他的話記在本子上了。

“去年年底,鄉裡派了一個新的副鄉長到張庄擔任第一支部書記,還挺有能耐的。”張庄村支書文偉清說,目前縣裡批給張庄村一個水利上的項目,馬上准備實施。村裡的土路也從去年10月開始翻修。“他的建議起效果了。”文偉清說。

曾跟隨焦裕祿治沙

還是一個小伙子時,游富田曾經跟隨焦裕祿在張庄村治沙。這成為他人生中的一個標簽。多年后,媒體在報道他時都會記上這一筆。

去年,他因為和習近平一起開了座談會而進入公眾視野。游富田覺得,有問題就要反映。“總而言之,我爭光了。”

除了村裡的事情,游富田還對國家大事表現出特別的關心。“我隻要在家,中午12點和晚上7點中央1台的新聞,都是要看的。”

在與記者的交談中,這位73歲的老人口中會不時跳出“兩會”、“反腐”、“十八屆三中全會”等字眼。

“現在,俺村的人都開始站到村裡的十字路口聊國家的事兒了。我作為一個有著50年黨齡的老黨員,得比普通老百姓更關心。”游富田的聲調拉得很高。 新京報記者 賈世煜

2015年1月20日,習近平來到大理白族自治州大理市灣橋鎮古生村村民李德昌家,同村民們圍坐在一起拉家常。新華社發

大理白族村落春節最多兩千人到訪

【回訪人物】

李德昌 大理白族自治州大理市灣橋鎮古生村村民,習近平今年1月曾到訪。

“我們都非常高興,但說實話,現在的確壓力有點大。”2月16日,李德昌在電話中對新京報記者說。

今年1月20日,習近平總書記來到大理白族自治州古生村李德昌的家中。這是一個美麗安靜、有著千年歷史的白族村落,李德昌的家是典型的白族傳統建筑,庭院開闊,自家種著花草,家裡可以眺望到不遠處的洱海。

庭院可“記得住鄉愁”

李德昌很自豪地說,自己當時是第一個和總書記握手的人。他說,當時的聊天特別開心,總書記看起來“不像是大官,很平易近人”。

事后,新華社報道,習總書記在李德昌家說,“這裡環境整潔,又保持著古朴形態,這樣的庭院比西式洋房好,記得住鄉愁”。

習總書記說,“我是第一次來大理,從小就知道蒼山洱海,很向往。看到你們的生活,我頗為羨慕,舍不得離開”。

之后,這個習總書記“舍不得離開”的家“火”了。

媒體報道后,李德昌的家就陸續來了陌生的游客。“春節期間,最多一天達2500人,我每天都數著!”李德昌說,記者電話採訪他當日,大約有四五百人參觀他的家。

希望能發展當地旅游業

李德昌一家“四世同堂”。李德昌自己做著砂石生意,“還不錯”。而這一個多月來,全家人放下了所有其他的事情,一心一意全都投入在無償接待游客上了。

現在,李德昌一家的生活徹底翻了樣,這是讓他們又喜又憂的變化。“還是先看政府怎麼考慮吧,我自己一人沒法決定。”李德昌說,如果政府希望借此機會搞旅游業,有了整體規劃和方案,自己全家願意配合,畢竟這是這個古老村落難得的發展機會,如果當地自然風景能保護好,人們也能開開心心來參觀,村落也能發展起來,這是他們最大的願望。 新京報記者 金煜

編輯:閆憲寶

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!