作者:中央文献研究室副主任 陈晋

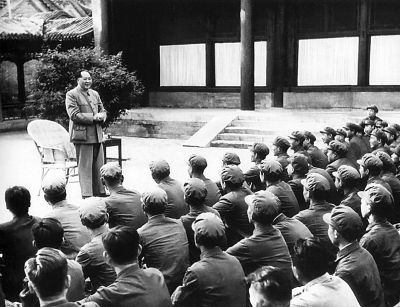

1955年5月14日毛泽东在颐年堂院内向下乡调查研究的警卫战士讲话(资料图片)

85年前,毛泽东在寻乌进行了被他称为“最大规模”的社会调查。在此前后,他还在赣南、闽西进行了一系列社会调查。这些调查,为他在中国革命最困难、最要紧的岁月探索中国革命道路打下了重要的认识基础,更为马克思主义中国化这个最基本、最长远的事业,提供了正确方向。

道路问题至关重要。近代以来,中华民族的救亡图存和发展强大,应该走什么路、怎么走,一直是无数仁人志士孜孜以求的基本问题,更是中国共产党成立以来的一个核心问题。毛泽东以寻乌调查为代表的社会调查和党的历史经验告诉我们:正确的道路,从来都是深埋在国情的土壤之中,要把它找出来,从来都是从深入地了解和研究国情开始的。

我们党在确定了民主革命纲领之后,革命道路“是什么”、应当“怎么走”,仍然面临着各种纷扰。可以说,就在毛泽东埋头搞寻乌调查的时候,“城市中心论”仍然是党内决策层的主流看法。1930年夏天,李立三主持中央工作时,要各地红军分别去打长沙、南昌等城市,进而“饮马长江,会师武汉”的战略调度,即为一例。毛泽东以寻乌调查为代表的一系列赣南、闽西社会调查,其特殊意义在于,为清晰回答中国革命“是什么”和“怎么走”这两个事关道路的重大课题,提供了认识基础。

关于“是什么”。毛泽东自己对这个问题的认识,也有一个发展变化的过程。周恩来1944年在延安中央党校作报告时曾说,“六大”召开时,毛泽东虽然已经提出了“工农武装割据”的思想,但他“还是认为要以城市工作为中心的”。从“工农武装割据”到“以农村为中心”的转变,是创立农村包围城市道路的关键一环。毛泽东1929年在长汀、上杭等地所进行的广泛社会调查,使他开始抓住这个关键环节,坚定了他创立巩固的革命根据地,以为“前进的基础”的决心。在土地革命、武装割据这些基本政策指导下,赣南、闽西革命根据地逐步巩固发展,建立起影响全国的“中心工作区域”。“农村包围城市,武装夺取政权”这条道路的设计,就是在这个过程中间孕育成熟的。

| 下一页 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!