學“習”講話:廣征博引,縱橫捭闔

善於用古今中外的優秀文化元素廣征博引、縱橫捭闔,也是習近平講話的一個特點。這種例子舉不勝舉,他的眾多講話中都會時不時引用古今中外的格言、警句、古語和詩詞,順手拈來,恰到好處,為講話增色不少。

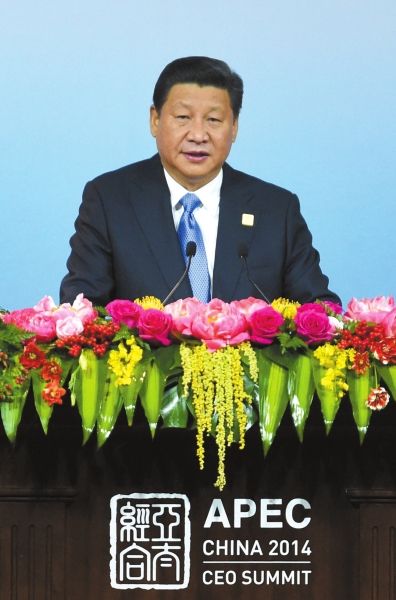

在剛剛過去的APEC工商領導人峰會開幕式上,習近平引用了劉禹錫的名句“山明水淨夜來霜,數樹深紅出淺黃”來描述北京當下的天氣,贏得了一致好評。此前,他還用著名學者王國維關於治學的三種境界來論述理論學習,要有“望盡天涯路”的追求,耐得住“昨夜西風凋碧樹”的清冷和“獨上高樓”的寂寞﹔也要有“衣帶漸寬終不悔”的心甘情願﹔“眾裡尋他千百度”,最后在“燈火闌珊處”領悟真諦。這種語言比一般地提學習要求更妙趣橫生、意味深長。

新的話語體系是國家走向強大的文化標志

清新朴實的語言風格,不僅使新一代國家領導人平添更多人格魅力,更重要的是,“觀國者觀君,觀軍者觀將,觀備者觀野”,最高領導人言談舉止、思維觀念會直接影響國家未來發展方向。

中國現代國際關系研究院副研究員田文林指出,一個時代如果文風清新質朴,為普通百姓所喜聞樂見,往往是一個國家正在走上坡路的體現。從歷史來看,政治精英階層語言風格越是追求華麗,講究四六對仗,國家越容易走下坡路。語言華麗看似是“有文化”的體現,實則是思維貧乏、作風浮夸的直觀映射。相反,那些走向強大的國家和時代,其學風和文風往往健朗質朴,注重經世致用。在文化質朴清新的背后,往往是自信篤定,真抓實干。

田文林認為,以習近平主席為首的新一代中央集體,有意識地使用人民群眾喜聞樂見的語言表達執政原則,實際上也是在感情、思維和作風上更加貼近人民的體現,是國家走向強大的文化標志。

(來源:央視新聞、澎湃新聞網、《學習時報》、《人民論壇》雜志、新華網)

轉載自微信公眾賬號“央視新聞”

| 上一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!