2014年08月13日04:19 來源:人民網-人民日報 手機看新聞 字號

|

|

天津海關供圖 |

|

|

制圖:李姿閱 |

|

|

掃描二維碼 |

編者的話:

京津冀協同發展,宛如一座路標巨鐘,所有的齒輪、發條相互咬合在一起運轉。能不能讓人才、技術、資本、產權等要素充分流動,高效配置,衡量著市場一體化的水平。我們期待三地在市場一體化進程中,有序“抱團”而不是緊緊“抱權”,互聯互通而不各行其是,為要素市場流動發出准確信息。

強有力的政府合作與推動,代替不了豐富多樣的市場主體活動﹔無孔不入的市場力量,也有賴政府的自覺自律、“把門守夜”。像上海自貿區那樣,“一份清單管邊界”,不缺位、不越界,把該管的管好,最大程度地激發內生動力和市場活力,既體現政府放權讓利的力度,也考驗政府改革創新的智慧。

拆除藩籬 共享共贏

人才 能不能“動”起來

乘坐京津城際高鐵上下班,黃曦然對這樣的雙城生活已習以為常。

開放式辦公平台彌漫著淡淡的咖啡香,“我們總部在北京,天津成立了分公司,創業中心幫助從天津高校招了26名大學生。”天津佰邦達科技公司研發部經理黃曦然笑著說,“年輕人喜歡這裡咖啡館加創業的工作環境。”

“分公司入駐天津開發區津京互聯創業中心,一是引才政策好、商務成本低,二是看中了這裡的創業氛圍。”黃曦然的同事余燁慶告訴記者,進入創業中心的科技型企業,來自北京的佔七成。看好京津聯動發展,她已在天津買房安家。

京津冀區域人才單向流動的局面正悄然發生變化。

“大數據監測顯示,京津冀區域呈現出人才從北京向天津、河北流動的趨向,這與產業轉移的趨勢重合。”獵聘網全球職業發展中心總經理邢子培說。看到其中的機遇,也為了降低運營成本,獵聘網把第二總部落戶天津。

人才隨著產業走,市場用腳投票。不過,三地人社部門的負責人也坦言,市場的分割、相關政策的地區阻隔等,使得人才要真正流動起來,面臨的難題還不少。

“工作在天津,職稱考試卻必須到河北。”英利集團天津新能源公司的一名工程師抱怨。

河北燕郊民營燕達醫院與北京朝陽醫院合作,北京醫生的到來,盤活了閑置的醫療資源,滿足了當地居民的需求,緩解了北京的就醫壓力,這樣一舉多得的好事,卻遭遇醫生不能異地執業的尷尬……

難點正是改革的著力點。“京津冀三地正在研究專業技術人員就近參加職稱考試政策。”北京市人社局副局長李淑萍透露,京冀兩地衛計委共同就跨區域醫師多點執業向國家衛計委報送請示,爭取政策支持。

令人欣喜的變化比比皆是:三地人才資質互認逐步實現,養老保險關系轉移接續,醫療定點機構互認,異地就醫即時結算平台等不斷推進……

三地人才市場交流互動頻繁。今年4月,京津冀三地聯合舉辦區域人才交流招聘會,270余家單位提供了7021個就業崗位。5月,“第三屆環首都綠色經濟圈招才引智大會”在河北廊坊舉辦,進場求職人數近萬人。

“三地正在構建京津冀區域人才信息統一發布及共享平台,海量的招聘、求職信息將通過該網絡平台發布。”河北省人社廳廳長張義珍告訴記者。

跨越鴻溝,京津冀人才柔性流動成為趨勢。北京啟動院士信息庫建設,助力高端人才信息共享。河北省各類企事業單位設立院士工作站60家,與院士及其團隊建立合作關系的企業達96家。天津與中科院等對接,達成項目合作和人才引進意向300多項。

李淑萍說,為鼓勵北京的勞動力向津冀兩地流動,北京同意,津冀企業聘用北京人,社保關系可以不轉移,並按照北京標准繳納社保費用。

“用好政策把本地人才留在河北的同時,‘柔性’引智借力京津人才高地,對河北來說是比較現實高效的吸引人才方式。”張義珍說。

期待鬆綁 錯位發展

資金 能不能“流”起來

5月下旬,不隻一家媒體稱,京津冀計劃在北京大興、河北廊坊和天津武清三地交界地區設立小范圍的金融創新試驗區,更有學者建言設立國家級金融綜合改革試驗區。

調研確實搞了,在三地﹔會議確實開了,在廊坊﹔建議確實提了,在媒體上﹔呼吁也還有,仍然停留在紙上。

從北京驅車40分鐘就可到達廊坊,那個讓人充滿期待的會議就在廊坊一個叫做廊和坊·金融街的地方召開。眼下這條街道有些冷清。廊和坊·金融街董事長張亞娟介紹,包括新開融資租賃公司、九次方大數據公司等即將入駐這裡。

這個美好的設想,再清楚不過地表達了三地的“渴望”。

這種渴望,緣於三地金融業發展長期以來的嚴重不平衡。一邊是嗷嗷待哺,一邊是撐破肚子﹔一邊是缺錢“貧血”,融資難、融資貴,一邊是收益率高,財源滾滾,有錢沒處花。

金融是現代經濟的“血液”。相比於長三角金融市場,京津冀金融發展“醒得早、起得遲”,定位模糊、競爭無序。有業內人士指出,地區分治的銀行業管理模式嚴重阻礙了金融資本的快速流動,削弱了金融資金對經濟發展的“輸血”功能。

“商業銀行目前不能跨區域經營,我們在河北的分行,無法與北京和天津的分行進行聯動。”平安銀行副行長張金順說,“能不能給商業銀行跨區域經營鬆綁,至少在區域內實現跨區域的審核與放貸?”

北京市金融局副局長柯永果認為,由於相關監管政策的原因,各地小額貸款公司、融資擔保機構、交易場所跨區域開展業務難度很大,開設分支機構手續繁瑣,阻礙了三地協同發展中金融與生產要素的融合。

“金融要素是京津冀一體化過程的核心要素。”國家發改委城市和小城鎮改革發展中心研究員馮奎說,“要加強三地金融基礎設施對接,建設統一開放的金融市場,鼓勵各類金融機構跨區域從事金融業務”。

柯永果提醒說:“一個城市的金融GDP至少佔這個城市GDP的10%以上,才能稱得上金融中心。目前三地隻有北京佔比14.5%。三地要定位清晰,錯位發展。”

如何錯位發展?按照一些專家的設想,京津可以“一起坐天下”,北京可以側重金融管理,天津側重金融運營,河北則建設中國北方金融后台服務基地和重點金融街區。

在揚長避短、發揮優勢上,天津頗有心得,融資租賃在東疆保稅港區風生水起,目前份額已佔到全國市場的近三成。

轉化為先 創新為要

技術 能不能“活”起來

綠樹叢中的中科院天津工業生物技術研究所,成立短短兩年,最初從北京來這裡的30多個人,如今大都成了學科帶頭人。生物發酵是該所“獨門秘器”。用發酵法生產丙氨酸,讓河北秦皇島華恆生物工程有限公司賺得盆滿缽滿。

技術“活”起來,人的腦筋也變活了。副所長孫際賓說:“以前科研成果主要看論文,現在主要看研發新成果和轉化﹔以前窩在北京,高高在上,現在放下身段,與地方和企業需求結合更緊密了。”

“先頭小分隊”來安營扎寨,由70多家院所組成的“大部隊”也在中科院院長白春禮帶領下來天津考察。“京津冀一體化,是重大機遇,也是難得的平台。”

這個平台有多大?窺斑見豹,“北京中關村120多家上市企業,大概1.3萬多億元的產值,有1萬多億元是在京外實現的。”5月,在石家庄參加會議的科技部部長萬鋼說,“承接首都的功能疏解,不是光接收人家轉移來的產業,更多的是科技成果的落地和產業化。”

一句話,點到河北的痛處。一個不爭事實是,京冀兩地科技落差過大,河北省科技廳副廳長郭玉明介紹,北京技術外溢,往往呈現“導彈效應”,直接越過近在咫尺的河北,流向其他地區,高效的技術梯度轉移對接路徑尚未在河北形成。

“創新鏈不協同,產業鏈不互補,功能鏈不融合”,讓河北著實有些尷尬。加之區域合作機制和高層聯動機制尚未建立,三地在科技資源整合與創新平台建設方面推動乏力。

“一盼政策,二盼平台。”這樣的期盼,正轉化為三地科技部門的宏大構想——京津冀創新共同體,“目標是通過三地的創新資源和創新政策共享,達到共贏。”北京市科委主任閆傲霜說,爭取在北京建設科技自貿區,完善“區域創新網絡”,實現三地優勢互補和科技創新資源的高效配置。

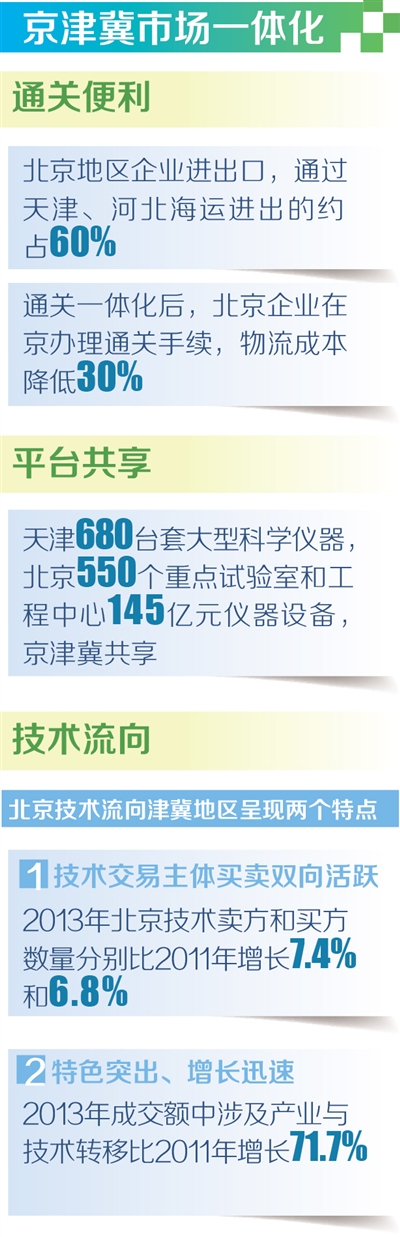

“科技型中小企業幾乎沒有能力去購買大型科學儀器和設備。”天津市科委副主任賈堤介紹,天津市將680台套大型科學儀器,與北京550個重點試驗室和工程中心145億元儀器設備相互開放共享,三地成立“科學儀器技術服務平台”,為眾多中小企業帶來福音。

平台在多地搭建,政策各有創新。河北保定白洋澱科技城將打造高端要素聚集區、體制機制先行區。中關村在天津寶坻、河北秦皇島等開設“園外園”和“分店”,秦皇島經濟開發區管委會副主任呂愛國說,他們探索建立了園區、開發區、海澱園“442”的合作共享機制,充分調動了三方積極性。

統一平台 優化機制

通關 能不能“快”起來

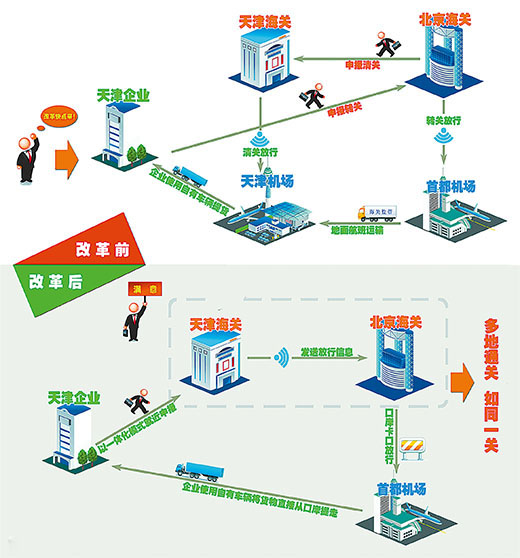

7月1日零時起,京津海關率先通關一體化,已讓兩地企業享受到實實在在的好處。

“公司每年10億美元的出口貨物95%從首都機場出關,現在京津兩地海關都可放行,不再需要轉關運輸,簡化了手續,爭取了時間。”說起通關一體化前后的變化,天津飛思卡爾(中國)半導體有限公司北亞區物流經理閆瑩感觸頗深。

趙雪是北京一家建筑五金公司的進出口負責人。她介紹,公司每月經天津口岸從德國進口門窗五金件四五十票,原來天天都需有人在京津兩地海關辦理手續,“京津通關一體化后,人手、時間節約不少。”

“企業報關路徑從過去的L型變成直線了。”天津海關關長李佩林打了個形象的比喻,如天津企業在首都機場通關的貨物,可直接向天津海關申報進出口,不必再到北京向首都機場海關申報,天津海關可直接對貨物放行處理。

變化源自原先京津海關各自獨立的通關管理體系,被整合成“一個中心、四個平台”,即區域通關中心,統一的報關申報、風險防控、專業審單和現場作業平台。

京津通關一體化后,兩地企業都被視為一個關區的企業,放開了企業類別的限制,都能享受一體化通關待遇,腹地企業在京津口岸通關,同樣適用。

京津兩地各類海關特殊監管區域,也同步實施了配套改革。“我們的進出口貨物分屬首都機場綜合保稅區、天津開發區出口加工區、東疆保稅港區等,都能享受政策的便利。”三星國際物流公司經營支援部部長王毅估算,“跨區域通關可縮短6—8小時的庫存時間,節約的隱性成本可觀。”

“此項改革惠及北京長期有進出口業務的約1.4萬家企業。”北京海關關長高融昆告訴記者,2013年北京地區企業進出口總量超過4300億美元,其中通過天津、河北海運進出的約佔六成。通關一體化后,北京企業在京辦理通關手續,物流運輸和時間成本分別降低30%。

“企業無論在兩地任何一個海關辦事,都能享受同樣的待遇,就像一個海關一樣。”王毅說,注冊在天津的三星公司通關遇到問題,找到當地海關就可在一個平台一個標准跨關區協調解決,再也不用像以往在海關之間往返奔波,這讓他很滿意。

通關一體化是近年來海關最大的一項改革,海關現有體制不變,通過機制優化,破除三地海關稅收的一畝三分地,成為京津冀協同發展的突破口。

“海關的稅收相當於地方的GDP,過去分別考核京津冀三地各關區的入庫稅收、業務量、進出口貨值。”高融昆說,現在京津冀作為一個區域口岸,海關稅收放在一個庫裡考量。考核管理的改革,為實現不同關區間的一體化作業和無障礙通關破除了束縛。

繼京津海關之后,通關一體化今年10月將擴大到石家庄海關。下一步,還將復制推廣到長三角和珠三角,助推國內市場的一體化與便利化。

《 人民日報 》( 2014年08月13日 12 版)

|