《北京知青與延安叢書》 中央編譯出版社

厚重的黃土 厚道的人

“千尺厚的黃土百丈高的山,經不住吆牛人的一聲喊”

高級編輯 高紅十

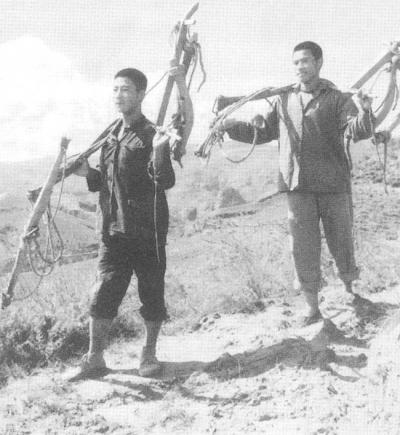

【一】 45年前冰天雪地的一月,28000多名年輕人從北京啟程,乘火車、汽車、毛驢車加上步走……來到延安。厚重的黃土地,厚道的陝北鄉親接納了他們。誰都想不到,“知識青年”的名號會冠其一生。

我是其中一分子。1969年1月插隊的村子叫延長縣黑家堡公社李家灣大隊李家灣生產隊,1975年大學畢業重返延安插隊的村子叫延安市南泥灣公社三台庄大隊。

【二】 比起黑龍江、內蒙古、雲南,甚至同倚黃河同枕黃土同樣苦焦貧寒的山西,延安接收的北京知青其實不算多。

人不多,動靜大且不絕如縷。四十幾年過去,知青對於黃土高原的生活,如訴如泣至今,深思反省至今,與延安人密切互動至今:種樹,改水,修學校,蓋房子,推廣特色農產品……為何會如此?

答案眾多又或許不同。除了當年有1200名北京干部來這裡管理知青,再就是陝北鄉親的厚道,出於本真人性給予知青的安撫與幫扶——不是“各地農村的同志應當歡迎他們去”那麼簡單。於是才有了滴水對涌泉的回報,花草對陽光的回報,糜谷穗穗對泥土的回報。

記得一年清明,那天輪到我做飯,我正在灶火邊燒火,三台庄村一個猴(陝北方言意指小)女子在我身邊扭著哼著,細聽,四五歲猴女子說要“布袋袋”。我四下看看,沒見什麼布袋袋。

甚?要甚?我用陝北方言問她。

人家要布袋袋。猴女子指指灶火邊待燒的信封。知青總有信件來往,看完不留引了火。在她眼裡,印著大好河山、火車飛機、李鐵梅阿慶嫂的信封看上去很美,她管那叫布袋袋,心向往之。

我把沒燒的信封遞給她。猴女子高興太太——又一陝北方言,不是一個叫高興的人的老婆妻子,而是非常、特別、相當高興的意思。滿腔感激無以言表,她居然擺了一個離經叛道的pose,向我撅起她的小屁股。

看,猴女子說,看人家穿不露屁襠褲了!我當時一定震撼太太,否則不會將這一場景牢記至今。

雞蛋殼殼點燈半炕炕明,酒盅盅量米我不嫌你窮。多好聽的信天游。何況延安如今富了,不窮。

【三】 延安市政府至今保留“知青處”編制,全國唯一。知青處的服務對象是留在延安沒有離開的幾百位知青,其實很多工作已轉移到知青子女身上,上學、就業,看病異地報銷等。中國傳媒大學崔永元口述歷史研究中心知青組一位記者驚訝於此,問為什麼?厚道。我說,延安人厚道。

【四】 黃土高原的厚道不自今日起。如果你能跟著時圓時缺的月光在這片土地上逡巡,不見故人在,唯聞故人名。在貧瘠苦焦的年代,在干柴烈火鬧紅的年代,在紅軍長征未抵延安的年代,黃土地有自己的英雄。謝子長犧牲一月后,他的家鄉安定改名子長。

子洲、子長、志丹,方圓不算廣闊的黃土地有三位先烈名字命名的縣份,表達陝北人民對為百姓過好日子犧牲性命的先輩的敬重與惜別。

【五】 厚道也不會自今日停。

這不,近兩年延安市委編撰了《北京知青與延安叢書》。該叢書至今出版兩卷《苦樂年華》《黃土蘊情》。第一卷以知青回憶當年插隊生活為主,第二卷記錄知青回城后,對延安經濟發展給予的關注與付出。之后,還有多卷的編撰計劃。留住的記憶將發揮資政、存史和育人的作用。

感謝延安。

| 上一頁 | 下一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!