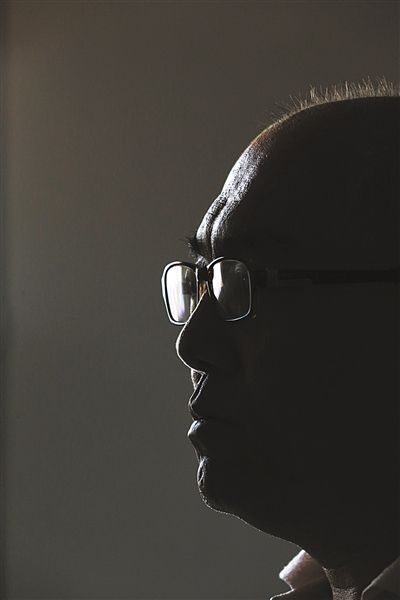

6月26日,海澱精神衛生防治院,張小令正在給記者講述自己的經歷。醫生說,經過康復治療,目前他的病情已經好轉,臨床表現基本符合出院標准。

6月26日,海澱精神衛生防治院,張小令參加完圍棋比賽后,躺在床上看書。

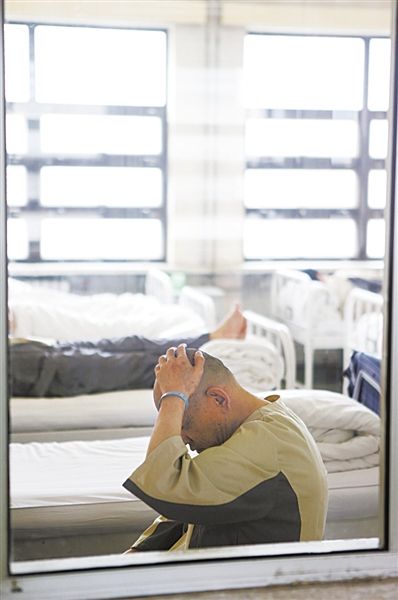

6月25日,安定醫院。午飯時間,一名病人吃完飯守在窗口往外看。

6月25日,安定醫院。67歲的老姚1988年入院,常年沒人看他。他沒有多少自己的物品,撿到的飲料瓶子成了寶貝。

關注焦點

5月1日實施的《精神衛生法》規定,精神障礙患者住院、出院實行“自願原則”。但記者採訪中發現,仍有大量精神障礙患者康復后,因家人無力監護和擔心隱患,而無法出院回家。僅在北京海澱區精神衛生防治院,經評估可以出院的患者達150人至160人,但其中約五分之四的人被留在精神病院裡,佔到全院患者數量約40%。直接導致的后果,是醫療資源被佔用,更需要康復治療的患者無法入院。

記者調查了解到,導致這部分患者無法出院的原因,包括大部分家屬不是直系親屬,沒有義務照顧病人的生活﹔直系親屬也以身體、年齡等原因為由,表示沒有監護能力。

業內人士稱,政府應加大對社區精神衛生的投入,通過社區康復訓練,降低患者的復發率、肇事肇禍率,才能促進家屬把患者接回家。

在海澱精神衛生防治院,張小令已能專心地參與平繡康復,繡出的圖案很細膩。6月26日,在和記者見面的當天,還報名了院裡的圍棋比賽。

他是名重症精神病患者,曾在家中砍死自己的女友。經過治療,他的自制力已經恢復,沒有了當初的幻覺和妄想症狀。半個月前,醫院請專家為他做了一次風險評估。醫生認為,他已基本達到出院標准,“經過康復訓練,恢復得更好一些后,就可以回歸社會了。”

張小婷,張小令的妹妹。她表示,她和她的家人都不願意張小令回家,“如果他真的出院,我就選擇離開北京。我承擔不起,隻能逃。”

因家人不接收而無法回家的病人不隻張小令。

海澱精神衛生防治院約有120名重症精神病患者,已被評估可以出院,但由於家屬因無力監護及擔心隱患而不願接受,他們一直被留在醫院。北京市精神衛生保健所副所長郭紅利介紹,類似情況的精神病人很普遍,安定醫院、回龍觀醫院,均有不少原本該出院的重症精神病人,被滯留在醫院。

病情在好轉

張小令坐在椅子上,盯著手指,一根根地數。

“1月10日轉到這裡,2月10日、3月10日、4月10日、5月10日、6月10日,這就是5個多月,再加上之前在那家醫院住了7個月,到現在已經1年多了。”

他49歲,頭發花白,說話語氣像五六歲的孩子在向大人撒嬌。這被專家認為是種病症,“做作,不中肯”。

張小令的病情在好轉。

剛入院時,他住在緊挨護士站左邊的病房,那是安排給剛住進來或病症最重的人,病房外有醫護人員專崗,便於觀察病情,右手邊的病房次之。現在,他已在距離護士站倒數第二遠的病房住了2個多月。醫生李陽說,“病情越穩定,離護士站越遠。”

住院6個月來,每個月張小令都會寫信給醫生。在信裡,他說,想好好表現參加更多的康復活動。康復好了就能下園,在園中表現好就能回家。

“下園”是醫院為康復較好的患者提供的院外“社區居住康復站”。很早之前,院方就在為張小令安排“下園”康復。

對於這個安排,妹妹張小婷坦言已知情,並且同意。“隻要他不回家就行。”

張家有兩子一女,張小令是長子,1964年出生,張小婷是?女,兩人相差11歲。

父母都是知識分子,“文革”時被打成右派。張小婷兒時的記憶中,大哥性情異於常人,“很內向,自私,脾氣很躁。”

1993年春天,因為有人和張小令聊起與“文革”相關的話題,張小令從自己的住處跑回父母家。當時隻有十幾歲的張小婷依稀記得,哥哥向父母絮叨著有人要害他,他不能回家。

隨后幾天,張小令開始說胡話。當年4月,張小令被母親送進精神病院,直至10月出院。張小婷說,聽母親提起,那一次,大哥是自己逃出精神病院的。但由於當時表現比較正常,家人沒再將他送回去。

命案的陰影

但這一次,住進海澱精神衛生防治院后,家人拒絕再讓張小令回家。

張小婷說,隻要哥哥能呆在醫院,家裡願盡最大的能力負擔他養老,“如果他沒有殺過人,家裡的態度或許不會這麼堅決。”

2000年,張小婷接到警方通知,哥哥殺了自己的女友。而就在事發三天前,張小令將女友第一次領回家,他還向家人宣布,兩人打算結婚。

致使張小令做出這些舉動的,是當天早晨突然出現的意識,讓他感到自己必須死,讓靈魂輪回。可他擔心生性內向的女友會被人欺負,便將她傷害,兩人一起輪回。

投案后,張小令經司法鑒定為事發時具有行為能力,被判處有期徒刑15年。

哥哥服刑的12年,在張小婷看來,是她過得最踏實的12年,“不用擔心他會出事。”

這期間,她結了婚,有了孩子。二哥在國外定居,也有事業、組了家庭,做了父親。除去每年去監獄探望張小令,平日裡,家人間並不常提起他。

因獄中表現良好,張小令被減刑三年。2012年5月,他出獄。

在恢復自由的第20天,張小令又一次“爆發”了。

去年5月22日早上,張小令用拳頭將鏡子砸碎。張小婷帶著手受傷的哥哥去醫院,剛出家門,張小令就在地上翻跟頭。最后,警察將張小令送進了回龍觀醫院,醫院電梯門關閉的瞬間,張小令的號叫讓妹妹徹底絕望了。

事后,張小令說,“當時我在地上翻跟頭,想跟媽媽証明,我有刀槍不入的功夫,我身體很好,不用去醫院。”

康復與躲避

住進回龍觀醫院后,母親隻看過他一次,此后再沒去過,“她說看見哥哥,除了傷心,再沒有別的感覺。”張小婷說。

去年9月10日,母親托女兒給張小令送去一封信,信中說,“小令,你是個極孝順的孩子。你病好時極好,但有一點外界的刺激就容易犯病,你在這裡住院,有醫生護士看著,媽媽放心。你要有自知之明,這種病終身離不開大夫。”

今年1月,張小令被送進海澱精神衛生防治院。

李陽說,張小令進海澱精神衛生防治院前,已經過系統的治療,幻覺和妄想等症狀不太多了,在該院更多的是接受生活技能和社交方面的訓練。

李陽說,張小令剛入院時,對疾病的認識並不是很清楚,社會功能也有些欠缺,即使簡單的交流也不流暢,說話時有些局促和緊張,有時容易跑題。剛進來時張小令會有些封閉,大部分時間是自己在屋裡看書看報紙。

“他這種表現也不能算是一種病態,畢竟剛進來,對我們也不是很熟悉。”

李陽說,經過在病區裡一個多月的工娛治療,加上醫務人員所表現出的誠意和友善,讓張小令慢慢放鬆下來,並且會主動要求參加院裡的康復活動,也會主動向醫務人員訴說,對疾病的認識也加強了。

半個月前,醫院為張小令做了一次風險評估。評估主要是交談問話的方式。評估發現,張小令可以說出既往的行為是受症狀支配,目前不再有沖動的想法,只是回答問題時有些情緒不是發自內心的,話語中還有隱藏和不中肯的成分,有些想法沒有暴露出來。

海澱精神衛生防治院院長王誠表示,張小令目前情況穩定,臨床表現基本符合出院標准。畢竟張小令既往有過肇事行為,院方也想把風險降到最低,所以讓他再參加一些院內的康復,再觀察一段時間。

但這一次,張小婷和母親都不願接受張小令回家。

回家的本能

被拒絕回家的不止張小令,本可出院的於佳也無法回家。

23歲的於佳是海澱精神衛生防治所的一名患者,2011年第一批進入社區居住型康復園康復。園區護士長白靜介紹,於佳和父親都是精神分裂症患者,父母已經離異,大姑成為了她的監護人。

白靜說,於佳13歲左右時第一次發病,這些年病情出現過反復。入園前,她已在海澱精神衛生防治院住了一年多。剛入園時,於佳像大多數長期住院的患者一樣,社會功能減退,“她對自己的外形沒要求,邋裡邋遢,表現也很被動。”此后,工作人員手把手教她做飯,洗衣服,她還學習超市收銀、計算,如今,於佳已經成了園裡的“大廚”,經常要求負責園裡患者和工作人員的伙食。在超市結賬時,不用計算器也能算得又快又准。

按院方的評估,於佳已符合出院標准,但因大姑沒有監護能力,於佳隻能留在康復園。

去年的一天,於佳以去超市為由離開園區,直到當天接到於佳大姑的電話,康復園才知道她“逃”回了家。

“她本意是想家,並不是因為發病才逃的。”海澱精神衛生防治院康復部副主任龔建民說,病人好不容易走出去,再被送回來,對患者的信心是個打擊。醫院和於佳的大姑溝通后,最終達成一致,每兩個星期於佳可以回家住兩天。

李陽說,即使對於病情很重的病人,“我想回家”這類的想法很多時候也是發自內心的,他們說這些話是出於本意,並不是在症狀支配下做出的舉動。

家屬兩難

更多的人則完全被留在在醫院裡。

海澱精神衛生防治院院長王誠說,全院300多個病人中,有150至160人符合出院標准,但其中約120名患者因受到家人的排斥而無法出院,“這其中大部分家屬不是直系親屬,沒有義務照顧病人的生活﹔剩下的直系親屬也以身體、年齡等原因,表示沒有監護能力。”

北京市精神衛生保健所副所長郭紅利介紹,雖然沒有確切的統計數據,但符合出院標准卻因家屬不接收而無法出院的精神病患者,在北京還有很多。以安定醫院為例,經統計有近100名符合出院標准的患者,已經被迫留在醫院多年,回龍觀醫院裡的患者更幾乎都是此類情況。

王誠說,在海澱精神衛生防治院,這類患者與正常人相比,雖然在社會適應能力、語言表達能力、情感交流和生活、工作能力上仍有不同,但均是病情穩定,有正常思維、可以在院外生活的人。醫務人員仍像照顧其他患者一樣照顧他們,除了日常服藥,還會帶他們參與康復活動,培養他們的生活能力,減少殘疾程度。

“他們心底裡,想要出院的願望是不會變的。”王誠說,幾乎所有患者在家屬解釋了家中的困境后,能夠理解家人,為家人的困境擔憂,也擔心自己出院以后無處可去,所以無奈地認可了現在的處境,“這也是他們能長期平靜地住在院裡的心理基礎。”

但是,這一現象也造成精神病院的醫療資源被嚴重佔用,“患者出不去,床位空不出,新的患者就進不來。”王誠說,《精神衛生法》實施前,院方曾召集符合出院標准的患者家屬開會。當自己談到法條中要求“尊重病人的權利,病人符合出院標准后可以自願出院”時,四五個家屬站起來說,“不能把責任都推給家屬”、“你們怎麼能讓患者回家呢?我們有困難,回到家我們管不了他……”

“我很理解家人的反應。”王誠說,患者給家屬帶來的長期並巨大的壓力,使他們的耐心幾乎耗盡,醫院也擔心,如果病人不在醫院,遇到了困難誰能解決,“比如張小令,出院后家人能否提供有效的照顧,院方、家人和社會都會擔心。”

孱弱的社區康復

為緩解這樣的情況,海澱精神衛生防治院嘗試通過社區居住型康復模式,幫助患者走出醫院,並通過康復項目,恢復社會功能,最終回歸家庭。王誠說,這些入園的患者已經有不少通過康復,能夠自理生活回到社會,“而且數量逐漸增多。”

但這種嘗試也遭到部分家屬的反對。王誠說,這部分家屬認為,患者“下園”處於半自由的狀態,存在安全隱患,一旦出了事,誰來承擔責任?

為此,2010年起,醫院開始動員家屬,希望他們同意患者入園,“為改變家屬的觀念,我們一個一個動員,帶他們去園裡參觀,或勸他們讓患者去園裡體驗。”王誠說,現在運營的康復園容納的40多名患者,每一個都是經過反復動員才同意的,更多的患者家屬仍未同意。

北京市精神衛生保健所副所長郭紅利說,全市社區衛生服務中心裡的精防科,承擔精神疾病患者回到社區后的康復和醫療,醫生通過定期訪視,指導病人吃藥、復查,降低患者的復發率,但由於精防資源的緊缺,很多情況下,社區管不過來。“政府應加大對社區精神衛生管理的投入,多建康復站及康復機構。”

6月25日,醫院康復活動區,張小令對著台燈,在藍色粗布上一針一線繡著平繡。他拿出一個繡好的平繡給李陽看,“李主任,你看,我繡得不錯吧。”

藍布上的圖案是一對鴛鴦,線條緊密細膩,和樣圖幾乎沒有差別,“我現在可以很專心地做完手工,我也是康復組裡做得最好的一個。”

6月26日,記者再次見到張小令時,他剛參加完院裡組織的圍棋比賽,“我喜歡圍棋,它變幻莫測,很有意思。”

張小令說,如果有一天能出院,想教小朋友學英語。

當問到他英語怎麼樣時,張小令說,“Just so so。”然后指著記者手中的筆和黑色封皮的本子說,“這個是Pen,這個是Black book。”隨后又指著記者的相機,“這個是photo。”隨后立即意識到說錯了,“不對,photo是照片,相機是camera。”

除了做老師,張小令還想做一名廚師,“我特別喜歡做菜,拿手菜有魚香肉絲,紅燒肉。”

(應家屬要求 文中患者及家屬均為化名)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。