2015年07月08日08:11 來源:新京報 手機看新聞 字號

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年主題展覽,昨日在中國人民抗日戰爭紀念館開幕。新京報記者 浦峰 攝

昨日,《偉大勝利 歷史貢獻——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年主題展覽》在中國人民抗日戰爭紀念館主展廳開幕。此次展覽是在紀念抗戰60周年的“偉大勝利”展覽基礎上,歷時半年多重新布展而成。

據抗戰館相關負責人介紹,展覽總面積達6700平方米,共有1170幅照片,2834件文物,與紀念抗戰60周年時展出的900多件文物相比,增加了2倍多,其中有1500余件為首次展出。

“東方主戰場”設獨立單元

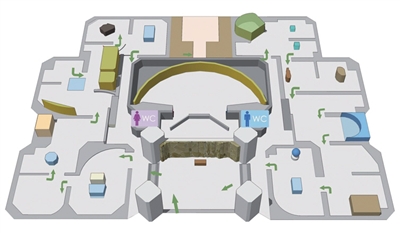

“以物証史”,抗戰館相關負責人介紹,此次重新布展,大量增加文物的原因之一,便是通過文物証明歷史,而序廳部分也比之前擴大一倍規模,兩側像展開的書頁,使得展廳開始和結束形成一個連貫的整體。

整個展覽共分為8個部分,42個單元,從1931年日軍制造九一八事變,中國人民局部抗戰開始,包括了全民族抗戰、中國共產黨領導的正確抗戰路線、日軍暴行、世界反法西斯戰爭東方主戰場、中國與多個國家共同作戰反法西斯、抗戰及世界反法西斯戰爭勝利、銘記歷史等。

整個展覽以“銘記歷史,緬懷先烈,珍愛和平,開創未來”為結尾,見到這16個字的同時,也走完了展覽全程。

據介紹,與60周年布展不同,抗戰勝利70周年布展時,增加了“歷史貢獻”的主題,突出中國共產黨在全民族抗戰中的中流砥柱作用,以及中國在世界人民反法西斯戰爭中,東方主戰場的作用。

為此,將展覽的第五部分主題設置為“東方主戰場——彪炳史冊的歷史貢獻”,此部分內容原本是散落於抗戰勝利60周年紀念展之中,經過選擇整理后,獨立成展覽的一個部分,以體現中國戰場的貢獻。

多種展陳方式帶觀眾走入抗戰歷史

在展陳方式上,除了展品、歷史照片,還在部分展廳布置了相應的情景和雕塑,讓觀眾能有身臨其境之感。例如介紹東北抗聯時,展廳內的地板為黑色,“種植”了部分白樺樹,展櫃內也有“白雪”陪襯展品,以體現東北地域特色。

再例如抗戰勝利部分,就將南京受降現場的桌椅搬到了展廳內,再配合鋪滿整面牆的歷史照片,立體再現當時情景。

此外,還有耳熟能詳的狼牙山五壯士、地道戰等事跡也被制作成為雕塑,配合部分視頻全方位呈現戰場景象。

在抗戰勝利60周年紀念展中就已使用過的“半景畫”,則利用聲光電原理,引領觀眾重溫盧溝橋事變,雷電交加伴隨槍聲炮響,不同光線變幻展示戰場硝煙,令人身臨其境,僅兩分半鐘的展示卻分外震撼。

同樣充滿創意的還有第七部分,抗戰勝利中的最后一個展廳,地面鋪設的是玻璃地板,腳下的下沉空間中擺放著的是500多件從日軍處繳獲的戰利品,寓意將一切侵略踩在腳下。

另外,今年展覽中,還散落了12封抗戰家書,有的來自抗日將領,有的是普通人的日記,從不同角度和側面還原人在戰爭機器下的掙扎與勇氣,是鐵血征戰中,一抹難得的人情味兒。

■ 回顧

抗戰紀念館主題展覽三變遷

落成於1987年的抗戰紀念館,主題展覽經歷了三次變遷,陳列面積逐步從1320平方米增加到6000多平方米。

2005年,為紀念中國人民抗日戰爭勝利和世界反法西斯戰爭勝利60周年,抗戰館推出了“偉大勝利——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利60周年大型主題展覽”。

該展覽以歷史圖片和實物為主,配合使用了景觀、油畫、雕塑、幻影成像、影視片等展示手段,突出表現了在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下,以國共合作為基礎,全國各族人民包括台港澳同胞、海外僑胞共同抵抗日本帝國主義侵略的歷史。

2010年,為迎接中國人民抗戰勝利65周年慶典,抗戰館對原“偉大勝利”展覽進行了全面更新,新增文物54件(套),將文物陳列更加人性化,文物與圖片、文字融為一體,並營造出格調高雅的整體環境。

在今年抗戰勝利70周年之際,抗戰館再次重新陳列“偉大勝利”展覽,並將其更名為“偉大勝利 歷史貢獻”,以突出中國共產黨和中國戰場在中華民族抗日戰爭和世界反法西斯戰爭中的突出地位。與紀念抗戰勝利60周年相比,70周年紀念展中的文物數量從900多件上升到了2834件,意在以物証史,用屬於歷史的內容,還歷史本來面貌。

數說

展覽總面積:6700平方米

展品:1170幅照片,2834件文物,圖標56件,珍貴抗戰家書12封,歷史視頻12個。

文物中有1500多件系新增文物,包括從2.5萬件館藏文物中選取,以及從中國檔案館等處復制的珍貴史料。

展陳方式:展品、歷史照片、布景、雕塑、半景畫。

展覽各部分展區分布

●東方主戰場

主要反映中國人民抗日戰爭持續時間最長,牽制日本兵力最多,有力策應和支持了盟國作戰。

●日軍暴行

主要反映日本侵略者對中國人民進行的慘無人道的屠殺、迫害和摧殘。

●中流砥柱

主要反映中國共產黨實行全面抗戰路線,提出持久戰的方針和一整套作戰原則,廣泛發動人民群眾。

●全民族抗戰

主要反映了中國共產黨倡導的以國共合作為基礎的抗日民族統一戰線正式形成,正面戰場、敵后戰場協同作戰。

●中國局部抗戰

主要反映中國共產黨獨立領導東北抗聯進行抗日斗爭。

●得道多助

主要反映了中國人民抗日戰爭得到了國際社會的同情和支持。

●偉大勝利

主要反映中國人民創造了半殖民地弱國打敗帝國主義強國的奇跡,對世界反法西斯戰爭作出了巨大貢獻和民族犧牲,中國的國際地位空前提高。

●銘記歷史

主要反映中國政府和中國人民將以最大的決心和努力,同世界各國人民一道,堅決捍衛中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的勝利成果。

■ 對話

“以物証史”展現中國抗戰巨大貢獻

“這次展覽的目的隻有一個,讓抗戰更加深入人心”,中國人民抗日戰爭紀念館副館長羅存康日前接受採訪時表示,此次布展從去年9月持續至今,按照“以物証史”的思路陳設,希望通過講好文物故事,讓觀眾熟知中華民族抗戰的歷史,以及世界反法西斯戰爭中,中國在東方主戰場作出的貢獻。此次展覽還將作為抗戰紀念館基本陳列長期開放。

用史實說話“講好抗戰故事”

新京報:這次重新布展是從什麼時候開始進行?主要思路是什麼?

羅存康:去年九月份,我們開始重新布置《偉大勝利》的展陳,一直持續到了今年6月份,主要思路還是“以物証史”,用歷史事實說話。另外,在這次的展覽中,還有相當部分展品是我們2005年之后公開征集的,近十多年以來收集的成果,我們特別強調能夠通過文物和史料,講好抗戰故事,用細節打動觀眾。

新京報:此次展覽的展示重點有哪些?與抗戰勝利60周年紀念展相比,又有哪些主要變化?

羅存康:今年8個部分的主題展覽,主要突出兩個重點,一個重點是反映中國共產黨在中華民族抗日戰爭中的中流砥柱作用,另一個是反映中國戰場在世界反法西斯戰場中的東方主戰場的地位。特別是第二個,中國戰場和世界戰場的關系,是我們展示的重點。

2005年的時候,我們的展覽名稱叫“偉大勝利”,這次展覽名稱又加了“歷史貢獻”,就是為了突出抗戰勝利是中國人民近代以來第一次取得的偉大勝利,而且中國人民的抗日戰爭為世界反法西斯戰爭做出了巨大的歷史貢獻。

新京報:展覽布局方面都作了哪些考慮?

羅存康:展覽序廳整體面積較抗戰勝利60周年相比,增加了近一倍,它像一個展開的書頁,而8個部分42個單元內容組成的抗戰歷史,就像一幅幅畫卷,為觀眾徐徐呈現抗戰故事。另外在序廳頂部,藍色棚頂上點綴著白色星光,腳下是黑色大理石地面,主題建筑是《銅牆鐵壁》雕塑,寓意著中國人民的抗戰頂天立地。

新京報:最后一個部分增加了將繳獲日軍槍支踩在腳下的內容,有何寓意?

羅存康:這個部分是一個組合式的陳列,將抗戰以來繳獲的日軍武器放在玻璃板下,一個是要將日本戰爭機器踩在腳下,另一個是為了紀念當年我們沒有槍炮,從敵人手中繳獲。如果我來講解,我會自然地想起一句歌詞,“沒有槍,沒有炮,敵人給我們造”,我們浴血奮戰繳獲了日軍的武器,又拿過來抗擊日軍。

多件展品系首次亮相

新京報:這次展覽有沒有特別的“鎮館之寶”展示?

羅存康:“鎮館之寶”很多,我們1987年就推出的半景畫是其中之一,時間大約兩分半鐘。這幅畫是通過油畫、聲光電和解說,再現當年盧溝橋事變基本經過。與國外的靜態展示相比,今年我們動靜結合,與科技手段相結合,感染力和生動性更強。

新京報:為了突出中國戰場在世界反法西斯戰爭中的歷史貢獻,以及主戰場的地位,此次展覽增加了“東方主戰場”,這部分會有哪些重點文物進行展示?

羅存康:為了反映中國敵后戰場持久作戰的內容,新增了很多檔案、文獻,以及抗戰家書進行重點展示,還有參加抗戰軍人的名言警句。比如左權的家書,運用了他的一句話“我們決心與華北人民共甘苦,共生死”,這是以前沒有展出過的。

另外反映中國遠征軍作戰時,重點展示了仁安羌大捷,戴安瀾將軍壯烈殉國等內容,還把毛主席、周恩來的挽詩挽詞進行了重點展示,特別是用文字版的形式展示了毛主席對戴安瀾將軍的評價。

在中國為盟軍修筑機場方面,也進行了重點展示,特意從四川征集了四川民眾修筑機場時使用的石碾,是用來在修筑飛機跑道時軋跑道用的。當年盟軍轟炸日本本土5.2萬次中,大部分起飛都是從中國空軍基地,還有的飛機油不夠了降落在中國戰場上,當時的晉冀魯豫邊區還曾發布布告,盟軍飛行員一旦降落根據地要立即救助等,這些資料都是首次展出。

另外,為了展現對國外戰爭的支持,我們在展覽中展出了毛岸英使用過的俄文大百科全書、胡濟邦報道蘇聯衛國戰爭的中蘇文化月刊等,都是首次展出的。

文物展示抗戰年代人性溫情

新京報:今年的主題展覽新增了很多文物,你重點推薦?

羅存康:值得推薦的文物很多。例如第一部分抗日將領苟吉堂寫在毛巾上的抗議書,就非常感人。當時他們作為日本留學生,被要求要麼退學回國,要麼停止抗議,作為日本陸軍士官的學生苟吉堂還曾經被關起來過,他將抗議書寫在了毛巾上,這條毛巾也是第一次展出。我們還有12封家書的展示,內容非常感人。

新京報:這些家書征集途徑是什麼?有沒有遇到困難?

羅存康:主要還是抗戰將士后人捐贈,收集起來很難。比如有一件燈櫃文物,是川軍將領傅常出戰前給家人留下的“遺書”,家人怕丟失就將內容刻在了燈櫃上。這件文物收集很難,是首次展出的文物,是我們與傅常家人反復聯系后獲得,因為他的后人都想要,也舍不得。最后他們家人認為,這份家書不應該是屬於家人,而是中華民族的財富,應當拿出來體現抗戰爆發后,軍人的家國情懷。

新京報:在展陳形式上,這次展覽又有什麼創新?

羅存康:就拿左權家書來說,2005年也展出過,只是放在展櫃裡,這次使用了幻燈投影的方式投放到牆上,讓觀眾能去仔細地閱讀。 (記者黃穎)