7月22日清晨,重組后的國家海洋局正式挂牌。“中國海監總隊”牌匾,換上了嶄新的“中國海警局”牌匾。

新華社記者 羅 沙攝

新華社發

7月22日,“海巡21”船在西沙晉卿島海域巡航,重點巡視海上通航環境、監測海洋環境、糾正違法違章航行和礙航行為、處置海上險情,確保三沙海上安全暢通。

新華社記者 趙穎全攝

7月22日,中國海警2350船即將起程執行維權巡航任務。

新華社記者 李 濤攝

國家海洋局重組

“五龍治海”時代終結

鮑貞燁 魯 韡 項 月 尹曉宇

7月22日清晨,北京市復興門外大街的國家海洋局辦公大樓前,幾名國家海洋局工作人員早早地搬著新的牌子到來,換上了嶄新的“國家海洋局”和“中國海警局”牌匾。這標志著國家海洋局重組落定,中國海警局成立,中國海域多部門執法的時代正式結束。

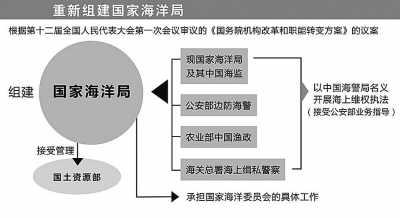

重新組建的國家海洋局由國土資源部管理,並以中國海警局名義開展海上維權、執法,接受公安部業務指導。目前海警局人員調配工作正在進行中,部分原有船舶已經完成舷號、徽章和涂裝的更改。

在周邊海洋局勢日益復雜化的大背景下,應運而生的中國海警局和重新組建的國家海洋局備受關注。

“三定”方案整合職能

過去,中國海上維權主要依靠海洋局、中國海監、公安部邊防海警、農業部中國漁政、海關總署海上緝私警察等五部門的執法隊伍,被稱為“五龍治海”。此次國家海洋局重組將“五龍”合一,終結了海洋維權一直以來多部門共同執法的局面。

今年全國兩會期間,海上執法能力的加強曾是一個討論的熱點。十二屆全國人大一次會議表決通過的《國務院機構改革和職能轉變方案》提出,為推進海上統一執法,提高執法效能,將現有的五部門的執法隊伍和職責整合,重新組建國家海洋局。重組后的國家海洋局的主要職責是,擬訂海洋發展規劃,實施海上維權執法,監督管理海域使用、海洋環境保護等。

根據近日公布的《國家海洋局主要職責內設機構和人員編制規定》(以下簡稱“三定”方案),重組后的國家海洋局將取消專項海洋環境預報服務資格認定、海洋傾倒廢棄物檢驗單位資質認定、海洋石油勘探開發溢油應急計劃審批、國家級海洋自然保護區實驗區內開展參觀、旅游活動審批、海岸工程建設項目環境影響報告書審核等5項職責,將省內縣際海域界線勘定職責下放給省級海洋行政主管部門,同時加強在海洋綜合管理、生態環境保護、科技創新制度機制建設和海上維權執法等方面職責。

新組建的國家海洋局內設11個機構,人員編制為372名。其中,新增海警司(海警司令部、中國海警指揮中心)、財務裝備司(海警后勤裝備部),將原有的政策法規和規劃司拆分為戰略規劃與經濟司和政策法制與島嶼權益司。人員方面,增設1名副局長兼任中國海警局局長,國家海洋局局長兼任中國海警局政委,同時增設中國海警局副局長2名、副政委1名。

根據“三定”方案規定,此次重組設置國家海洋局北海分局、東海分局、南海分局,履行所轄海域海洋監督管理和維權執法職責,對外以中國海警北海分局、東海分局、南海分局名義開展海上維權執法。3個海區分局在沿海省(自治區、直轄市)設置11個海警總隊及其支隊。中國海警局可以直接指揮海警總隊開展海上維權執法。以上機構人員編制16296名。

權力歸位執法有力

根據“三定”方案,加強海洋綜合管理和海上維權執法,是重新組建的國家海洋局最亟待加強的兩項職能。尤其是在海上執法方面,連續用了“四個統一”:統一規劃,統一建設,統一管理,統一指揮,並強調“中國海警局可以直接指揮海警總隊開展海上維權執法”。

基於上述構想,在機構設置方面最大的亮點是成立了15年的中國海監總隊將由新成立的海警局替代。

國家海洋局新增設海警司,海警司同時也是海警司令部、中國海警指揮中心。該部門負責組織起草海洋維權執法的制度和措施,擬訂執法規范和流程,承擔統一指揮調度海警隊伍開展海上維權執法活動具體工作,組織編制並實施海警業務建設規劃、計劃,組織開展海警隊伍業務訓練等工作。

在過去的海洋法律規定中,擁有大型船舶的中國海監和中國漁政雖然可以到遠海開展行動,但僅有行政執法權,無法對侵犯中國海洋權益的外國船舶行使刑事執法權﹔而有刑事執法權的海關海上緝私警察和公安邊防海警裝備的大型船舶少,主要在近岸沿海執法。整合后的中國海警局將優化配置資源,為海上力量配備合理合法的執法設備,建立統一的海洋監視、通報和指揮體系,加強對沿海、近海和遠海海上情況的掌握,對於危害國家海洋權益的行為能夠及時發現,快速依法處理。

此外,新組建的財務裝備司加挂“海警后勤裝備部”名稱,負責起草並組織實施海警隊伍基建、裝備和后勤建設的規劃、計劃,擬訂經費、物資、裝備標准及管理制度,組織實施裝備物資採購。

重組后,“從行政體制上看,‘三定’方案賦予新設的海警局以執法權,使執法權界清晰﹔執法隊伍得到統一,臨時性的執法行動成為歷史。執法權屬和人員的明確,使得執法力量得以加強。”中國海洋大學法政學院副院長劉惠榮解釋道。

戰略引導海洋掘金

另一值得注意的亮點是,新設立的高層次議事協調機構國家海洋委員會,該部門負責研究制定國家海洋發展戰略,統籌協調海洋重大事項。

國家海洋委員會的具體工作由國家海洋局承擔。中國海洋大學海洋發展研究院副院長劉曙光教授對海委會的解讀是:“委員會負責統籌各個部委的關系,在戰略制定和應急方案方面,就需要委員會起到一個跨部的機構作用。美韓國家等都有國家海洋委員會,協調部級之間的關系。”

劉曙光接受本報採訪時指出:“海委會不是一個獨立主體,而是一個協調機構機制。海洋事務方面確實需要多方協調,比如規劃方面需要協調利益,災難應急方面也需要協調。雖然目前還沒有看到其運行,但未來會顯示出強有力的作用。”

國家海洋局重組,將進一步強化國家海洋局對海洋經濟的綜合管理職能。

當前,海洋經濟已成為拉動中國國民經濟發展的有力引擎。國家海洋局局長劉賜貴在十八大期間表示,力爭2015年海洋生產總值佔國內生產總值比重達到10%。

“原先,涉及海洋經濟的隻有設立在政策法規司下的海洋經濟處。而經過重組,成立了戰略規劃與經濟司、政策法制與島嶼權益司,兩部門相對分化,強化了海洋經濟。另外,即使經濟這塊沒單獨成立司,海洋經濟發展戰略的合法化,使得海洋經濟和戰略相結合,這實際上是空前的。”劉曙光說。

海洋強國任重道遠

專家表示,此次重組整合已是“向前邁出了非常不錯的一步”,“路總要一步一步走”。而中國海洋維權接下來該如何走得更扎實、更穩妥?

機構設置方面,劉惠榮認為,中國應更重視海洋國土的維護,提升負責管理海上國土的部門的地位。對於剛剛建立的國家海洋委員會,“從當下的虛位協調機構變成實權的獨立主體,或者說是實質的行政主管部門,負責海洋事務的決策,然后由海洋局去執行,可能是更好的做法。”劉惠榮說。中國海洋大學海洋法學研究所所長薛桂芳也贊同這一看法:“海委會的地位日后必須要突出,應該由‘一把手’這樣的角色來坐鎮,從國家層面來抓治海大業,這樣才能真正讓我們的海上執法實權化。”

在海洋事業的具體管理上,劉曙光表示,“三定”方案在國家層面的高度上完成了一定程度的“整合”與“協調”工作,但是在下屬的北海、東海、南海三大海域的統一規劃及管理建設上仍有不足,缺乏區域性的海洋協調機構,這也是我國長期以來在海洋領域存在惡性競爭、資源過度開發、環境污染、與海域鄰國關系難處等問題的原因之一。

“未來在各省之上,是否能夠考慮有一個三大海域的管理分支機構,類似於我國當時振興東北、西部開發時國務院在這些省設立的相關辦公室,能在有事的時候對於北海、東海、南海分局及時合理地進行協調,提高維權效率和能力。”劉曙光說,“另外,此機構還可以承擔起管理三大海域經濟的職責。現在,北海、東海、南海這三大經濟圈,都只是劃了一個圈,沒人管,那三大分局和經濟是沒關系的。也就是說,國家海洋局的經濟職能到下邊就沒腿兒了,導致各個海域經濟發展同構,出了問題都在躲,有了利益都在搶。”

談及法律法規方面的保障,薛桂芳認為,相關的法律法規隨著而今制度的變化都要進行快速地調整,以適應新的制度架構。此外,“還應該看到,我國現在的海洋法存在不完善的地方。周邊國家如日本,有《海洋基本法》,是調整海洋關系的國家大法,統轄所有的海洋法律體系。而在我國,不同的海洋職能,如海洋環境保護、海域使用,對應不同的法律。在海洋維權這一塊,我們確實缺乏相關的法律,非常有必要進行強化。”劉惠榮補充道。

“傳統時代講海權,是拼海上的軍事力量,但現在,講求的是綜合能力,即海洋經濟、生態保護和權益維護齊頭並進。”劉惠榮說。實現“海洋強國”的目標,在薛桂芳看來,頂層設計是重中之重,“上面理順了,下面自然就好辦”。劉曙光則認為:“頂層設計之后是頂層運作,需要頂層和基層協同發展,實干興海,這也是關鍵。”

制圖:潘旭濤

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!