(清華大學,北京 100084)

[摘要]十八大報告提出“實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番”的目標,這需要轉變經濟發展方式。深入分析服務時代和服務政府的社會基礎,可以揭示二者之間的必然聯系。以社會保障為公共服務龍頭,分十大問題描述民生保障與服務政府建設的一致性,公共服務和社會建設的一致性。

[關鍵詞]服務時代﹔服務政府﹔民生保障

[中圖分類號] C913.7 [文獻標識碼] A

黨的十八大報告(以下簡稱《報告》)指出:“行政體制改革是推動上層建筑適應經濟基礎的必然要求”,要“推動政府職能向創造良好發展環境、提供優質公共服務、維護社會公平正義轉變”,這些思想揭示了服務政府的內涵。《報告》將轉變經濟發展方式落到“實

[作者簡介] 楊燕綏,清華大學公共管理學院教授、博士研究生導師﹔李海明,清華大學公共管理學院博士研究生。

[基金項目] 本文系國家自然科學基金重點項目《中國政府部門的結構與運作研究》(項目編號:70833002)階段性成果。

現國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番”的目標上,這是評價政府工作業績的綜合指標。

一、服務政府屬於信息時代國家行政新形態

(一)社會進入服務時代

工業化早期處於賣方市場,公司生存的原始公式即“1=1+1”,一個是股東章程,一個是勞動合同,即可出現“通用100年”(指通用汽車公司)的現象。在信息時代,從世界最遙遠的地方發布指令隻需要幾秒鐘,每日翻新的消費者需求驅使企業不斷創新,創新者在從“發燒友”(隻關注功能,不在意價格的客戶)那裡獲得利潤,由此決定公司生存的附加要素和公式即“1+1+1+1=1”,第一時間研發、第一時間生產、第一時間銷售、售后服務第一,這要求公司之間相互購買服務以獲得第一效率,社會從此進入了服務時代,社會分工體現為生產同一產品在不同環節上的分工協作。以信息業和金融業為龍頭的服務業將佔產業結構的主流,進入經濟發達國家的標志之一,即服務業產值佔GDP的70%以上。

(二)國家行政要體現服務內涵

公共服務不是簡單提供服務項目,而是一個歷史范疇,體現信息時代國家行政的角色轉移和功能定位,包括發生在社會建設和社會保障領域的管理和服務。國家競爭力源自企業生產能力和居民消費能力,且越來越具有買方市場的特征,公共服務的內涵在於打造企業生產服務鏈和居民生活服務鏈,企業得以在一個平台上和第一時間裡實現上述“六個一”,居民在最近的地方、最方便的時間、以最簡便的方式獲得所需要的信息和服務。為此,政府必須具有公共服務的理念、職責、組織和能力,體現出信息時代國家行政的新形態。

二、服務政府的主要特征和現狀分析

(一)公務員要樹立服務理念

存在決定意識,國家行政文化在封建時代以“官祿為本”,在工業化時代以“職業為本”,在信息時以“服務為本”。如果進入信息時代之后,公務員的頭腦裡還充滿權力和金錢的欲念,甚至形成錢權交易的尋租文化和人際關系,即說明國家行政與社會背景出現了錯位,落后的政治意識和行政體制必然受到先進生產力的沖擊。有調研結果顯示:省直機關廳局級公務員已面對職務的天花板,25.52%的受訪者仍然認為最具有激勵性的要素是晉升,薪酬福利佔18.55%,工作穩定佔15.91%,職業榮譽佔9.42%,社會價值佔4.71%。[1]這與公共服務理念形成反差。還有,2012年大學生越來越熱衷於報考公務員,並優選具有資源配置權力的崗位,可以看出目前我國這種錯位現象尚比較嚴重。這種錯位源自產權不清、治理不利,作為居民和企業的公共代理人——政府,可能會忽略委托人的決策參與權、執行監督權以及相關權益,這對對我國政治體制改革提出挑戰。正如《報告》所言:“政治體制改革是我國全面改革的重要組成部分”。

(二)憲法要明確政府的公共服務職責

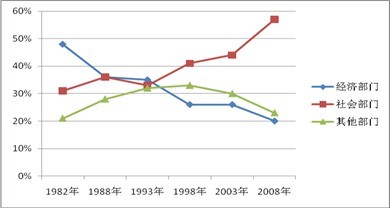

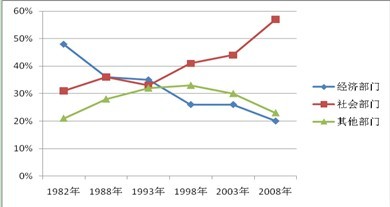

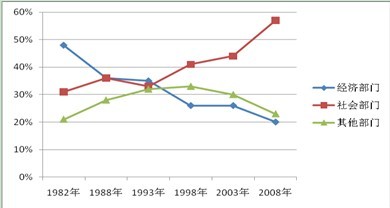

國家憲法不僅要規定如何構建國家行政機關,如國務院及其部委﹔更要明確公共服務部門的職責及其要求,並建立相應的責任制和問責制﹔指導執政黨堅持公共服務原則制定執政綱領,約束行政首腦制定可度量的公共服務規劃(含政府各部門的工作任務和指標)、可評估的卸任履職情況說明,向人民代表大會報告,並接受社會監督與評價。公共服務的財政預算和人力資源佔總預算和總支出的50%以上。經過六次行政體制改革之后,我國行政機構中履行社會管理與服務的部門已經佔到60%以上(見圖1)。

圖1 中國行政機構三類部門結構示意圖(數據來源:作者根據1982、1988、1993、1998、2003、2008六次國務院機構改革方案整理繪制)

(三)行政體制要適應公共服務

《報告》提出“推進政企分開、政資分開、政事分開、政社分開”的體制改革宗旨。一是在政府較多介入經濟事務和公共基金時,建立錢權分離的內生防腐機制,避免以權謀私,保持國家行政機構對腐敗的免疫力。目前在國家加大懲治腐敗之后,每年被懲治的公務犯罪人員佔公務員總數的比例在上升。根據中紀委副書記干以勝的透露,2010年因腐敗犯罪的處分人數比上年增加了39891人,處分率增加了27.8%,[2]這說明政府自身防腐的免疫能力有所減弱,政府組織內存在錢權交易的土壤,甚至存在混淆公私事務的腐敗陷阱,對公務員隊伍的健康成長非常不利。二是強化政府的決策、指導和監督能力,避免一方面因陷入具體事務而治理不到位﹔另一方面發生擠出市場功能和社會參與的越位現象。

工業化時代的公司具有“圍牆”,市場交易和競爭是有限的,由此構建的國家行政具有職業化、法制化、層級結構等特征,[3]重過程、輕結果,是生產和發號施令的官僚政府,無需政事分離。信息時代的公司圍牆和國家邊界均變得模糊了,政府越來越像CEO,介入經濟事務和社會事務,且關注結果和講究效率。這引領國家理論在立法、行政和司法三權分立之后的第二次分權實踐,即在國家行政體制內區分決策(Administration,Department)、執行(Independent Agencies,Statutory Boards)和監督(Committee)三個功能(見圖2)[4],從此傳統行政機關的名稱和組織逐漸退出。因此,走新路要穿新鞋,避免穿舊鞋走新路。負責編制的機構要根據信息時代的特征設計國家行政的新形態,走出傳統的行政機關范疇,研究和制定具有科學決策能力的部委(審慎設立內部執行機構,改變目前大部制等於攤大餅的現象)編制和管理。更大的挑戰是創新研究具有執行力的獨立機構,他們是服務政府的重要組成部分,是公共服務和社會建設核心業務的生產部門,兼有執法、控制、管理和服務功能﹔不同於提供一般公共服務的事業單位,如公立大學、科研和醫療機構等。

圖2 服務政府組織體制架構圖

20世紀90年代以后,在國家行政的組織體制上出現了絕對分離(如美國勞工部和社會保障總署)、相對分離(如澳大利亞家庭與社區服務部與公共服務中聯機構)和法定機構(如新加坡公積金局)三類模式。在國家和地方層面(不含基層),一些兼顧社會建設和公共服務功能的執行機構從傳統行政機構(即主管部門)中獨立出來,建立國家公共服務總局(如國家社會保障總局,與征稅總局、工商等管制總局並列)。這樣可以避免公共服務被分割為部門權力和地方權力,成為各級行政首腦履行公共服務職責的障礙、逃避公共服務責任的避風港,成為公共服務受益人流動和攜帶合法權益的阻力。

美國1985年《社會保障法》規定,建立統一的社會保障總署,直接隸屬總統辦公室,是政黨制定綱領和總統執政的活的信息庫和人事檔案,並在與海關總署對接后直接掌握了居民信息,具有第二安全部的功能。澳大利亞1990年《公共服務法》明確規定,中央聯接機構(Central-link)是政府,擁有法定預算和政府雇員編制,負責在全國構建網格化的公共服務派送體系,從而取代了原來設立在行政部門內的附屬機構(如同中國參公管理的事業單位)。

(四)行政機制要促進公共服務

經濟全球化將政府推向民族事務的CEO的地位,國家行政必須結束發號施令的官僚政府階段,改變重政策、輕執行的作風,服務政府建設的增量部分應當用在提高執行力方面。執行力取決於高效率的分工和運行機制,這需要頂層設計、同期推進,建設行政管理、公共服務和社會建設相結合的網格體系(見圖3)。

圖3 網格化的公共服務生產和派送體系

《報告》提出:“創新行政管理方式,提高政府公信力和執行力。”公共服務的主管部門(中央各部委)是公共服務的設計者和生產者,應當完成相關法律、政策和實施細則(等於產品說明書)、各級政府要確保資金和物質到位(等於產品成本)、統一信息系統(等於生產線)和公共服務派送體系。省級政府是中轉站和補充生產者,負責接收、補充、傳遞和反饋(等於修建機場和車站)。市縣政府是公共服務的提供者,直接對市民負責,應當管好居民檔案,做好居民征信和經濟狀況調查工作,確保公共服務的准確性、適當性和必要性。公共服務體系呈現一個網格體系,中央垂直派送和地方接收補充相結合,既要改變地方政府依賴中央政府的等、靠、要作風,也要改變中央政府點菜不埋單作風。服務政府的省市第一把手,應當是公共服務體系建設的“焊工師傅”。

(五)公共服務外包具有良好的治理

《報告》提出:“嚴格控制機構編制,減少領導職數,降低行政成本。”薩瓦斯認為,政府職能為“組織公共服務、生產公共服務、向生產者付費”,[5]將公共服務視為產品,其提供過程包括設計、生產、提供和付費等環節。如果政府自身生產公共服務,將由財政向履行生產的政府職能部門付費。而外包則是將全部或部分生產、提供公共服務的功能,委托於商業機構或非政府組織履行,政府向商業機構或非政府組織付費,政府付費方式包括撥款、支付費用、免稅和讓利等。公共服務外包不同於公共服務私有化,是政府公共服務功能的外移,不是政府公共服務責任的推卸。實行公共服務外包的前提是政府具有聯合非政府組織進行公共服務生產的治理能力。

哈佛大學肯尼迪政府學院創立了“三圈理論”分析方法,根據價值、能力和支持三元素的內在關聯性和互動性,分析公共服務外包的合理性。[6]具體路徑如下:堅持公共服務外包的公益價值不變﹔政府要具有談判、購買和監督能力﹔在成本不變的條件下,受益人利益增加,個人信息安全得到保護了,社會公眾滿意度得以提高,這種合作一定會得到社會支持,並得以持續發展。此外,與政府合作的非政府組織必須具有專業性和良好的社會信譽﹔對於商業機構而言,則必須建立微利綜合經營的戰略,拓展和創新企業履行社會責任的模式。總之,公共服務外包需要政府伸出信任的手,非政府機構伸出值得信任的手,從而握手聯合,確保受益人利益﹔要避免急功近利的政府和急功暴利的公司的合作,這樣隻能傷害受益人的利益。

(六)公共服務需要技術高官

在強化政府公共服務能力和實行公共服務外包的過程中,政府需要一批素質精良的、能夠搞定公司和社會組織的技術高官,如懂得公共政策的軟件工程師、精算師、會計師、律師等,從而提高政府的規劃能力、談判能力、監督能力和社會溝通能力。政府執行機構應當為他們特設崗位,他們的薪酬應當高於領導干部,低於公司技術高管。在我國實行參公管理的過程中,有些地方將高級技術職稱的人一律安排在科級崗位上,由此增加了人才流失、減少了人才引入,這不利於執行機構的能力建設。

三、民生保障視角下的業績觀及改革路徑

(一)以GDP的福利相關性檢驗政府業績

民生俗稱居民生活,即指與社會生產力水平相適應的居民福利水平。《報告》提出“實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番”的目標,一改往年單純追求GDP的狀況,這是轉變經濟發展方式,從投資拉動增長到協調投資和消費關系,進入經濟發展與民生改善同步進行的裡程碑。

從工業化到信息化的發展要素為“土地、資本、勞工”對接“儲蓄、投資、創新”,鏈接點在勞動和儲蓄兩個環節上,伴隨社會生產力的提高,生產剩余向誰分配,是勞工、資本,還是政府控制?最終決定由誰來通過投資推動企業創新,這屬於發展模式問題。過去20年裡政府過多控制了生產剩余,勞動報酬仍然處於簡單再生產階段,收入差別不斷拉大,低消費抑制生產,低生產抑制就業,經濟社會發展缺乏后勁。如果選擇向勞工分配和共同富裕的模式,就需要以人均GDP的福利相關性指數為基礎建立民生指數,考核黨政領導干部業績的綜合指標,包括GDP和人均GDP、人均收入及可支配收入、人均居住面積(大於20平米)和自有房產率(大於80%)、受教育年限(大於9年)、居民衛生支付(小於20%)、養老金替代率(小於50%)、老年服務購買能力等,社會消費水平和居民投資能力不斷增加,這是中國實現從部分先富到共同富裕的路徑。

(二)社會保障卡打造公共服務體系

服務基於管理,管理寓於服務。《報告》強調了社會建設的兩個基本點,即服務和管理。服務即指以保障和改善民生為重點,加快形成政府主導、覆蓋城鄉、可持續的基本公共服務體系﹔管理即指源頭治理、動態管理、應急處置相結合的社會管理機制。公共服務均等化即指將適當的服務送達需要的人群,並非人均100元的貨幣行為。源頭治理是生產和提供基本公共服務的基礎,如人口數量統計和質量分析、居民收入狀況和征信管理、福利待遇調整機制等。基於良好的管理基礎,可以避免服務漏洞,有效送達服務﹔避免服務欺詐,不至於將養老金發給死人、失業保險發給有工作的人、最低生活保障發給有工作和發展能力的人、廉租房發給有購買限價房能力的人,造成資源浪費。例如,美國政府在向退休人員提供以房養老長壽風險抵押之前,要對申請者進行終生信用調查,這不僅控制了公共服務資源,更促進了居民的信用理念。

社保卡是社會建設和公共服務的龍鼻子。縱觀發達國家的經驗,服務管理一體化的社會建設的龍頭是覆蓋全民一生的社會保障服務,龍鼻子是社會保障卡(以下簡稱“社保卡”)。社保卡與身份証一樣屬於証明公民身份的法律事實,但社保卡還具有保障功能和官民互動性,因此可以記錄終生、及時更新信息,是一份居民信息的活檔案。伴隨電子政務的發展,隻要改革部門決策、預算和執行的作坊式行政作風,社保卡即可以取代身份証和戶口,實現公共服務和社會管理一卡通。根據《社會保險法》完善公民社會保障權益記錄,在此基礎上建設居民檔案,即社保卡和銀行征信的對接﹔建設居民征信管理體系,對福利申請者實施個人收入和資產狀況調查﹔建設居民信息統計中心,與公安、民政、人口、生育、統計、財政、稅務、人力資源、社會保障,以及用人單位和社區服務等相關部門建立信息共享和密鑰管理制度,由此形成時點人口統計與質量分析的平台﹔徹底結束公共服務多龍治水和社會建設信息孤島的落后狀態。

國家社會保障總局是服務政府的補丁。在國家稅費征收總局、工商公安總局之后,建設社會保障總局(如加拿大公共服務總局、比利時信息銀行、澳大利亞中央連接機構等)是服務政府建設的必然趨勢,是官僚政府向服務政府轉變的標志之一。第一,具有公民信息管理的權威性,依法統一信息共享系統和建立密鑰制度保護公民信息安全,具有國家第二安全部的作用﹔第二,整合公共服務系統,擺脫部門利益和地方割據的限制,直接隸屬行政第一把手,強化政府的公共服務和社會建設職能。可見,沒有這個補丁的政府永遠長不出服務政府的面孔。

國家社會保障總局並非傳統的官僚機構,必須體現信息時代的國家行政新形態,強化其三大功能。第一,公共服務派送功能,在居民信息向上集中的基礎上,做到服務向下派送,直至社區、單位和家庭。第二,待遇調整功能,建立社會保障和基本公共服務的待遇調整機制。第三,生產和維護功能,組織各類專業機構共同生產公共服務和維護統一的、安全的信息系統。

總之,社保卡的替代性和包容性很強,是《報告》提出的“創新行政管理方式,提高政府公信力和執行力”的必由之路。

參考文獻

[1] 清華大學公共管理學院就業與社保研究中心.《H省直機關公務員激勵因素調研報告》[R](國家自然科學基金重點項目“中國政府部門的結構與運作研究”(項目編號:70833002)的階段性成果), 2012.

[2] 鄭小瓊.專家勾畫反腐敗法藍圖 制度缺失催生反腐無用論[EB/OL]. (2011-01-13)[2012-11-15]. http://news.xinhuanet.com/politics/2011-01/13/c_12975682.htm

[3] [澳]歐文 E 休斯. 公共管理導論[M]. 第二版. 北京:中國人民大學出版社, 2002.

[4] 楊燕綏. 社會保險經辦機構能力建設[M]. 北京:中國勞動和社會保障出版社, 2010.

[5] E. S. Savas. Privatizing the Public Sector: How to shrink Government[M]. Chatham, NJ: Chatham House, 1982.

[6] Herman Leonard. A Short Note on Public Sector Strategy-Building[R], Harvard University, 2002 May.

來源:行政管理改革供稿

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間