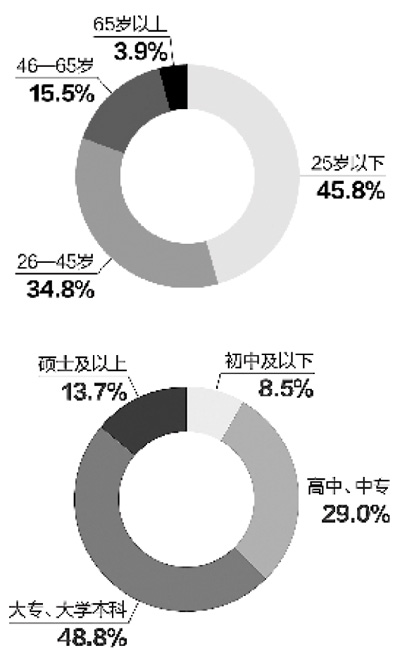

圖一

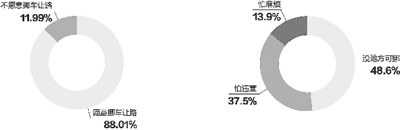

圖二

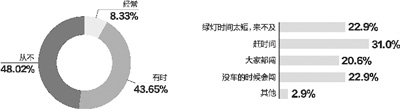

圖三

圖四

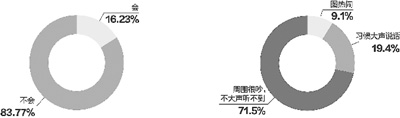

圖五

圖六

圖七

新年伊始,本報記者開展了一次關於社會公德狀況的抽樣調查。調查由本報記者當街發放並回收調查問卷和網絡調查兩種方式組成。通過這次調查,我們得到一些很有價值的數據,可以從一個側面了解到目前我國社會公德的狀況和水平。

我們通過本報法人微博進行了題為“你認為自己周圍最大的社會公德問題是什麼”的在線調查。調查引發極大關注,48小時內轉發6000條,評論近1600條。參與投票6285人。

本次面對面調查共發放調查問卷3500份,回收有效問卷2993份。選取了北京、沈陽、福州、深圳、太原、鄭州、貴陽、蘭州等8個城市,問卷在火車站、大型居民區、寫字樓、學校等人口密集的場所發放,以確保能涵蓋流動人口和非流動人口。調查對象的年齡、文化程度如圖一:

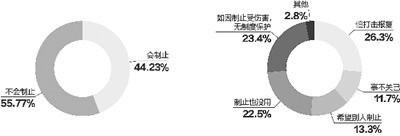

1 路遇急救車等,您願否挪車讓路?很多車不讓路,原因是什麼?(圖二)

這一項調查說明,路遇急救車,大多數人是有讓路意願的。之所以在現實選擇中很多人沒有讓,以至於出現了多起“救護車被堵在路上導致病人死亡”的事件,是受客觀條件上的限制。比如道路擁堵不堪,“沒地方可挪”。還有交通法規對急救等行為沒有豁免規定,使很多人“怕違章”等。路遇急救車讓不讓,表面上是個社會公德問題,但完全解決它,還需要從相關法律規范入手,僅靠呼吁是不夠的。

2 步行過馬路,您會闖紅燈嗎?如果會闖,原因有哪些(多選)?(圖三)

“‘中國式’過馬路,與其歸咎於行人不守法、管理部門執法不嚴,不如說立法出了問題。隻從機動車通行便利的角度分配路權,路口過寬、行人等候時間過久等,這些都導致了紅燈禁止的規定無法有效施行。而對路權的分配、路口通行標准等,本應在立法中做出規范。”中國政法大學研究生院副院長解志勇教授認為,“中國式”過馬路的原因不在於執法不嚴,而是在立法上就埋下了不利執法的種子。

3 您會在公共場所大聲喧嘩嗎?如果會喧嘩,原因是什麼?(圖四)

選擇“周圍很吵,不大聲會聽不到彼此講話”的佔71.5%。由此可見,很多人在公共場所喧嘩是迫不得已的,由於別人的嗓門大,導致了必須同樣大聲音才能保証自己的聲音能夠被同伴聽到。

遇到不文明行為,由於很多人不會上前制止,客觀上縱容了這種現象的擴大和蔓延。最后,在連鎖效應的作用下,就導致了整個公共場所亂哄哄的局面。

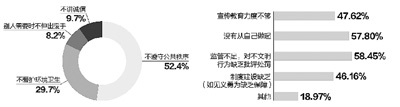

4 遇到不文明行為您會上前制止嗎?如果不制止,原因是什麼?(圖五)

選擇“怕打擊報復”的佔26.3%,選擇“如果因制止受到傷害,沒有制度保護”的佔23.4%,這兩項相加佔到了一半。這樣的結果令人深思。當制止不文明行為的成本大到我們無法承受時,正義感自然就會被逼到角落。

“通過制定見義勇為獎勵法規,完善保護機制,保護、鼓勵人們見義勇為,將能發揮積極作用。”解志勇教授表示。

5 您認為最大的社會公德問題是什麼?造成公德不理想的原因是(多選)?(圖六)

認為最大公德問題是“不遵守公共秩序”的人數,是選擇“別人需要時不伸出援手”人數的近8倍,這間接說明了現階段我們對樂於助人等倡導性公德問題的關注要遠低於對公共秩序等底線性公德問題的關注。在跟帖評論中,官員道德,尤其是違規使用特殊牌照車輛等的評論較為集中,且言辭激烈。這反映了社會對公權濫用的深惡痛絕,也表明公權力機關及其工作人員能否自律對社會公德有極大影響。

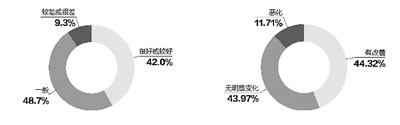

6 您認為您周圍的公德狀況如何?您認為近些年社會公德狀況有何變化?(圖七)

與輿論熱炒的“世風日下”狀況不同,調查結果顯示僅有11.71%的人認為社會公德狀況在惡化。而“造成社會公德狀況不理想的原因是什麼”和“您認為自己能為改善公德狀況做些什麼”這兩項調查則顯示,促進社會公德狀況進一步改善,過半人數認同每個人應從我做起、近一半的人則認為應加大宣傳和完善獎懲制度,三者缺一不可。

本次面對面問卷調查由本報記者程晨、方瑩馨、方敏、楊文明、何勇、鐘自煒、呂紹剛、冀業、周亞軍、曲昌榮、汪志球、曹樹林等當街發放並回收問卷。調查數據由本報記者程晨、方瑩馨、方敏、楊文明錄入並分析。

制圖:蔡華偉

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間