踏波逐浪高(中国故事)【3】

——来自浙江舟山群岛新区的创业故事

在这里描绘梦想

“舟山群岛·东极”号,通体白色的客轮,在波涛汹涌的海面上,行驶了两个多小时,进入海天湛蓝的梦幻之境。

东极岛,湛蓝的梦幻之境。人民日报记者袁亚平摄

普陀区东极镇所在的庙子湖岛。从东极镇政府办公楼下来,石阶一级级往下坠,坠到一个拐口,走几步,狭窄的出口,便是一条石板路,一块石头紧咬一块石头。左右两边房子密集,连成整排,多为石头墙面,两层楼为主,间有三层楼。地面中间,相距不远,就有一方装饰石板,黄色的图案,对虾,螃蟹,鲳鱼,章鱼,扇贝……这一路踏着虾蟹鱼贝而前行,虾兵蟹将在脚下簇拥,俨然到了龙王宫。

这条街地势由上而下,人走下来时,有倒斜之感。难怪,当地人称此路为“倒陡街”。

“倒陡街”是庙子湖岛人口最集中、最热闹的一条路,大多数居民都沿街而居。走在我前面引路的,是东极镇文化站的梁银娣。

身材单薄,头发往后一绾,随意一扎。青绿色的圆领衫,石磨蓝的牛仔裤,白色的坡跟凉鞋。简简单单,朴朴素素,梁银娣就这样出现在我的眼前。梁银娣在青浜岛土生土长,她是渔民画家,又是渔民画的组织者。

舟山海潮渔民画开发有限公司。人民日报记者袁亚平摄

踏上台阶,抬头见一木质横匾,“东极渔民画展厅”。

这个展厅,约一百平方米,分为六个展块,上下两排或三排,密密匝匝地挂满了画作。站在这里是什么感觉?每一口呼吸都是彩色的!

临窗一排画桌,摆满了各式各样的颜料瓶。我挨近一看,美容霜的空瓶,青春宝的空瓶,止痒胶囊的空瓶,杂七杂八的空瓶,都被用来装了颜料。渔民画的草根性、群众性,顿时从一个个瓶盖上蹦跳出来。

梁银娣熟悉这里的每一张画,一一向我介绍。

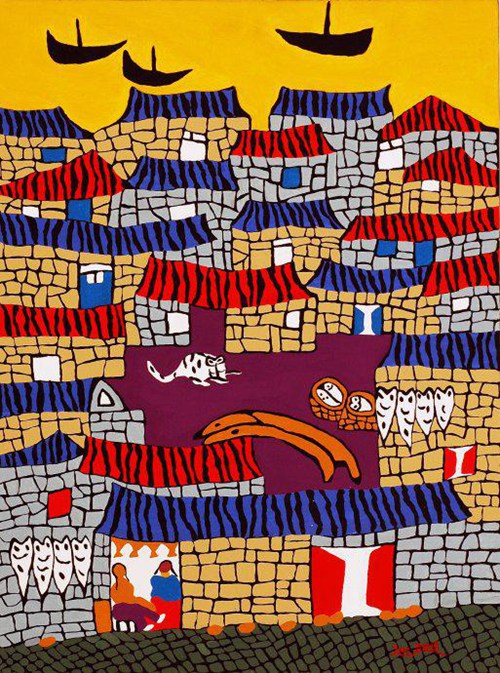

梁银娣作品《东极岛》

从2002年7月至今,东极文化站陆续培养渔民画作者一百余人,其中重点作者十五名,参加全国、省、市各项展览八十五次;有一百五十余件作品赴德国、法国、意大利、日本等国家展销或被收藏,《夜罾》《东极岛》《穿龙裤的菩萨》《老渔夫》《笼捕》等一百四十五件作品在全国、省、市获奖,四十二件作品被国家、省、市博物馆永久收藏。截至目前,东极已有近两千件作品成功走向市场,其中二百余件作品成为海岛对外交流的“友好使者”,受到各界人士的喜爱和好评。

梁银娣作品《海上拔河赛》

我站在梁银娣的身边,看着她作画。

梁银娣右手执着一管毛笔,左手拿着一个纸杯,纸杯里是颜料。

东极镇文化站、副研究馆员梁银娣在作画。人民日报记者袁亚平摄

一张红黄为主调的画稿,平铺在方桌上。红色塑料桶搁在椅子上,顺手就洗笔。

这画稿上,表现农历过年前做团子的场景,磨粉的,搓团的,包馅的,蒸团子的。

“这两天都在赶这件作品,人物不够多,我加六个人物。画稿要放大到三米,文化礼堂外墙上用。”梁银娣用墨线勾勒了人物,线条流畅。

梁银娣洗了笔,再拿一个纸杯,伸笔蘸了一下,在画稿写上棕黄的“福”字。

“最后的颜色,一下子想不出来。”梁银娣自语道。她拿了绿色颜料的纸杯,放下,又拿天蓝色颜料的纸杯,又放下。

梁银娣把画稿搁在墙角,退后,蹲下,看效果。点点头,心中有数了,把画稿拿到画桌上,继续改。

“画画要安静下来,不安静下来画不好。”接受大型创作任务很多,有时四五人赶作品,一稿一稿地画,一夜画到天亮。

梁银娣总算画好了,洗了笔,与我谈。

1989年8月,普陀区文化馆来了老师,招收学员,培训渔民画创作。当时有十六个女孩出来学习,也不顾及什么,就是拿着笔乱描乱画。

我小时候,用蜡笔涂过,对画画有兴趣。这次学水粉画,画了一张《虾岛》,就是渔村里晒虾,满地是红的,屋顶也是红的。辅导老师说:“有一点突破。”一被鼓励,我更有兴趣了。

后来,有的女孩到外地去了,有的出嫁了,就只剩我一个还在画渔民画。

直到2002年7月,普陀区文化馆老师到东极,开展渔民画培训。那次培训班,一群新学画画的渔家姐妹,三十六人,到邻居家借桌椅,坐得满满的。

从7月16日开始,连续四十天,一天没间断,每天在画室里。

有的人是第一次拿画笔,老师手把手地教。

画岛,画船,画海,画自己熟悉的生活。

参加培训班的这些渔姑渔嫂,都是土生土长的东极人,对小岛充满了感情,渔民捕鱼捉虾、渔嫂织网补网、晒淡菜等等这些日常生活细节,都给予了我们创作灵感。渔嫂们描绘的每一幅画里,都倾注着个人情感。

就在这年9月,四十一件作品,由普陀区一家文化公司代理,参加法国斯特拉斯堡欧洲博览会进行展销,有七八件被老外购买了,文化公司返回一些利润。

大家第一次分到钱,有的六百元,有的七百元,高兴极了!渔嫂的画也徝钱了!

|  |

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量