關於第九屆全國道德模范候選人的公示

|

|

341 姜能山 |

|

|

342 祝雪蘭 |

|

|

343 袁守根 |

|

|

344 錢 忠 |

|

|

345 徐建友 |

|

|

346 徐海俠 |

|

|

347 徐淙祥 |

|

|

348 郭麗英 |

|

|

349 郭 旗 |

|

|

350 黃 旭 |

|

|

351 梁海磊 |

|

|

352 董鴻儒 |

|

|

353 蔣洪波 |

(上接第十七版)

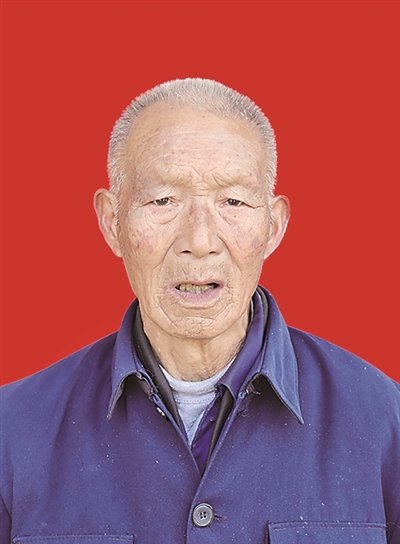

341 姜能山

姜能山,男,漢族,1938年12月生,中共黨員,湖北省黃岡市紅安縣七裡坪鎮熊家咀村村民。

姜能山六十多年如一日,堅守信念,踐行諾言,義務守護紅軍烈士墓,為無名烈士尋找親人,宣傳宣講英雄烈士事跡,被譽為“英烈守護人”。

湖北省紅安縣是鄂豫皖革命根據地的搖籃,七裡坪鎮是紅四方面軍誕生地。1930年,在鞏固鄂豫皖革命根據地的武裝斗爭中,73名紅軍戰士在此犧牲,安葬在熊家咀村姜家崗灣荒坡上。作為紅軍后代,姜能山從小聽著紅軍故事長大,心懷對英雄的崇敬之情。1958年,姜能山和村民程於美一起到墓地植樹,他對同伴說:“我們一定要盡自己所能把這些烈士墓守住!有朝一日,他們的后人找到他們,也有個祭拜的地方。”在栽下14棵柏樹后,他默默立下“為烈士義務守墓、尋找親人”的錚錚誓言。自此,20歲的他便承擔起看護烈士墓的重任。為了保住墓地,他肩挑背扛,運來黃土,將53人合葬墓和20座個人墓都修葺好。2008年大年三十,大雪紛飛,路上積雪深達30多厘米,姜能山堅持到紅軍烈士墓祭拜,途中不小心滾到山溝裡被大雪淹沒,兒子找到他時,他已經被凍僵了,好不容易才被搶救過來。

幫助73名烈士找到親人是姜能山不變的初衷,多年來他始終竭盡所能尋找烈士們的親人。1994年,找到了烈士高德福的后人﹔2012年,找到了烈士黃民進的兒子。烈士后人拿錢感謝姜能山這麼多年幫忙守墓。姜能山婉言謝絕,說:“這是做人的本分,是我應該做的……”

為了宣傳弘揚英雄事跡,姜能山四處搜尋與烈士有關的戰役和事跡資料,當起了義務紅色宣講員。他說:“現在國家政策好了,大家的生活也好了,隻要我活一天,我就要守護好英烈的家,讓更多的人知道英雄的事跡!”

姜能山榮獲湖北省道德模范稱號,榮登“中國好人榜”。

342 祝雪蘭

祝雪蘭,女,瑤族,1971年11月生,中共黨員,廣西壯族自治區梧州市蒼梧縣六堡鎮山坪村黨支部書記、村委會主任。

祝雪蘭帶領村民不斷壯大六堡茶產業,走出一條集生產美、生活美、生態美的鄉村發展新路子,兌現了她帶富一方、傳承手藝、發展產業的鄭重承諾。

2008年秋,她當選山坪村黨支部書記,承諾帶領鄉親們脫貧致富。面對山坪村“山比田地多,地無三尺平”的現實,她做的第一件事就是修好通向大山外的路,實現“茶香不怕山路彎”。她捐出自家1畝多平整土地和6.2萬元征地補償款,建起山坪村公共服務中心。2016年,山坪村實現整村脫貧。

2015年,祝雪蘭成立六堡茶專業合作社,她向村民公開承諾,在茶葉價格下跌的時候,也決不降低價格收購,贏得村民們的信任與好評。她說服家人,開辦“茶園講堂”,向村民免費傳授制茶技藝,培養出80多名專業制茶師,近千名從業者傳承了六堡茶制作技藝。她幫助外出務工村民回鄉發展茶產業,全村種植茶園面積3700多畝,村民年人均收入從2017年的7000元提高到2024年的2.6萬元。

祝雪蘭深入茶業發達地區,咨詢茶學專家學者,學習打造茶葉產業鏈。她與村民並肩作戰,建設六堡茶展館,創建“山坪瑤家六堡”品牌,組建瑤族文化文藝隊,探索“茶品牌+瑤文化+鄉村旅游”發展模式,推動六堡茶文化在傳承中創新發展。在她的帶領下,山坪村還輻射帶動了周邊村鎮大規模種植六堡茶,全縣茶園總面積達到20.5萬畝,綜合產值高達81.5億元。

祝雪蘭榮獲全國脫貧攻堅先進個人、全國三八紅旗手、全國民族團結進步模范個人、全國優秀黨務工作者等稱號。

343 袁守根

袁守根,男,漢族,1941年7月生,中共黨員,江西省贛州市信豐縣臍橙產業協會顧問。

50多年來,袁守根一直把“推廣臍橙,讓果農致富”當作自己的頭等大事。他攻克了一個個難題,為贛南果業大開發總結出了一整套技術規程和操作經驗。

袁守根大學畢業后,遠離家鄉,來到贛南。1970年冬,他了解到有一個臍橙新品種品質很好,便從外地精心挑選了200株臍橙苗種在了宿舍后一個小山頭上。他在臍橙樹旁搭起棚子,建了個“氣象哨”,細心地為每株苗編號,沒日沒夜地觀察。飯點時,他會捧著碗,蹲在那裡邊吃飯邊看著它們。到了第三年,200株苗存活並有156株成功挂果。1977年,贛南臍橙在香港賣出每公斤36港元的“天價”,國家順勢在贛南建立了3個外貿臍橙基地,贛南臍橙產業破土而出。

幾十年間,袁守根的腳步踏遍了信豐縣每一個村組、每座山頭、每片果園,但回家鄉的次數卻屈指可數。對此,袁守根愧疚不已:自己或許是一個稱職的技術員,卻不是一個稱職的兒子。

2001年,袁守根退休了,依然忙著為果農實地指導、遠程授課。隻要涉及臍橙,袁守根都來者不拒,有問必答,毫無保留地傳技術、出點子。至今,袁守根沒有自己的一片果園,為的就是把更多的時間和精力服務鄉親。2013年,柑橘黃龍病暴發,袁守根經過反復研究,果斷提出“種無毒苗木、消滅木虱、挖除病樹”三大防控措施,幫助果農渡過了難關、堅定了信心。

袁守根榮獲全國脫貧攻堅先進個人、全國優秀共產黨員、全國最美科技工作者、江西省道德模范等稱號,榮登“中國好人榜”。

344 錢 忠

錢忠,男,漢族,1968年6月生,中共黨員,國網上海市電力公司嘉定供電公司輸電(配電)帶電作業班班長。

錢忠竭盡所能鑽研帶電作業的技能,努力踐行“讓亮起來的燈不滅”的錚錚誓言。

錢忠深耕一線三十八載,身貼萬伏高壓“主刀”線路進行“微創手術”,累計近萬次“上線”,確保電網運行正常。為確保在第一時間能夠接到任務,他的手機常年24小時待命。台風救災他曾連續36個小時沒合眼,暴雨搶險他在沒膝的積水中一干就是21個小時。

在創新創造的時代浪潮中,錢忠以“勞模創新工作室”為平台,開展11項科技攻關,研發的“應急電源車用多功能快速電纜接入裝置”“配網不停電作業工器具”等新設備獲得國家專利39項﹔在關鍵崗位的人才培養上,他言傳身教,培養出31名徒弟,帶領的班組始終保持著“零安全事故、零違章記錄”,踐行“工人也能創新,一線也能發明”的忠誠擔當。

身為國家電網上海電力(嘉定)明燈共產黨員服務隊隊長,在工作之余,錢忠堅持參與各類志願服務,帶領服務隊獲評第八批全國學雷鋒活動示范點。精心策劃“電力知識進社區、進校園”活動,10年間走進40余所中小學校、30余個村居社區,宣傳安全用電和綠色節能知識,義務開展用電隱患排查,上門服務近千次,幫扶老人百余人次﹔在區殘聯的支持下,定期開展電力需求代辦等志願服務,解決殘障用戶電力疑難200余次﹔帶領團隊主動請纓趕赴杭州全程參與亞殘運會保電任務,銘記“情暖百姓群眾,架好電力連心橋”的誓言。

錢忠榮獲全國技術能手等稱號,被授予全國五一勞動獎章,榮登“中國好人榜”。

345 徐建友

徐建友,男,漢族,1973年7月生,中共黨員,吉林省白山市林源春生態科技股份有限公司董事長。

他堅持為種植戶謀生計,事事為員工著想,為貧困戶謀幸福,用朴實無華的行動踐行誠實守信。

2002年,徐建友做起藥材生意,面對市場價格的大幅漲跌,他始終信守承諾。2004年春季,徐建友與種植戶達成口頭協議,以每斤15元的價格收購五味子。當年秋天,五味子的市場價滑落到每斤5元,如果按當初協議價收購,徐建友要損失100多萬元,鄉親們體諒他的難處,但他堅持以當初協議價收購,寧可自己吃虧,也不讓種植戶受損。2008年,徐建友與收購商達成協議,以每斤80元的價格銷售五味子,到交貨的時候,五味子的市場價格已經暴漲到每斤280元。面對巨額利潤,徐建友不為所動,堅持按當初的協議價出售。

2015年公司擴建,徐建友向銀行貸款1000萬元,還款期將至,但所需資金還有300多萬元缺口。如果緩發員工工資,就能解決眼下的難題,但徐建友說,“公司再難也不能犧牲員工個人利益”。他頂著巨大壓力,如期為員工發放了工資。員工們得知企業的難處后眾籌了80多萬元,曾經受過徐建友幫助的收購商也主動送來了200萬元,解了燃眉之急。過去種下誠信的種子,如今結出誠信的果實。

徐建友還致力於社會公益事業,為村鎮修建水泥路、安裝路燈,為困難家庭和學生捐款捐物。為了幫助更多人增收致富,徐建友耐心給村民講解政策,教他們種植技術,幫助7個貧困村400余人脫貧致富。

徐建友榮獲全國“誠信之星”、吉林省道德模范稱號,榮登“中國好人榜”。

346 徐海俠

徐海俠,女,漢族,1974年5月生,中共黨員,寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區殘疾人綜合服務中心理事長。

徐海俠身殘志堅、無畏風雨,堅持誠信立身、誠信創業、回饋社會,從一間小理發店做起,經營虧損后,用3年打拼還清30余萬元欠款。她把42名托養的殘疾孩子當成自己的孩子,帶動600余名婦女、殘疾人、大學生就業。

徐海俠的左腿因一次意外受傷,被診斷為骨髓炎,先后進行4次大手術,最終隻能截肢。她拄著雙拐,用母親湊的幾千塊錢蓋了兩間鐵皮房,干起了美容美發。靠著經營理發店攢下的積蓄,她又貸款30余萬元擴大經營,然而因經營不善,貸款無法按期償還。“欠下的錢一定要還上,大不了從頭再來。”徐海俠再次振作起來,又是一番辛苦打拼,總算還清了全部欠款。

想著自己創業的艱辛歷程,徐海俠許下“要幫殘疾人兄弟姐妹創造夢想”的諾言。徐海俠創辦“愛心同行洗車行”,聘用員工中殘疾人超過80%,以個人成長經歷鼓勵殘疾人擺脫“等、靠、要”的思想。她籌集資金200余萬元,成立了佔地1200平方米的紅寺堡區創業(電商)孵化園,引進電商平台、殘疾人企業、勞務輸出公司等機構,為殘疾人就業創業助力圓夢。如今已入駐孵化60余家企業,帶動643人就業。

2020年12月,一把寄托著組織信任和關愛的“鑰匙”交到了徐海俠手中。作為新開辦的殘疾人托養中心負責人,她把托養的殘疾孩子當成自己的孩子,把政府托付到手上的資金精打細算,全部用在孩子身上。她把培養在托殘疾人自食其力放在心上,憑借自身積累的良好信譽,承攬合作代加工等業務,在托殘疾人每人每月可獲得520元左右的收入。

徐海俠榮獲全國殘疾人工作先進個人、全國三八紅旗手等稱號,榮登“中國好人榜”。

347 徐淙祥

徐淙祥,男,漢族,1953年6月生,中共黨員,安徽省阜陽市太和縣國家農業科技創新基地黨支部書記。

徐淙祥與土地結緣、與糧食為伴,潛心研發推廣農業新技術、新成果,幫助廣大農民增產增收。

20世紀70年代初,徐淙祥高中畢業返鄉,看到小麥產量低,他立下誓言,要用科技讓鄉親們多打糧。為踐行諾言,小麥高產試驗時,無論刮風下雨,還是嚴寒酷暑,他起早摸黑蹲在田裡觀察記錄麥苗長勢。功夫不負有心人,1973年,他研制出高效土化肥和土農藥,讓自留地小麥增產40%。1983年,他考取鄉農民技術員,與科研單位合作完成栽培試驗。1994年,他研究出小麥綠色高效生產20項關鍵技術,編成60條“種糧寶典”諺語,幫助鄉親們大幅增產增收。2000年以來,他種植的1230畝現代農業示范田裡,小麥、玉米、大豆最高畝產量屢創安徽新高,他被譽為安徽“麥王”“玉米狀元”“大豆狀元”。為帶動更多鄉親增收,2010年,徐淙祥牽頭成立現代農業種植專業合作社,開展綠色生態優質高產種植,幫助2000多戶貧困戶、上萬名農民脫貧致富。多年來,徐淙祥累計研發推廣農業新技術、新成果100余項,出色完成國家糧食豐產科技工程等數十項農業科技攻關協作項目。

2022年,徐淙祥種植的小麥總產、單產、品質再創新高,他懷著激動心情給習近平總書記寫信,報告豐收喜訊和10多年來取得的科技成果。2022年6月27日,習近平總書記回信,勉勵他帶動廣大小農戶多種糧、種好糧。2022年9月,徐淙祥遵循習近平總書記重要回信精神,積極籌建“太和縣種糧大戶協會”並擔任會長,協會的建立給種糧大戶提供了一個相互交流規模種植、科學種植的平台,目前已發展會員625名,涉及土地約20萬畝。

徐淙祥不僅自己種糧,還帶動兒孫一起種糧。祖孫三代共踐科技助農諾言、共助鄉村振興。

徐淙祥榮獲全國勞動模范、安徽省道德模范等稱號,榮登“中國好人榜”。

348 郭麗英

郭麗英,女,漢族,1955年8月生,廣東省深圳市鳳凰涅槃藝術團團長。

郭麗英是一名乳腺癌晚期康復者,她用堅韌和執著,完成與首屆全國道德模范叢飛的約定,建立起癌症病友藝術團,與團員們用歌曲、舞蹈等藝術形式,演繹與病魔抗爭的經歷,謳歌生命,感染他人。

2001年,郭麗英被確診乳腺癌晚期,當時醫生預判其生存期不足一年時間。郭麗英積極配合治療,在與病魔抗爭的過程中,她體會到信心、支持和關愛對重病患者的巨大支持作用。2006年1月,郭麗英與叢飛一起到北京參加全國首屆癌症康復者文藝匯演。返程時,兩人相約組建一個癌症病友藝術團。不久后,叢飛因病去世。郭麗英決心堅守兩人的約定,把癌症病友藝術團辦起來。

經過6年的不懈努力,藝術團正式注冊成立,郭麗英給藝術團起名“鳳凰涅槃”。成立之初,沒有起步經費、沒有演出器材、沒有固定排練場所,郭麗英自己補貼資金,把家作為物料倉庫,組織排練和演出。她的丈夫劉秀夫曾是一名醫生,后來主動承擔了藝術團的策劃、撰稿、資料管理等工作,還挑起日常保健醫生的擔子,為藝術團大型公益活動服務。藝術團作為病友團員的大后方,在生活及治療過程中,給了團員們有力的支持。

“鳳凰涅槃”藝術團珍惜生命、熱愛生活的理念和奉獻社會的善舉,不斷吸引志同道合的病友加入。郭麗英和200多名團友把自己與命運抗爭的經歷融入表演中,創作並表演了歌曲《愛在心裡》、詩歌朗誦《英雄之歌》等節目,開展公益演出400余場。2024年,藝術團舉辦《生命之歌》大型公益專場演出,現場有近1300人觀看,線上觀看超30萬人次。

郭麗英榮獲廣東省道德模范稱號,榮登“中國好人榜”。

349 郭 旗

郭旗,女,漢族,1988年3月生,遼寧省蓋州市眾力佳合多寶魚養殖專業合作社法定代表人、經理。

年僅23歲的郭旗勇敢承擔公公欠下的千萬元債務,從零起步、從無到有,用7年時間還清欠款。她秉承“誠信是立業之基”的經營理念,帶領鄉親們共同致富。

2011年,郭旗與同鄉青年郝赫喜結連理。結婚后不久,公公告訴他們,家裡經營的海參育苗場常年虧損、已資不抵債,並拿出一沓總計逾2000萬元的欠款單。郭旗決定與丈夫一起扛下巨債。她辭掉工作,與丈夫一頭扎進了育苗場宿舍。她賣掉了賠錢的海參,用僅有的20萬元買回1萬斤多寶魚,從零起步、重新創業。喂魚、刷池子、洗料……她白天跑市場、找銷路,晚上上網研究資料。從一竅不通到熟能生巧,從沒有客戶到成為行業翹楚,郭旗最終用了7年時間還清了欠款。

郭旗堅信,誠信不僅是做人之本,更是立業之基。郭旗養殖多寶魚,承諾從育苗到養殖全過程堅決不使用抗生素。她配套建立了食品安全檢測實驗室,讓產品在上市之前經過標准檢驗。鮮魚價格市場波動很大,有時訂貨時一個價格,隔天就另一個價格。遇到這種情況,郭旗從未向訂購方提出漲價要求,她寧可自己受到損失,也不讓對方吃虧。

在郭旗養殖多寶魚取得業績后,同村人紛紛上門向她請教養殖技術。郭旗從不拒絕,免費傳授技藝,還幫助養殖戶進苗、進料、銷售成品多寶魚。2020年,很多鄉親的魚賣不出去,大家找到郭旗,拜托她幫忙銷售。郭旗利用自家企業的好口碑與某大型超市合作,順利解決了當地養殖戶的產品滯銷問題。

郭旗榮獲全國道德模范提名獎、遼寧省道德模范稱號,榮登“中國好人榜”。

350 黃 旭

黃旭,男,漢族,1984年4月生,中共黨員,國網天津城東供電公司運維檢修部配電運維一班副班長。

黃旭扎根在不停電作業現場,沖鋒在急難保電任務前線,保障城市燈火通明,用自己的堅守點亮千家萬戶,用實際行動踐行著電力人的承諾。

2008年碩士畢業后,黃旭主動選擇到最艱苦、最危險的一線班組工作。黃旭記得剛入職時師父對他說的話,“咱電力公司主要工作就是保供電,就是要讓用戶不停電、讓百姓用好電。”那時,他就在心裡篤定:作為電力人,我必定全力以赴!10余年的時間裡,他帶領團隊完成了4280余次帶電作業。

黃旭完成了天津市薊州區10項配網線路山區絕緣化改造任務,累計改造線路52.05公裡,保障大山裡2300戶居民安全可靠用電。他扎根配電運檢工作15年,帶領團隊建成國內首個10千伏“雪花網”示范工程。他還帶領團隊研發了10千伏開關櫃便攜式操作手柄等50余項創新成果,6項科技成果認定為“國際先進”水平,獲得了9項發明專利和40項實用新型專利授權,累計為企業創造經濟效益高達6900萬元。

2021年7月,河南遭遇特大暴雨,當救災的集結號角吹響,黃旭第一時間帶領團隊13小時星夜兼程抵達鄭州。他們沖進齊腰深的積水中排查、搶險,連續奮戰30多個小時,完成了金水區4條10千伏線路主要干線復電和10千伏箱式變電站搶修。2023年7月,成都舉辦第三十一屆世界大學生夏季運動會,黃旭再一次帶領團隊奔赴電力保障一線。多年來,他先后帶隊完成達沃斯論壇等重特大保電任務上百次。

黃旭榮獲全國勞動模范、天津市道德模范、天津市優秀共產黨員等稱號,被授予全國五一勞動獎章。

351 梁海磊

梁海磊,男,漢族,1959年10月生,中共黨員,河南省南陽市宛城區百姓宣講團團長。

梁海磊牢記父親的囑托,踐行“躬耕基層,為黨發聲,宣講百姓,守信一生”的承諾,不論嚴寒酷暑,堅持在基層宣講第一線,被稱為“全天候的百姓宣講員”。

1983年,在山區中學任教的梁海磊作了“五講四美三熱愛”專題報告,從此便開啟長達40年的基層宣講生涯。1989年,他主動請纓任地委講師團“編外宣講員”。從“影前十分鐘”微宣講到“黨的創新理論在基層”專題宣講,從幾十人的農家小院到千余人的報告廳,梁海磊一直都是准時准點宣講。2021年4月,他血壓升高不退,仍然連夜趕路數百公裡到洛陽、三門峽等地宣講﹔2022年“學雷鋒日”,他在學校、社區連作5場報告。40年來,累計宣講5000余場,線上宣講超3000小時,撰寫講稿、筆記4000多萬字,制作課件近500個。

梁海磊的父親參加過解放戰爭,轉業后在鄉鎮廣播站工作。父親囑托他講黨課是咱的看家本領,不僅自己講,還要帶著更多人來講。2010年,他挑選7名宣傳人員組成“草根宣講團”下鄉宣講。黨的十八大后,他以“五老”為主體組建“百姓宣講團”,到社區、機關、學校等開展宣講。

梁海磊堅持扎根基層,服務群眾,針對不同需求、不同聽眾,設計不同宣講內容。他兼任20多個中小學校的“特聘校長”、校外輔導員,並為企業量身定制專題黨課。抗擊新冠肺炎疫情期間,他線上講“微黨課”250多場,發放“海磊講黨課”光盤300多張。他積極推動基層宣講陣地建設,打造“老百姓的三室一廳”、“學習強國”主題公園和“城市黨群會客廳”等22個固定宣講陣地。

梁海磊榮獲全國基層理論宣講先進個人、河南省優秀共產黨員、河南省道德模范等稱號,榮登“中國好人榜”。

352 董鴻儒

董鴻儒,男,漢族,1939年6月生,中共黨員,內蒙古自治區烏蘭察布市興和縣蘇木山林場原場長。

他帶領林場職工開拓荒嶺、植樹造林,把昔日荒山禿嶺的蘇木山治理成郁郁蔥蔥、鳥語花香的華北地區最大人工落葉鬆林場。

1958年,董鴻儒來到蘇木山任護林員。半山腰的護林站是一間四面透風的土屋,屋外是滿目貧瘠的山坡﹔山腳下是“多見石頭少見人,石壘房舍四面風”的村庄﹔屋內一盤冰涼的土炕、一個風箱和一口鏽跡斑斑的鐵鍋,就是全部家當。為了能全身心地投入工作,董鴻儒把家搬到了蘇木山上。早年交通不便,生活條件艱苦,但是董鴻儒依然堅守崗位,從未放棄種樹的信念。

為在蘇木山“種下樹、種成樹、種好樹”,造林初期,董鴻儒帶著一名林場工人巡林護林,平均每天往返10多公裡,終於摸清了蘇木山的基本情況。1964年春,他先后去山西和河北學習落葉鬆栽培技術,並帶回籽種開始育苗試驗,試驗成功之后,開始大規模栽種華北落葉鬆。蘇木山山高坡陡,無法使用交通工具和機械,山上的樹都是他帶領林場職工一棵一棵背上去栽種的。

從年輕小伙到霜染雙鬢,董鴻儒把一生獻給了蘇木山。如今的蘇木山,華北落葉鬆人工林面積達到18.6萬畝,天然灌木林9.8萬畝,活立木蓄積量達82.8萬立方米,森林覆蓋率高達78.4%,成為祖國北疆重要的生態屏障,生態價值可達50多億元,不僅是國家4A級旅游景區、國家森林體驗基地、國家健走基地、國家登山訓練基地,還是名副其實的“綠色銀行”“綠色寶庫”。每年夏季,接待來自全國各地的旅游觀光者達數十萬人,山腳下的盧家營村獲批全國鄉村旅游重點村,年均接待游客20多萬人次,帶動周邊村民每戶每年就業增收2萬多元。

董鴻儒榮獲全國勞動模范、內蒙古自治區道德模范等稱號。

353 蔣洪波

蔣洪波,男,漢族,1969年11月生,中共黨員,寧夏回族自治區石嘴山市平羅縣盈豐植保專業合作社理事長。

蔣洪波時刻堅守信、誠、義三個信念,帶領村民走出一條農業高質量發展之路。

2010年,蔣洪波組建了平羅縣唯一以農作物病虫害統防統治為主的合作社,通過與農戶簽訂收購合同,確定最低保護價,為農民脫貧致富探索新路。即使在市場低迷的情況下,蔣洪波堅持選擇履行保價協議收購農戶的作物,獨自承擔債務。他說:“老百姓的錢都是血汗錢,他們這麼相信我,我必須要把合作社辦好。”蔣洪波不斷探索,依托國家惠民惠農政策,結合區位優勢,把合作社辦得越來越好。

蔣洪波深知技術對農民增收的重要性。2017年,他成立農民田間學校向農民傳授種植技術,提高了科學種田水平。他將自己研究的技術成果毫無保留地分享給大家,輻射帶動3000余名農戶發展種植越夏番茄。蔣洪波始終秉承誠信立業、誠信經營的理念。在蔣洪波合作社工作的工人說:“蔣總講誠信,這麼多年我們信任他。”蔣洪波依托盈豐植保專業合作社,開展農業社會化綜合服務,促進了糧食增產、農民增收,畝純收入達5000元,直接或間接帶動農戶達8000余戶,提供就業崗位800余個,真正讓農戶的錢袋子鼓了起來。

蔣洪波誠信興企履行責任的同時,熱衷於公益,用真心回饋社會。他積極組織帶領員工投身志願服務事業,在重要時間節點對困難群眾和老黨員開展慰問,在抗擊新冠肺炎疫情期間,他帶領合作社員工緊急調運6萬斤新鮮蔬菜馳援武漢。2021年7月河南災情發生后,蔣洪波又帶領合作社員工緊急採摘5.8萬斤優質瓜菜馳援。

蔣洪波榮獲全國十佳農民、全國農村創業優秀帶頭人、寧夏回族自治區優秀共產黨員、寧夏回族自治區勞動模范等稱號。

(下轉第十九版)

《 人民日報 》( 2024年12月16日 18 版)

相關新聞:

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量