2015年11月10日19:13 來源:中國記協 手機看新聞 字號

編者按:11月8日晚,“好記者講好故事”特別節目在央視黃金時段播出,那些新聞背后的感人故事仍然令人回味。從今天開始,我們將陸續推出節目中10位一線記者親歷的故事。首先,讓我們一起分享人民日報社國際部記者張建波在非洲採訪的真實感受和深切感悟。

2012年1月,張建波在中國第十三批赴剛果(金)維和部隊營地採訪。

去年夏天,埃博拉如洪水猛獸般,突然襲來。塞拉利昂、利比裡亞、幾內亞先后進入緊急狀態,西非大地,成為一片沒有硝煙的戰場。一輛輛救護車呼嘯而過,西方游客、醫生大批撤離,空氣中彌漫著絕望和恐懼。

那是我在人民日報非洲中心分社工作的第三年,距離任期結束還有100天。得知中國新一批援助物資運抵西非,我立即請纓,沖向疫區!從南非出發,輾轉20個小時,我終於抵達塞拉利昂。下了飛機就開始採訪。因接觸感染者而被隔離的中方醫務人員見到我激動地說:“人民日報記者來看我們,太好了!”在醫院門診採訪時,隻見一名當地男子神色慌張地沖進來,大聲喊:“埃博拉,我感染埃博拉了!”

街邊、碼頭、電信營業廳……我走入緊急狀態下幾乎要癱瘓的當地生活,不知道身邊誰是感染者,誰是下一個倒下的人。為了便於深入採訪當地人,我不管那麼多就鑽進一個又一個小村。我能做的就是以筆和相機為武器,馬不停蹄地戰斗,把疫區的最新情況報出去。8月中旬,人民日報專門開了兩個專欄,講述中國與非洲國家同心抗擊疫情的動人故事。

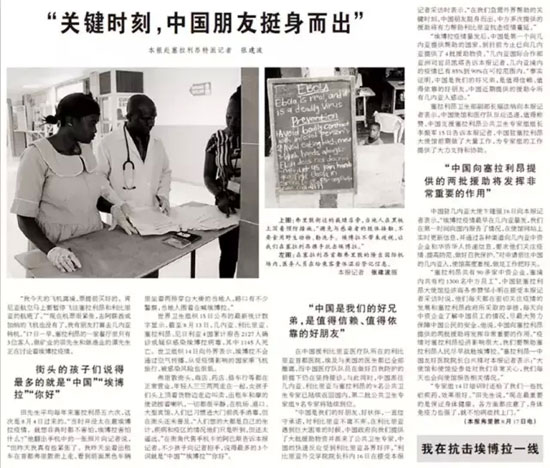

2014年8月18日,人民日報3版“我在抗擊埃博拉一線”欄目刊出張建波採寫的報道《“關鍵時刻,中國朋友挺身而出”》。

中國醫療隊員王煜是一個14歲孩子的父親,他曾接觸塞首都第一例感染者。21天的隔離期剛剛結束,他又扎進了病房,“與死神擦肩不是退縮的理由”,他說:“救人是醫生的天職。”十幾天前,塞拉利昂最著名的醫生不幸死於埃博拉,在金哈曼路醫院,20歲出頭的護士穆蘇一邊為之流淚,一邊毅然穿上了中國援助的防護服,“我的父親不讓我來上班,但是我是一名護士,我要和中國醫生一起戰斗。”

一起戰斗,一起爭取生的希望,一起保衛這片家園。這是抗擊埃博拉的所有人的心聲,也是鼓舞我在疫區奔波的強大動力!算一算,塞拉利昂是我走過的第十八個非洲國家,我在非洲度過了整整1001個日夜。我經歷過戰火洗禮,與瘧疾、黃熱等疾病擦肩而過,可這1001個日夜,我同樣被稱作兄弟、喚作朋友,見証友誼與合作,被奮斗的力量和發展的希望一次次感染!

左上:2014年8月19日,張建波在塞拉利昂首都金哈曼路醫院採訪。其余三張:2014年1月,張建波在馬裡北部採訪。

記得去疫區的時候,捏在手裡的是一張單程機票,沒想到返程成為更大的難題。疫情蔓延,航班縮減,陸路或海路離開疫區希望渺茫,不知何日是歸期。疫區的採訪經歷,讓我被很多國家視為“危險分子”,拒絕入境。不得已,我在國際航線輾轉60個小時,回到北京。我把懷揣了半個多月的結婚戒指遞給未婚妻,她喜極而泣,悄悄地告訴我,父母這些日子裡每天都是一大早起來等新出的報紙,等我的消息。

志合者,不以山海為遠﹔有情者,跨越天涯手牽。

600多年前,鄭和率遠洋船隊四訪東非,古老海上絲綢之路書寫的中非友誼薪火相傳。半個世紀前,一位喀麥隆留學生在人民日報上說,“在喀麥隆,人們一談到獨立,就想到中國,因為中國過去和我們現在的命運一樣。中國就是自由,就是勞動,就是快樂,就是友誼……”半個世紀過去了,69名中國同胞長眠在坦贊鐵路的專家公墓,兩萬四千名中國醫療隊員救治了超過兩億七千萬人次當地患者。

獨行快,眾行遠。我們迎來中國和非洲國家同心共建“一帶一路”的大時代。中非合作論壇都15歲了,結出了豐碩的果實。自2009年起,中國連續6年成為非洲第一大貿易伙伴國。中非2014年貿易額比1960年增加了2000多倍。手牽手,中非永遠做好朋友、好伙伴、好兄弟,真、實、親、誠的故事寫不完,這是風雲激蕩的國際舞台上高高飄揚的旗幟,人類外交史上永不褪色的金字招牌!

回國快1年了,但我經常是三句話不離非洲,被同事、朋友們稱為“小非哥”。

夜深人靜的時侯,我會時常想起非洲,想起在那片熱土上用腳丈量土地、用心記錄友誼的同事們,想起堅守在疫區,以及非洲其他地方的外交官、醫務人員、維和士兵、中資企業員工……他們常說的一句話,不時在我耳邊回響:中國和非洲,永遠做可靠的朋友和真誠的伙伴!

記者簡介

張建波,人民日報社國際部記者。2011年至2014年在人民日報社非洲中心分社工作,駐外期間走訪了18個非洲國家。曾於2014年3月和8月兩次深入埃博拉疫區採訪,被授予“中直機關青年崗位能手”稱號。

本文版權歸中國記協所有,轉發請注明來源。