2015年10月15日14:37 來源:中華全國歸國華僑聯合會 手機看新聞 字號

徐星在野外挖掘化石

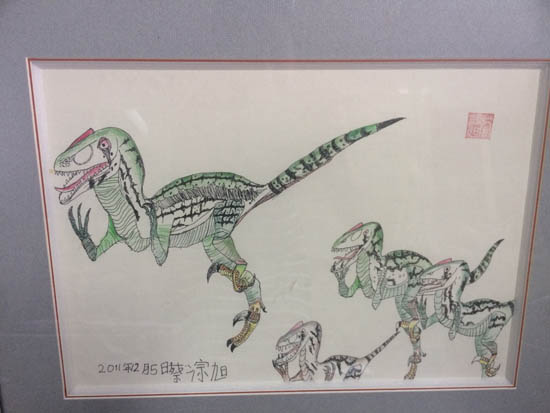

小孩子送給徐星的畫

在找恐龍這件事上,徐星與化石的風格是一致的:找到或是找不到,我就在這裡,不悲不喜。

他們時常不期而遇。28歲發現長羽毛的北票龍時,徐星認定這是自己“一輩子最大的發現”﹔31歲,比始祖鳥還小的“趙氏小盜龍”橫空出世,他想“這可能是我一輩子最最重要的發現了”﹔34歲,他提出四翼恐龍假說,堅信“我不可能再有比這更重要的發現了”。

直到不久前發現長有翼膜翅膀的奇翼龍,這位46歲的古生物學家終於無奈地承認:“這樣的故事每年都在持續。”

在中國科學院古脊椎與古人類研究所的辦公室裡,徐星弓著背坐在電腦前,身著牛仔褲,沒穿襪子。他用的還是老式的按鍵手機,沒用過微信。他經常出國,可從沒開通“國際漫游”,拿任何潮流標准比量一下,他都像塊“化石”。

可那些美國科學家、英國研究者、中國科研機構非搶著給這塊“化石”戴上閃閃發亮的帽子——“發現恐龍的領跑者”“恐龍獵人”“當今世界古生物學研究的一顆明星”……

徐星嫌麻煩,一聽就搖頭,像是急著甩掉滿頭帽子。他認為自己不是啥明星,只是“最幸運的人”,接著又溫吞吞地解釋:“現在是古生物學發展一個相對好的時期,沒有理由不出成果。”

早年間,徐星每年至少有3個月在野外找化石。每天頂著大太陽,趴在荒無人煙的戈壁灘上,拿著細毛刷子刷石頭。他能連續一個月不洗臉,並且像駱駝一樣耐旱。

有一次,一個隊員半夜沖出帳篷,說什麼都要逃出沙漠,隊長徐星光著膀子追出去,揪他回來,慢慢開導。

隨著迅速發展的農村土地建設,大量化石從田間、工地出土。徐星很糾結:“從農民手裡買吧,相當於鼓勵他們繼續挖,不買吧,這些東西就沒了。”

據說,他有把民間珍貴化石“勸”進實驗室的“魔法”,又得了頂“機敏外交家”的帽子。

同事回憶,徐星年輕時整天“迷迷瞪瞪”的,穿著拖鞋上班。眼下,他的辦公室散落一地紙箱,顯微鏡台邊躺著一隻已經干癟的桃子,書櫃裡的書顏色發黃。

不久前,“閱龍無數”的徐星把自己關在辦公室,面對著一塊破碎化石大傷腦筋。上面僅存的印痕顯示:一根疑似骨頭的東西從鴿子大小恐龍的前肢腕部伸出。

利用CT和掃描電鏡等多種儀器對化石及殘留的骨蛋白進行化學分析后,研究者們終於確定,恐龍“手下”的棒子是一根軟骨,除此之外,化石上還發現了殘存的翼膜。

這項研究不久前發表在《自然》雜志上,徐星的發現名錄中,增添了第一種長有翼膜翅膀的恐龍。

有時候,他也嫌化石無聊:“每天你面對的是幾百萬年甚至上億年前就死去的生命,它啥也不會說,我們平時做的事情,非常地繁瑣、枯燥。”

老婆看不過去,念叨他:“你別啥研究都搞,搞搞個人愛好行不?”拖他去打羽毛球,他不得不換掉心愛的拖鞋,在單位的院子裡打上幾拍。

這位“人氣科學家”不知道,網上還有他的粉絲團。粉絲們發帖,交流“今天在電梯上遇到了徐星老師”的激動心情。

如果偶遇的那個人,正走著忽然停下來,就著路邊車身的灰塵用手指描畫恐龍羽毛,那就十有八九是徐星沒錯。但如果他只是用塑料袋拎著幾個蘋果,就像埋在地裡的化石一樣不起眼兒了。

還是小孩子時,徐星的理想是成為高僧、數學家、天體物理學家。接到北京大學的錄取通知書時,這個被調劑的少年跑去問老師,什麼是古生物學。老師說不知道。徐星放心了:“連老師都不知道,一定非常現代。”

上學以后,想擺脫化石的徐星開始自學經濟學,后來又沉迷計算機。可惜保研的時候聽了老鄉“畢竟是理科”一句勸,他到了中科院,一直待到今天。

為了完成畢業論文,他接手了老師一直沒空研究的兩塊化石,結果發現了世界上最早的角龍類,把這個物種的存在時間往前推了3000萬年。從那以后,他成了“化石控”。

“小時候一說科學家,就是數學家、物理學家,沒有要當恐龍學家的。其實應該鼓勵多樣性,不要千篇一律。”徐星表示,同輩人很少有出於興趣搞這個學科的,自己也是直到上大學才知道“恐龍”這種生物。

也許正是得益於對恐龍沒啥感情,徐星提出了很多顛覆性的觀點。2003年,徐星在《自然》雜志發表文章,正式提出“四翼恐龍”假說。此后陸續出土的化石証實了徐星的研究:在恐龍向鳥類進化的過程中,確實經歷了從4隻翅膀到2隻翅膀的階段。

早在徐星開始研究之前,已有至少兩個國外團隊就類似的化石材料發表了論文,卻沒有得出相似的結論。徐星回憶道,因為認定恐龍不會飛,一撥研究者根本沒注意到化石上保存的羽毛﹔另一個相信恐龍會飛的研究小組發現了前肢上的羽毛,卻對腿上的飛羽視而不見。

其實,隻有在科學証據指示的情況下,徐星才足夠大膽。“科學家其實是非常非常保守的,科學需要保守。”徐星放慢了語速,加重了語氣,“但不能把科學當成宗教,思維定式會影響你的觀察。”

當“四翼恐龍”被譽為“始祖鳥之后在鳥類演化研究領域最重要發現”之后第8年,徐星又把當了100多年“最原始鳥類”的始祖鳥拉出“鳥”的門類。他組建了包含89個物種、374個特征的數據矩陣,比對分析后發現,始祖鳥不是鳥,而是迅猛龍的祖先。

“我希望找到越來越多的恐龍,然后理清這些恐龍之間的關系,比如說誰和誰是哥倆、父子……”在《百家講壇》等科普節目中,徐星總是試圖用最淺顯的方法解釋復雜的問題。

他的科普文章《飛上藍天的恐龍》入選小學教材。他辦公室的牆上貼著孩子們畫給他的恐龍,郵箱裡躺著來自伊朗、巴基斯坦小朋友發來的郵件。對於孩子們的來信,他都會回復,答疑、鼓勵、還不忘叮囑好好學習。

這位愛穿拖鞋的“恐龍發現領跑者”感慨,中國研究者的素質與國外同行間還有很大的差距,而這些從小熱愛恐龍的孩子正在進行有價值的努力。

“他畫這個的時候才5歲。”指著一幅裝裱精美的兒童畫,徐星的眼睛亮晶晶的,畫上是4隻狂奔的迅猛龍。“有初一初二的小孩子,就已經在讀英文文章了。”提起那些“別人家的孩子”,他神採奕奕。

他聲音溫和、語速很快,仿佛總是有種克制的焦急。見記者拎包要走,起身送客的徐星終於露出了輕鬆的表情。“我實在太忙了!”他叉著腰說。

這位溫厚的科學家沒有太多情緒表達,事實上,他連笑容都是克制的,嘴角上揚到某個程度會自動回落。有一次,發現重要的物種,徐星高興得不得了,在大沙漠裡“連續抽了兩顆煙”。還有一回,慶祝的方式是“喝了幾瓶啤酒”。

對於在網上被各種吐槽的《侏羅紀世界》,這位專門研究恐龍羽毛的研究員深表理解:“你想,從電影成本上來看,花一樣的錢,做出的羽毛比鱗片看著更精細。”

有一次,他的犀利則震驚世界。1999年,刊載於美國《國家地理》雜志上的一篇報道稱,加拿大柯瑞博士等著名恐龍學家發現了半鳥半龍的新物種。大洋彼岸的徐星則發現,這隻“古盜鳥”的下半身,和自己在遼寧找到的“小盜龍”上半身化石,分明是被掰開的兩半!

“恐龍化石不會說謊。”猶豫了幾天,工作不足5年的徐星把自己的發現告知了雜志社。堪稱科學丑聞的虛假宣傳立時終止,事后,連研究者都承認,這件化石很明顯是由不同物種拼接而成的。然而,由於種種原因,研究一直進行。

對此,徐星沒有顯示出對影視作品那樣的寬容:“呈現事實、尋找規律,科學的基本特征就是講事實。”

他毫不客氣地指出,目前中國古生物學家們發現的約230~240種物種裡,“至少三分之一是有問題的,很多物種是重復發現,已經發現過了又去命名。”

“科學家也是普通人,也有人性的弱點。”這塊不圓滑的“化石”指出中國缺乏真正的同行評議系統,某種程度上是出於厭惡批評。“時時刻刻要記住你是個科學家,作為科學家最重要的一點是正視証據,勇於從科學的角度來審視。”

英國布裡斯托大學分析恐龍研究者准確性的古生物學家麥克·本頓表示,徐星不是一個急於發表成果的研究者,他命名的新物種極少受到質疑。

比起“雕刻”自己,這塊“化石”更願意為未來的研究鋪路。徐星團隊正在有計劃地引入基因組學合作伙伴,推動古生物學領域多學科交叉,用整合方法探討重要生物結構的演化。

“鳥類起源於恐龍,不是一個人的任務,也不是一輩子的任務。也許在幾百年后,這個課題的研究還在進行。”在這塊“石頭”眼裡,恐龍從來就不只是恐龍,它們在這個地球上的生命歷程,與人類未來的命運息息相關。

貼在徐星辦公室牆上的一封信中,一個“恐龍小朋友”告訴“親愛的徐星叔叔”:“我明白要想將來研究恐龍,是需要做很充分的准備工作的……我覺得現在所做的一切,其實都是為了實現自己的夢想而努力。”

而那塊拼接、走私的“古盜鳥”化石,最終被無償歸還中國,已靜靜地在徐星辦公室樓下的標本館裡,躺了十幾年。