2015年09月10日09:16 來源:揚子晚報 手機看新聞 字號

中航地塊附近以皇家為賣點的開發商廣告。澎湃新聞圖

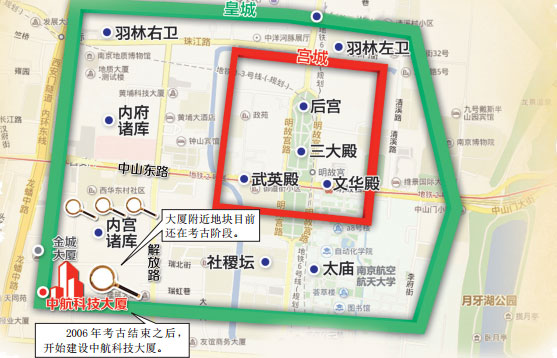

大廈附近地塊目前還在考古階段。

今年5月18日,揚子晚報報道了南京龍蟠中路東側的中航科技城項目工地內發現明故宮皇城西牆遺址的消息。珍貴的明故宮遺址如何保護,引發各界關注。

前天,此事再次發酵並引發全國關注。上海媒體“澎湃新聞”在“南京明故宮遺址遇百億開發”的報道中稱,“至少9年前南京市文物部門就在該地塊內發現了明代皇宮西牆的牆基,卻從未向社會公開。”

昨天,南京市文廣新局回應了此次風波的多個焦點,但對於“2006年就發現皇城城垣遺跡,為何仍豎起大樓”的核心問題,仍未能給出明確答案。 揚子晚報全媒體記者 張可

先看上海媒體曝光

考古結果秘而不宣,明故宮遺址上蓋樓

前天晚上,上海媒體“澎湃新聞”刊出了一篇題為“南京明故宮遺址遇百億開發,考古結果9年秘而不宣”的報道。

報道稱,明故宮皇宮遺址西南角40萬平方米的地塊上,總投資額達200億元的商業地產項目中航科技城正在建設。

報道寫道,至少在9年前,南京市文物部門就在該地塊內發現了明代皇宮西牆的牆基,卻從未向社會公開過這項重要的考古發現,也未將其公布為文物。反倒是中航科技城在其官方網站中突出強調了這一點。這家房地產公司在其文案中寫道,該項目是“皇城內的風水寶地”。

再看本報5月報道

工地裡真埋著皇城西牆

中航科技城項目位於龍蟠中路與中山東路交匯處的東南側,今年5月,揚子晚報報道,文物部門在工地內發現了明故宮皇城城牆的遺址。

考古部門相關人士透露,這些遺跡時代均是明代,當與明故宮相關無疑,“發現証實了文獻記載與后人對皇城范圍的推測,屬於意料中的事。”

官方回應

9年前有發現 到底公布過沒有?

記者了解到,早在2006年中航科技大廈項目開工前,文物部門就對這附近進行了考古勘探,並發現了皇城城垣的遺跡。

南京市考古研究所副所長祁海寧表示,2009年南京出版社就公開出版了《南京明故宮》一書,書中介紹了2009年以前與明故宮相關的所有考古發現。

南京市文廣新局文管辦副主任丁波說,“考古發掘不適用《行政許可法》和《信息公開條例》,市級文物部門隻有在省級文物部門批准下,才能向社會公布。”

丁波表示,如果個人想要了解考古發掘情況,要通過省級文物部門。也就是說,在南京,就要像江蘇省文物局提交申請。

既然發現遺跡 為何還要蓋樓?

2006年文物部門就對附近進行了考古勘探,並發現了皇城城垣的遺跡。但當時發掘的地塊,現在已經建成了一座“中航科技大廈”。在昨天發布會現場,有媒體追問,為什麼當時發現的遺跡用來蓋房子,而遺跡已經蕩然無存?

對此,南京市文廣新局表示,9年前遺跡怎麼處理的,要查找檔案記錄。對於有沒有召開專家論証,又是怎麼論証的,該局人士表示無法在現場答復。

昨天,揚子晚報記者還聯系了南京市規劃局。工作人員表示,這一項目涉及多個部門,接下來會由市裡牽頭做出一個說明。截至記者發稿,相關部門還沒有發布關於相關的說明。

附近地塊怎麼辦

考古沒結束,已提出原址保護牆基涵洞

可能存在的明皇城西牆,已經被大樓壓在身下,那麼附近地塊怎麼辦?昨天下午,揚子晚報記者來到現場,發現地塊內一片平靜,沒有考古跡象也沒有開工跡象。地塊周圍嚴絲合縫地包裹著鐵皮圍擋,保安人員禁止外人入內。

附近地塊還在考古

南京市文廣新局介紹,目前該地塊的考古工作還沒有結束,“雖然得到極有可能是皇城西牆的遺址等發現,但要把皇城西牆和南牆的拐點找到,才能把‘極有可能’變成‘確信’。”

2013年,南京市考古研究所就進場勘探。研究所副研究員、該地塊考古項目領隊岳涌告訴記者,此次發掘的重點目的,是找到皇城西側城牆的走向,重新確定已經消失城牆的位置,所以選擇重點區域進行。

要原址保護西牆牆基

岳涌介紹,截至目前,考古共發現20多處遺跡,文物部門已經向開發商提出原址保護其中的4個遺址。

首先是明代皇城西牆的牆基。這段牆基長度約有150多米左右,寬度在8至12米,內部以一層夯土、一層碎磚的疊加形式,逐層夯筑。“這個建筑特點與我們其他發現的明故宮城垣吻合,所以我們認為極有可能就是皇城的西牆。”

發現皇城“用水干道”

這段城牆上,考古人員還發現了一個涵洞。“根據研究得出的明故宮復原圖,皇城西牆內就是宦官所在的‘宮內諸監’。當年這些紫禁城裡的服務人員就可能通過這個涵洞,獲得生活用水。”

此外,考古人員還在涵洞的兩側找到了相互連接的明溝與蓄水池遺跡,而且蓄水池位於疑似皇城的西牆之內,可見這些遺址相互構成一套完整的取水系統。

考古人員發現兩座明代的古井,有完整的井欄,應該是皇宮內用的井。

此外,地塊內還發現了一座南朝時的磚井。這個井是七邊形的,底部鋪著木板。

有此一問

發現20多處遺跡,為何隻保護4個?

皇城西牆牆基等4個遺跡,已經向開發商正式提出保護,但具體如何保護還沒有確定。“關鍵是原址還是遷移保護,根據規劃圖,有些遺跡在樓宇之間,比如古井,就有條件原址保護。”岳涌告訴記者,文物部門提出原址保護,但最終確定保護方式還需要規劃等各部門共同確定方案。

記者注意到,此次發現了的遺跡共有20多處,但目前提出保護的隻有4處,為什麼有的遺跡不會保護呢?岳涌告訴記者,“這個地塊此前是廠房,歷年來不斷有人蓋房子,明代的地層比較淺,所以容易受到破壞,而考古是2000年后才進行的。所以我們現在再找到這些遺跡時,已經殘破不堪,保存下來的價值不大。”

多說1句

要查檔案無法答復

寶馬案教訓還不夠?

前有寶馬案,后有明皇城。寶馬案自不必說,本報9月8日A2版的“揚子今日談”欄目,已經點出了相關部門在處理公眾事件方面的不足。再看“明皇城事件”,梳理昨天的新聞發布會和晚上“@南京發布”微博通報的重點:文物部門沒有對考古結果9年秘而不宣﹔中航相關地塊目前仍在考古,而且還有所發現並提出了保護要求。

然而,對於公眾最關心的既然9年前已經發現了遺跡,為何仍然蓋起高樓一事,文廣新局的回復卻是要回去查檔案,當年論証的過程無法在現場答復……要知道,這個問題是記者肯定會問的,如果牽涉到多個部門,那是不是應該給出一份統一的官方回復?如果這份功課沒做好,那還有什麼底氣來開發布會?

針對焦點事件舉行新聞發布會,最終的目的是把事情的來龍去脈解釋清楚,比如2006年的考古到底發現了什麼,當年對這個地塊的規劃又是什麼,蓋樓到底有沒有經過論証,如果有能否請出當事人詳細解釋。

輿情洶涌的寶馬案已經提醒相關部門,不要僅僅公布“我說了算”的結論。現在“明皇城事件”再次提醒,不要僅僅公布“我認為對”的結論。不給出讓人信服的論據,反而容易讓各種情緒滋生。 石磊