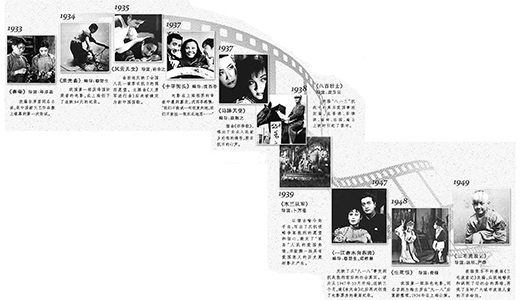

2015年08月28日10:17 來源:人民網-人民日報 手機看新聞 字號

圖為拍攝於1938年的延安電影團合影。

吳印咸家人提供

圖為吳印咸帶到延安的三台照相機。

吳印咸家人提供

在中華民族的抗戰隊伍裡,除了浴血疆場的猛士,還有這麼一群人,他們穿梭於抗戰的前線后方,以鏡頭為武器,以膠片為甲冑,不僅記錄了中華兒女家園淪陷的痛與恨、舍命報國的勇與誠,更記錄了中國共產黨人勵精圖治、團結抗日的精神面貌。他們在極度艱苦的條件下,創造出了極具生命活力、藝術魅力與歷史影響力的影視作品,不僅在當時鼓舞廣大民眾投身於抗日洪流,而且為后世留存了那個特殊時代的諸多珍貴記憶。這群把愛國赤誠付諸影像的戰士今天已經漸次遠行,但他們的作品與精神,卻足以為后來人所記取。

——編 者

紀錄片《延安與八路軍》

天下人心向延安

王一岩

延安電影團是中國共產黨建立的第一個電影機構。

1937年日軍進攻上海,周恩來親自組織、安排進步的文藝工作者有計劃地撤離上海,聚集到當時的抗戰領導中心武漢。武漢成立了國民政府軍事委員會,周恩來擔任政治部副部長,分管文藝的政治部第三廳則由郭沫若任廳長、共產黨員陽翰笙擔任辦公廳主任。那時,自編自導自演中國第一部有聲電影《桃李劫》的袁牧之找到陽翰笙,要求上前線去拍攝反映八路軍抗日的紀錄片。不久陽翰笙告訴袁牧之,八路軍總政治部決定組建電影團,周恩來還委派他去香港購買膠片和機器。袁牧之喜出望外,立刻動身前往香港,在廖承志的支持下,購得了16毫米攝影機等器材和數萬米膠片。回到武漢的時候,袁牧之見到了拍攝《四萬萬人民》的荷蘭紀錄片大師伊文思,並從后者手中獲得了埃姆攝影機和一些剩余膠片的資助。

1938年秋天,袁牧之和吳印咸攜帶所有的攝影器材和電影膠片,來到了革命聖地延安。在黨中央的直接關懷下,成立了八路軍總政治部電影團,簡稱“延安電影團”,總政治部副主任譚政兼任團長,袁牧之擔任編導,負責藝術創作。電影團成立后,袁牧之立即開始採訪,並完成了腳本寫作,紀錄片定名為《延安與八路軍》。

1938年10月的一天,陝北公學、抗大等部分青年學生登上華僑捐贈的兩部卡車,隨延安電影團前往黃陵縣拍攝《延安與八路軍》。因為黃帝是中華民族的祖先,所以選擇在黃帝陵開機拍攝第一個鏡頭。根據參加拍攝的青年學生、后來的八一電影制片廠第一任廠長、國家電影局局長陳播生前回憶,由於膠片緊缺,拍攝嚴格按照袁牧之的採訪提綱進行。第一個鏡頭就是黃帝陵的石碑,第二個鏡頭俯拍公路上行走的男女青年學生,第三個、第四個鏡頭也是陳播等青年學生背著行李從各個方向奔赴延安。

影片拍攝並非一帆風順。一天早晨,攝影師吳印咸在延安的南門城牆上架好了攝影機,陳播等青年學生和八路軍戰士列隊在高高的城牆下等待。隻等導演袁牧之一聲令下“開麥拉”,就從巨幅的“堅持抗日民族統一戰線”標語前走過。然而,天有不測風雲,在預演了幾次后正准備正式拍攝時,一場大雨從天而降。這個“大場面”的第一次拍攝隻好草草收場。

那時,袁牧之和攝影師吳印咸等電影團成員全身心地投入《延安與八路軍》的拍攝。他們記錄了毛澤東、朱德等中央領導同志的工作情景﹔陝甘寧邊區的政治生活、生產、經濟的發展,抗日軍政大學、陝北公學、魯迅藝術學院等學校學生的學習和生活以及延安的自然風貌﹔晉東南、晉西北和河北地區八路軍、民兵和兒童團的抗日斗爭﹔包括我們現在看到的白求恩大夫的工作場景……用一個個電影鏡頭表現了“天下人心向延安”的主題思想。

紀錄片《延安與八路軍》前期拍攝完成后,因延安沒有電力、清潔用水,也沒有制作設備,不具備電影制作條件,於是中央派遣袁牧之和音樂家冼星海前往蘇聯,完成《延安與八路軍》的后期制作和配樂。

1940年初,袁牧之把拍攝的35毫米膠片部分帶去蘇聯,於1941年在蘇聯莫斯科電影制片廠將片子基本制作完成。然而1941年6月,蘇德戰爭爆發,袁牧之隨著莫斯科所有的重要機構遷往西伯利亞。遷移途中,膠片素材遺失大半。1952年八一電影制片廠成立后, 曾由陳播同志去蘇聯找回一部分影片資料, 其中有不少是抗戰期間拍攝的。但這部影片的全部底片和素材一直沒有找到。

雖然紀錄影片《延安與八路軍》最終沒能與觀眾見面,但是回望硝煙,中國紀錄電影工作者用影像為時代記錄的不懈努力,依舊值得身處和平年代的我們銘記。之后,電影團又拍攝了《南泥灣》《十月革命節》《新四軍的部隊生活》等大量紀錄片、新聞片,為我們留下了關於那個時代的最珍貴的影像。

(作者系中央新影紀錄片發展研究中心主任)

93歲秦怡深情回憶

我這樣成為文藝抗戰的一員

1938年夏,我隻身逃離家庭。當時16歲的我幼稚簡單的頭腦裡隻有一個念頭,就是不做亡國奴,去前線抗日。

當時的電影創作與戲劇演出構成了大后方文藝領域的一道風景。兩者平行而又交叉,許多文化人既是電影創作的主力又是戲劇運動的中堅力量。抗戰初期,戲劇活動集中於上海和武漢,武漢失陷后各方文化界人士涌向了重慶。我一路跟著大家走,從上海到了武漢,又從武漢轉到了重慶。在重慶,我接觸到中國電影制片廠的兩位導演——應雲衛和史東山,以及更多的文藝家,他們是我從事藝術的啟蒙老師。

史東山早在1932年與蔡楚生等合作拍攝了《共赴國難》。1938年他拍攝的《保衛我們的土地》是抗戰后推出的第一部表現抗戰題材的電影,和后來的《好丈夫》《勝利進行曲》《還我故鄉》等影片被稱為“抗戰四部曲”。抗戰勝利后,他受周恩來委托,在上海和陽翰笙、蔡楚生、鄭君裡等組織聯華影藝社,成為抗戰后進步電影的新陣地。他編導的影片《八千裡路雲和月》,被譽為“為戰后中國電影藝術奠下了基石”。應雲衛早在1930年8月加入中國左翼戲劇家聯盟,他導演的《八百壯士》上映后轟動武漢,成為場面宏大、悲壯激烈的抗戰電影的代表。1940年,他趕赴內蒙古草原外景地,導演拍攝了中國第一部宣傳抗日民族統一戰線、蒙漢團結抗日的影片《塞上風雲》。兩位導演的言傳身教至今令我難忘。

在重慶,國民黨政府對電影拍攝控制得很嚴。1942年初香港淪陷后,原先從香港進來的電影器材供應出現斷檔,大后方的電影活動幾乎陷於停頓,戲劇便成為我們電影人的戰場。

在日軍飛機整日轟炸的情況下,應雲衛、陳白塵曾帶領我們十幾個青年,住在南岸黃角椏一間破木板房裡。我們既是編、導、演,又是炊事員、採購員,還要兼管化妝、服裝、道具。經過三個多月的苦戰,陳白塵編劇的《大地回春》於1941年11月底在重慶演出。

有一年過年時,我在一個朋友家裡吃飯,同桌的幾人中有一位是周恩來同志。吃飯時,周恩來問我:“你在哪裡工作?”我說:“在做實習演員,有時還在合唱團裡唱歌,就在那裡混混。”他就問:“你唱什麼歌?”我還很理直氣壯:“當然是抗戰歌曲了。”他就說:“你做的工作是很有意義的。你想想看,千千萬萬的人都在你們這個歌聲鼓舞下,走上了前線,浴血奮戰取得了勝利。”這件事情教育我,即使一個最普通的角色,在抗戰中也有自己的價值。

在黨和許多同志的支持下,我們演出了一部又一部戲:陳白塵編劇的《大地回春》《愁城記》、老舍編劇的《面子問題》、陽翰笙編劇的《天國春秋》、郭沫若編劇的《棠棣之花》《屈原》、石凌鶴編劇的《戰斗的女性》,還有外國的《茶花女》《欽差大臣》等等。就這樣,我從一個不想當演員的人,愛上了這個事業, 成為文藝抗戰的一員。

(本報記者任姍姍採訪整理)

版式設計:蔡華偉