2015年08月25日08:50 來源:人民網-人民日報 手機看新聞 字號

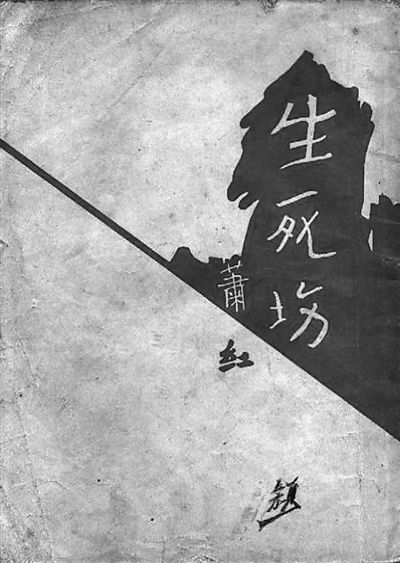

《生死場》的封面是作家蕭紅自己設計的,像是東北地圖被一道鋒利的直線切過,變成鮮紅的血色,又像是一匹昂首咆哮的戰馬,奮勇躍起。“蕭”在關內,“紅”在關外,被迫流亡的作家心心念念那受盡屈辱的故鄉。

戰爭不讓作家走開。抗戰時期,以筆為槍的中國作家一手擋住硝煙,一手記錄現實。現實裡不僅有戰時生存的艱難困苦,有浴血奮戰的英勇頑強,也有全民族同仇敵愾的精誠團結和不屈精神。創作於抗戰時期的一批批題材豐富、情感充沛、擲地有聲的抗戰小說就是最好的証明。它們以小說的方式記錄下正在進行的戰爭並做出及時而又深刻的思考,為抗戰將士搖旗吶喊,為民族精神添柴加薪,在藝術手法上也積極探索,為中國文學貢獻了獨特的抗戰書寫。而今,壯歌不遠,讓我們重溫抗戰小說,從血與火的淬煉中汲取前進的力量。

——編 者

怒吼的先聲:《生死場》

胡妍妍

讓人暈眩的日頭下,弓腰瘸腿的人們艱難地扒著活路,血混著汗,淚連著詛咒,而生,時時刻刻系著死。這是上世紀20年代東北大地上的生存場景。眼見著連這最后的生存都將保不住,日本旗升了起來,宣傳“王道”的汽車開了進來,針、刺刀、血,強奸、抓捕、屠戮,恐慌、死寂、騷動,直至最后的反抗!“就是把我們的腦袋挂滿了整個村子所有的樹梢也情願!”那疲憊、嘶啞、滄桑、一路壓著的嗓子,終於從最深處爆發了一聲怒吼!

1933年9月9日,在“九一八”事變、東北淪陷近兩周年之際,23歲的蕭紅在青島完成了自己的第一部中篇小說《生死場》,沖撞著,悸動著,魯莽而又敏銳地將東北大地上的故事裹挾而來。1935年12月,在魯迅等人的幫助下,幾經周折,《生死場》終於與葉紫的《豐收》、蕭軍的《八月的鄉村》一起作為“奴隸叢書”系列在上海出版。

不到8萬字的小說在上海引起轟動。“九一八”之后國家危若累卵,整個社會的抗日情緒高漲,東北成為中華大地流血的傷口,義勇軍在白山黑水奮戰,一寸山河一寸血,牽動著全國民眾的心。《生死場》以及《八月的鄉村》等的出版,讓焦急等待的讀者“第一次在藝術作品中看到了東北民眾抗戰英雄的光景、人民的力量、理智的戰術”。“北方人民的對於生的堅強,對於死的掙扎卻往往已經力透紙背”,蕭紅極具個性的表達不僅沒有妨礙,反而灼熱地表達出由“蚊子似的為死而生”到“巨人似的為生而死”的動人歷程,夾著痛楚的憤怒讓人過目難忘。

《生死場》面世后僅兩個月就脫銷加印,4年內連續再版7次,到抗戰結束時先后重印10多次,受其鼓舞的讀者無以計數。1939年4月,《生死場》連環畫作為《大眾戰斗圖畫叢書》之一出版。繪者張鳴飛在《自序》中說:“在整個民族生死存亡的關頭,能夠把這本原著更擴大宣傳開來,至少可以增加宣傳抗戰的一分力量。”

這本薄薄的卻“帶血帶毛”的作品,不僅抗戰期間流行,在今天也依然沒有過時。經由幾代人的閱讀與闡釋,《生死場》已經成為中國現代文學的經典,它在全面抗戰之前的那聲“怒吼”、它的思想內涵和藝術價值直到現在仍震撼人心。

前不久,為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年,導演田沁鑫於1999年執導的話劇《生死場》復排上演,再次座無虛席。舞台上,當窩囊怯懦的二裡半說出了那句“我去趕死了,你們要好好活著”時,全場掌聲雷鳴。抗日戰爭的“生死場”上,多少平凡的中國人挺身而出,活成了血氣方剛、勇敢堅毅的大寫的人,又有多少這樣的壯志怒吼,被聆聽、被書寫、被閱讀,被銘刻在歷史的記憶裡,鑄成中華民族不朽的精神豐碑。

不寫戰爭,便是假充糊涂

房福賢

明知艱難也要記錄

不妨先從抗戰時期的茅盾、巴金與老舍講起。當戰爭來臨時,這三位領銜文壇的小說大家雖然沒能與許多年輕作家一樣走上前線,出入戰場,但都懷著巨大的熱情,放下手頭正在進行的寫作計劃,投入到抗戰文學的寫作中。茅盾創作了長篇小說《第一階段的故事》、中篇小說《走上崗位》,巴金則在流亡路上完成了抗戰三部曲《火》。老舍抗戰初期出版了長篇小說《火葬》,在戰爭尚未結束時又開始了《四世同堂》的創作。

有意思的是,這三位作家對自己初期的抗戰小說都不滿意,甚至認為失敗了。失敗的原因,或如老舍在《火葬》序言中所說,“它的失敗不在於它不應當寫戰爭,或是戰爭並無可寫,而是我對戰爭知道的太少。”身處危機四伏的戰時境遇,想對戰爭這樣一個龐然大物展開全面深入的書寫,何其艱難!明知艱難也要寫、哪怕失敗也值得寫的原因,在巴金看來不僅是想“發散我的熱情,宣泄我的悲憤”,也想“鼓舞別人的勇氣,鞏固別人的信仰”,使人看出“黎明的希望”。老舍也說過,“寫失敗了一本書事小,讓世界上最大的事輕輕溜過去才是大事”“歷史,在這節段,便以戰爭為主旨。我們今天不寫戰爭和戰爭的影響,便是閉著眼過日子,假充糊涂”。

世界上最早的反法西斯文學

盡管中國的全面抗戰是從“七七”事變以后才開始的,但中國的抗戰小說早在“九一八”事變之后就出現了。1932年初,張天翼就以“九一八”事變為背景創作了《最后列車》,描寫東北軍戰士的抗戰悲劇﹔女作家葛琴則根據上海“一·二八”事變創作了短篇小說《總退卻》,贊揚十九路軍高漲的抗日熱情與英雄氣概。對日本侵略者的野心與暴行有著切身感受的東北作家群則以《八月的鄉村》(蕭軍)、《生死場》(蕭紅)、《萬寶山》(李輝英)、《沒有祖國的孩子》(舒群)、《第七個坑》(羅烽)、《伊瓦魯河畔》(白朗)等開創了抗戰小說的新篇章。“七七”事變之后,抗戰小說迅速發展起來。短短的一兩年內,就產生了《差半車麥秸》(姚雪垠)、《太湖游擊隊》(谷斯范)、《大江》(端木蕻良)等作品,構成了一波聲勢浩大的抗戰小說寫作潮。

雖然時間倉促、生活艱難,還是涌現出了許多優秀的小說作品。比如丘東平的《第七連》《我們在那裡打了敗仗》《一個連長的戰斗遭遇》,在當時產生了很大的影響。這些小說既寫出了中國軍人偉大的愛國精神與英雄氣概,也寫出了戰爭的殘酷與人性的荒謬。透過他的小說,我們似乎聞到了蘇聯戰壕小說的氣息和美國二戰小說的反思意味。然而這些美蘇小說都產生於二戰之后的20世紀50年代,而大戰剛剛爆發的30年代末,丘東平就對戰爭作了這樣深刻的思考,可以說是對世界反法西斯文學的重大貢獻。姚雪垠的《差半車麥秸》也是抗戰小說的重大收獲,它沒有停留於主人公簡單的抗爭經歷,而是側重戰爭中人的命運發掘,實現了由人的戰爭向戰爭中的人的轉移。這部小說受到蘇聯文學界的青睞,被收入於1942年翻譯出版的《中國小說集》中,成為最早介紹到國外的戰時中國的文學作品之一。

救亡與啟蒙的雙重主題

整個抗日戰爭期間,到底發表了多少抗戰小說,並沒有一個准確的統計,但一個基本事實是,小說創作貫穿抗戰始終,而且越到抗戰后期越成熟,越有作家自己的特色。比如,孫犁將現實主義與浪漫主義結合,創造的一種獨特的藝術風,《荷花澱》《蘆花蕩》《鐘》《“藏”》中大都沒有殘酷的戰斗場面,也很少艱難的生死抉擇,但展現出來的普通中國人身上的精神美,卻讓人動容。再如,在所有的抗戰小說中最為厚重的《四世同堂》,老舍以整個抗戰時期的北平為背景,以小羊圈胡同祁家為中心,描寫了十幾戶人家、一百余人的遭遇,古都人民的亡國之痛、亡城之難和不可征服的民族之魂,讓人震撼。

中國抗戰小說牽涉到一個重要的問題:救亡與啟蒙。當戰爭需要整個民族站起來的時候,救亡意識的強化是必然的,但在救亡的同時,作家們並沒有忽視思想的啟蒙。比如王西彥的《眷戀土地的人》《鄉井》、吳組緗的《鴨嘴澇》、陳瘦竹的《春雷》等,在對民眾進行愛國主義教育的同時,也不無憂慮地對當時中國農民的生存現狀、精神困境等進行了歷史和現實的反思。實際上,不僅是大后方作家,延安抗日根據地的作家也都有著濃烈的啟蒙精神,丁玲的《淚眼模糊的信念》、劉白羽的《槍》、柳青的《地雷》、梁彥的《磨麥女》等,都對農民的狹隘性、封建意識等,有不同程度的反思。反思意識的出現,使抗戰小說進入一個富有深度的層次,實現了啟蒙與救亡主題在戰爭這個特殊語境下的變奏。至於沙汀、張天翼、周文、嚴文井、李廣田等人創作的暴露現實黑暗、諷刺人性弱點的小說,更是深化了啟蒙的歷史主題。因為這些作家懂得,抗日戰爭既是民族生死存亡的決戰,也是人的解放戰爭,民族解放與人的解放是一致的,抗戰小說在以文學的方式支持著民族戰爭的同時,不能忘記人的解放這個時代主題。

中國的抗戰小說,是民族的生命之歌,是在炮火、恐懼、奔波、飢餓、失望、痛苦、希望中誕生的信念之作。中國作家在抗戰時期表現出來的強烈的使命感與責任感、靈活的文學策略以及深刻的戰爭思考,到今天依然值得我們學習和敬重。

版式設計:蔡華偉