2015年08月18日10:44 來源:人民網-人民日報 手機看新聞 字號

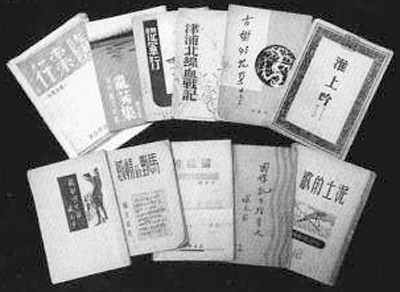

圖為臧克家在抗日烽火中創作的文學作品。

《高唱戰歌赴疆場——臧克家抗戰詩文選》:臧克家著,臧樂源、臧樂安、臧小平、鄭蘇伊選編﹔山東大學出版社出版。

對現代文學有所了解的讀者知道,飽含深情的鄉村描寫與深邃悲愴的農民刻畫為臧克家贏得了“鄉村詩人”的稱譽。《老馬》等詩篇所表現的勇於直面險惡與苦難的堅忍,在讀者中間喚起了深深的共鳴﹔為紀念魯迅而作的《有的人》被選入小學教材,更為臧克家在幾代讀者中廣播其名——其實,臧克家還是一位“高唱戰歌赴疆場”的抗戰詩人。

抗戰全面爆發之后,臧克家積極投身於抗日戰場四年多,創作了多側面反映抗戰的多達16部聞得到戰場硝煙的作品。今年時值抗戰勝利70周年、臧克家誕辰110周年,由臧克家子女選編的《高唱戰歌赴疆場——臧克家抗戰詩文選》,由臧克家母校的山東大學出版社出版。從這些詩篇中,我們感受到詩人熾烈的愛國熱情和勇於報國的戰士情懷,領略到抗日戰場血火交迸的慘烈與愛國將士流血犧牲的悲壯,並為縱觀臧克家的抗戰文學創作打開了一扇大門。

一

“九一八”后,東北三省漸次淪陷,臧克家非常痛心。在寫於1931年的《戰神已在候著你》中,他呼喚收復失地的戰神﹔《中原的胳膀》在謳歌東北的美麗富饒之后,詩人頓然以悲傷結尾:“悲傷中原一身是血,/生生地被割去了這一條胳膀!”盧溝橋抵抗侵略的槍聲,點燃了中華兒女壓抑已久的抗戰激情。曾經參加過北伐戰爭的臧克家很快走向了戰場,多次深入抗戰的前沿和后方。

1938年春,台兒庄大捷。臧克家冒著敵機每日前來轟炸的危險,三進三出台兒庄戰場進行採訪,隻用了六七天的時間便完成了報告文學《津浦北線血戰記》,同年5月由生活書店出版,不久即再版,在全國產生了很大影響,上世紀80年代再次印刷出版。《津浦北線血戰記》完成后,臧克家又在戰爭的硝煙中寫出《筆部隊在隨棗前線》《潢川的女兵》等通訊、特寫。

作為詩人,臧克家更多的作品還是詩歌。抗戰時期的詩集有《從軍行》《泥淖集》《嗚咽的雲煙》等,長詩有《走向火線》《感情的野馬》《古樹的花朵》等。其中,《古樹的花朵》謳歌范筑先少將﹔《詩頌張自忠》是為老舍四幕話劇《張自忠》而作的幕前詩,歌頌了張自忠帶兵的威嚴,愛兵、愛百姓的慈祥。他的其他詩作也將目光聚焦在普通戰士的身上。

戰爭波詭雲譎,臧克家注意到事物的復雜性。敘事詩《向祖國》描述了主人公彭守成的變化:由一個最初害怕、躲避戰爭的農民,到組建“人民自衛軍”奮起抗日,再到一度變成“皇協軍”,然而“身在曹營心在漢”,最后帶領三千弟兄終於回到了國家與民族的懷抱。詩篇在敘寫這一演進過程時,刻畫了人物曲折的心路歷程。敘事詩《從冬到春——尖山之戰的故事》描寫了一個農民為了男女老少一大家人的安危,不敢不給日本人當差,但是,他“一隻腳踏著兩頭船,/他們同敵人玩虛假的花槍”,暗中與抗戰部隊保持聯系,提供情報。在尖山之戰中,他獻計獻策,成功地輸送40個官兵扮成民夫上山做內應,為此遭受日軍的嚴刑拷打。

對於正面戰場上存在著的令人痛心的陰影,臧克家也沒有回避,而是勇於直面,予以揭露、抨擊。小說《天下第一樂事》描寫的是官僚習氣,《一個黃昏》批評機關與媒體願意擺“慰勞傷兵”的花架子,而對找上門來的傷兵卻漠然無情,《大雪后》描寫一名“被摧殘的病兵”:

從一個地獄裡逃出來,

多少個地獄在外邊張著口,

身上一套單軍裝,

門外的白雪半尺厚!

沒有一身便衣做個通行証,

沒有去處,沒有一文錢,沒有一個朋友!

1942年7月,臧克家結束軍旅生涯,與夫人鄭曼聯袂徒步奔赴重慶,進入了大后方寫作的下一段歷程。

二

中日之間經濟、軍事實力的對比以及國際形勢,決定了中國的抗日戰爭必然是一場持久戰。“九一八”事變之后,東北地區的中國軍隊大多撤至關內,實施正面抵抗的隻有少量東北軍、警察部隊與數十萬義勇軍。在這些武裝力量嚴重受挫之后,中國共產黨直接領導的東北抗日聯軍迅速崛起,在極為艱苦的條件下支撐起東北敵后戰場,給日本侵略者以沉重打擊。

盧溝橋事變之后,中國共產黨領導的八路軍、新四軍、華南抗日武裝在敵后戰場迅速展開,發動群眾,軍民攜手,開展游擊戰,對抗戰勝利起到了決定性的作用——臧克家在多篇作品中表達出對敵后戰場與人民戰爭的充分理解與深刻認同。1937年12月11日,他為送珙弟參加游擊隊專做新詩《從軍行》﹔1938年1月,他在乘軍列行軍途中聽到車下一群孩子的歌聲,為車內車外熾烈的救亡熱情所激動,詩人寫下《偉大的交響》:

我們唱,

大家一個口,

一個心,

一個聲響。

我們唱,

悲壯的眼淚

沖出了眼眶。

我們唱,

電筒像我們的舌頭

舔在每個孩子的臉上。

他們的臉

籠著汗霧,

放射出興奮的紅光。

他們的血

為祖國在澎湃

…… ……

稍后,《十六歲的游擊隊員》刻畫少年游擊隊員在戰斗中負傷,急切地渴望早日重返戰場﹔《送軍麥》贊譽農民踴躍交軍麥,支援部隊作戰﹔《信陽前線的傷兵》稱頌農民擔架隊﹔《和馱馬一起上前線》描繪一位愛馱馬、以馱馬為生的農民,當抗戰需要征調馱馬上前線時,他帶著全部家當,四匹心愛的馱馬,一起投奔了軍營,當上了運輸連的馬夫。當那心愛的四匹馱馬全都獻身國家之后,馱夫當了戰斗兵。

在這些詩篇中,民眾的國家意識、犧牲精神與堅忍的生活態度表現得淋漓盡致、感人肺腑。抗戰勝利之后創作的《一個壯烈的死》,則是深情追憶共產黨人丁行在台兒庄戰役中的前線工作,由衷感念其掩護左翼作家掙脫當局迫害的羅網。

三

臧克家的抗戰作品不僅具有不可忽略的歷史價值與精神內涵,而且也顯示出作者個人的創作軌跡與藝術創新。散文方面,抗戰前均為筆法質朴的短文,最長不過幾千字。全面抗戰爆發之后,這一質朴風格的散文依然在寫,同時也有了《詩人節寄希望》《星群》式的抒情短章,尤以報告文學《津浦北線血戰記》為這一時期代表作,《我的詩生活》及其續篇則開創詩性回憶錄的先河。詩歌方面,抒情詩並不因戰爭而變成清一色的粗粝,而是在沉實、遒勁之外,又增添了或高昂激越,或輕靈疏朗的風格。如《春鳥》,句式參差變化,感情起伏跌宕,象征隱於平實,整首詩表現出臧克家在國民黨掀起的反共高潮中,內心積壓的窒息、壓抑、憤懣之情和對於自由、解放的渴望,成為作者詩歌代表作之一。

詩歌創作方面貢獻最大的當屬敘事詩。《老媼與士兵》以質朴的比喻與場景的轉換寫出了老媼的心理變化及其動因。《淮上吟》等組合型長詩,對報告長詩這一新的文學樣式進行了嘗試。《古樹的花朵》是全面抗戰以來第一部五千行英雄史詩,寫出了愛國將領的錚錚鐵骨,筆法跌宕多姿。抗戰期間臧克家詩歌創作的藝術手法,有白描,也有潑墨、寫意,有夾敘夾議,也有敘事與抒情的融合﹔風格有生死格斗間的緊張,也有戀愛插曲小橋流水的纏綿,有氣貫長虹、長歌當哭的悲愴,也有日常生活中不乏生趣的幽默。可以說,臧克家為中國敘事詩的成熟做出了重要貢獻。

臧克家的抗戰作品,具有深刻的文學史意義。一則充分表明中國作家在民族危難關頭,沒有躲在象牙塔裡,而是與前線將士、黎民百姓血脈相連、風雨同舟,他們作為戰士為國家與民族的前途敢於犧牲、樂於奉獻。二則這些作品真實生動地反映了抗戰期間的歷史真實。這是對中國文學“文章合為時而著,歌詩合為事而作”這一優秀傳統的繼承。三則說明抗戰文學絕非“有抗戰,無文學”,而是在視野寬度、精神向度與文體形式、藝術手法等方面都有長足的探索與發展。

而今距離抗戰勝利已有70周年,硝煙盡管早已散去,但歷史應該永遠銘記。先輩漸行漸遠,珍視凝結其魂魄的文化遺產,是為紀念。