踏波逐浪高(中國故事)【3】

——來自浙江舟山群島新區的創業故事

在這裡描繪夢想

“舟山群島·東極”號,通體白色的客輪,在波濤洶涌的海面上,行駛了兩個多小時,進入海天湛藍的夢幻之境。

東極島,湛藍的夢幻之境。人民日報記者袁亞平攝

普陀區東極鎮所在的廟子湖島。從東極鎮政府辦公樓下來,石階一級級往下墜,墜到一個拐口,走幾步,狹窄的出口,便是一條石板路,一塊石頭緊咬一塊石頭。左右兩邊房子密集,連成整排,多為石頭牆面,兩層樓為主,間有三層樓。地面中間,相距不遠,就有一方裝飾石板,黃色的圖案,對蝦,螃蟹,鯧魚,章魚,扇貝……這一路踏著蝦蟹魚貝而前行,蝦兵蟹將在腳下簇擁,儼然到了龍王宮。

這條街地勢由上而下,人走下來時,有倒斜之感。難怪,當地人稱此路為“倒陡街”。

“倒陡街”是廟子湖島人口最集中、最熱鬧的一條路,大多數居民都沿街而居。走在我前面引路的,是東極鎮文化站的梁銀娣。

身材單薄,頭發往后一綰,隨意一扎。青綠色的圓領衫,石磨藍的牛仔褲,白色的坡跟涼鞋。簡簡單單,朴朴素素,梁銀娣就這樣出現在我的眼前。梁銀娣在青浜島土生土長,她是漁民畫家,又是漁民畫的組織者。

舟山海潮漁民畫開發有限公司。人民日報記者袁亞平攝

踏上台階,抬頭見一木質橫匾,“東極漁民畫展廳”。

這個展廳,約一百平方米,分為六個展塊,上下兩排或三排,密密匝匝地挂滿了畫作。站在這裡是什麼感覺?每一口呼吸都是彩色的!

臨窗一排畫桌,擺滿了各式各樣的顏料瓶。我挨近一看,美容霜的空瓶,青春寶的空瓶,止痒膠囊的空瓶,雜七雜八的空瓶,都被用來裝了顏料。漁民畫的草根性、群眾性,頓時從一個個瓶蓋上蹦跳出來。

梁銀娣熟悉這裡的每一張畫,一一向我介紹。

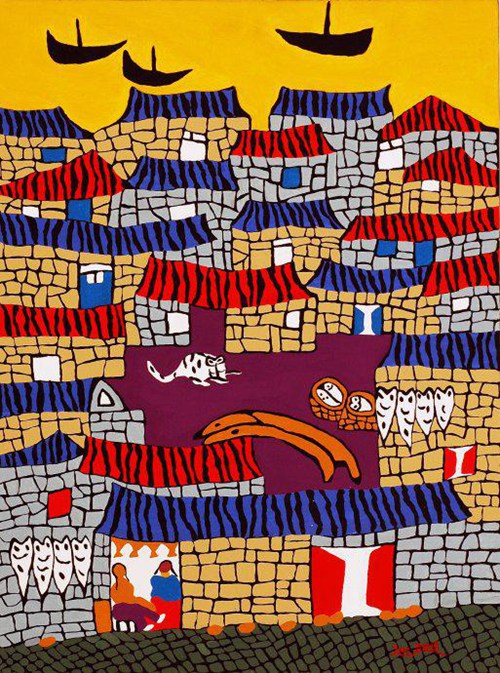

梁銀娣作品《東極島》

從2002年7月至今,東極文化站陸續培養漁民畫作者一百余人,其中重點作者十五名,參加全國、省、市各項展覽八十五次﹔有一百五十余件作品赴德國、法國、意大利、日本等國家展銷或被收藏,《夜罾》《東極島》《穿龍褲的菩薩》《老漁夫》《籠捕》等一百四十五件作品在全國、省、市獲獎,四十二件作品被國家、省、市博物館永久收藏。截至目前,東極已有近兩千件作品成功走向市場,其中二百余件作品成為海島對外交流的“友好使者”,受到各界人士的喜愛和好評。

梁銀娣作品《海上拔河賽》

我站在梁銀娣的身邊,看著她作畫。

梁銀娣右手執著一管毛筆,左手拿著一個紙杯,紙杯裡是顏料。

東極鎮文化站、副研究館員梁銀娣在作畫。人民日報記者袁亞平攝

一張紅黃為主調的畫稿,平鋪在方桌上。紅色塑料桶擱在椅子上,順手就洗筆。

這畫稿上,表現農歷過年前做團子的場景,磨粉的,搓團的,包餡的,蒸團子的。

“這兩天都在趕這件作品,人物不夠多,我加六個人物。畫稿要放大到三米,文化禮堂外牆上用。”梁銀娣用墨線勾勒了人物,線條流暢。

梁銀娣洗了筆,再拿一個紙杯,伸筆蘸了一下,在畫稿寫上棕黃的“福”字。

“最后的顏色,一下子想不出來。”梁銀娣自語道。她拿了綠色顏料的紙杯,放下,又拿天藍色顏料的紙杯,又放下。

梁銀娣把畫稿擱在牆角,退后,蹲下,看效果。點點頭,心中有數了,把畫稿拿到畫桌上,繼續改。

“畫畫要安靜下來,不安靜下來畫不好。”接受大型創作任務很多,有時四五人趕作品,一稿一稿地畫,一夜畫到天亮。

梁銀娣總算畫好了,洗了筆,與我談。

1989年8月,普陀區文化館來了老師,招收學員,培訓漁民畫創作。當時有十六個女孩出來學習,也不顧及什麼,就是拿著筆亂描亂畫。

我小時候,用蠟筆涂過,對畫畫有興趣。這次學水粉畫,畫了一張《蝦島》,就是漁村裡晒蝦,滿地是紅的,屋頂也是紅的。輔導老師說:“有一點突破。”一被鼓勵,我更有興趣了。

后來,有的女孩到外地去了,有的出嫁了,就隻剩我一個還在畫漁民畫。

直到2002年7月,普陀區文化館老師到東極,開展漁民畫培訓。那次培訓班,一群新學畫畫的漁家姐妹,三十六人,到鄰居家借桌椅,坐得滿滿的。

從7月16日開始,連續四十天,一天沒間斷,每天在畫室裡。

有的人是第一次拿畫筆,老師手把手地教。

畫島,畫船,畫海,畫自己熟悉的生活。

參加培訓班的這些漁姑漁嫂,都是土生土長的東極人,對小島充滿了感情,漁民捕魚捉蝦、漁嫂織網補網、晒淡菜等等這些日常生活細節,都給予了我們創作靈感。漁嫂們描繪的每一幅畫裡,都傾注著個人情感。

就在這年9月,四十一件作品,由普陀區一家文化公司代理,參加法國斯特拉斯堡歐洲博覽會進行展銷,有七八件被老外購買了,文化公司返回一些利潤。

大家第一次分到錢,有的六百元,有的七百元,高興極了!漁嫂的畫也徝錢了!

|  |

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量