2014年06月09日04:12 來源:人民網-人民日報 手機看新聞 字號

|

|

威寧自治縣迤那鎮芙蓉新村全貌。 |

|

|

玉屏縣朱家場鎮魚塘村村民在家門口的產業扶貧項目油茶園裡勞動。 |

|

|

|

|

|

掃描二維碼 |

發展是最大的扶貧(聲音)

趙克志:

打好扶貧攻堅戰,必須把扶貧開發放到經濟社會發展大局中去統籌,跳出扶貧抓扶貧,最大限度地增強減貧脫貧的內生力量

貴州貧困面廣、貧困人口多、貧困程度深,是全國扶貧開發的一個主戰場。向貧困發起總攻,我們認為發展就是最大的扶貧,發展是解決貴州貧困的關鍵。最近到息烽縣調研聽到兩組數據,小寨壩鎮在黨的群眾路線教育實踐活動中,一共征求了203條意見,其中反映“四風”方面的是24條,反映發展和民生方面的問題179條﹔同樣,紅岩村一共梳理了35項群眾意見,其中反映干部“四風”方面的問題8項,反映發展和民生的意見27項。兩組數據中,涉及發展和民生改善佔絕大多數。這說明省委的決策部署和群眾的呼聲一致。

這些年,貴州的扶貧形勢發生改變。目前發展條件相對較好、人口素質相對較高、扶貧難度相對較小地區的貧困人口已陸續脫貧,剩下的都是難啃的“硬骨頭”。我們要適應扶貧對象、扶貧階段、扶貧任務的新變化,敢於創新創造,推動扶貧開發由“輸血式”“粗放式”“被動式”“分散式”扶貧向“造血式”“精准式”“參與式”“整體式”轉變,確保與全國同步小康。

打好扶貧攻堅戰,貴州把扶貧開發放到經濟社會發展大局中去統籌,跳出扶貧抓扶貧。我們堅定不移實施加速發展、加快轉型、推動跨越主基調和工業強省、城鎮化帶動主戰略,全省經濟一直保持兩位數的發展速度,這增強了減貧脫貧的內生力量。過去兩年,我省貧困人口減少404萬人,很大程度上得益於工業園區提供了有效就業和城鎮化減少了農村人口。

交通、水利是制約貴州發展的兩大瓶頸,我們把蓄足水、修好路作為扶貧開發工作的“牛鼻子”。要讓“攔路虎”變為助推經濟發展的“翅膀”,以交通、水利為重點的基礎設施建設,對全省和貧困地區都是一項長期的戰略任務。通過不懈努力,我們高速公路和鐵路建設取得突破性進展。到2014年,全省高速公路通車裡程可突破4000公裡﹔2015年將達到5000公裡,實現縣縣通高速,鐵路通車裡程2849公裡。道路通了一通百通,農業結構調整、農民脫貧致富的步伐肯定會加快。

貴州“窮”有一個突出的表現就是教育落后。把貧困地區孩子培養出來,是拔窮根的治本之策。“窮省可以辦大教育、窮省必須辦好大教育”,貴州發展的關鍵靠人才,基礎在教育、根本在教育、希望在教育。近3年來,我們投入1500億元啟動教育“四項突破”工程和“9+3”計劃,用3—5年時間基本普及15年基礎教育,再用“兩個五年”的時間把教育搞上去。隻有讓孩子們不輸在起跑線上,才能割斷貧困的世代傳遞。

貫徹落實習近平總書記要“看真貧、扶真貧、真扶貧”的指示精神。我們扶貧工作就不能眉毛胡子一把抓,用手榴彈炸跳蚤。貴州正在實施結對幫扶、產業扶持、教育培訓、農村危房改造、扶貧生態移民、基礎設施“六個到村到戶”,堅持動態監測管理,精准扶貧,對每個貧困村、貧困戶建檔立卡,做到對象精准、規劃精准、資金項目精准、脫貧措施精准和組織領導精准,變“大水漫灌”為“滴灌”。

扶貧開發事業,需要全省人民齊發力,光靠個人努力不行。某種程度上說,我是貴州“最大的扶貧辦主任”。抓扶貧開發工作全省上下心要齊,黨員領導干部要帶頭艱苦奮斗,勇於擔當,敢抓敢管,帶領群眾干事創業。“隻要不出事、寧可不干事”的好人做不得,“艱苦不奮斗,苦熬不苦干”的思想要不得,貴州不需要好人主義,貴州不需要艱苦不奮斗的干部。

——貴州省委書記趙克志接受本報記者獨家採訪時說

剩下的都是“硬骨頭”。

過去兩年,貴州貧困人口又減404萬。

與此同時,按年人均純收入2300元這個新標准,仍有貧困人口745萬。相當一部分,生活在深山區、石山區、高寒山區和石漠化嚴重地區。

也正是過去數年間,貴州的經濟增長速度連續位居全國前列。

“既要‘轉’,又要‘趕’。貴州正處在爬坡過坎、轉型攻堅的關鍵時期,能不能如期實現同步小康,扶貧開發是關鍵。”省委書記趙克志說。

錢從哪兒來?

銅仁·梵淨山·燕子岩村

一場“及時雨”

“想起那年,愁死人!投了30多萬元,40萬棒食用菌一點沒收,一場洪災,全打了水漂。”事隔3年,田茂易講起來,還有點激動。

“咋辦?”

“從頭再來唄。最難的還是錢。剛剛損失那麼多,再去找誰借?”

“找著了?”

“國開行,貸了180萬。感謝金融扶貧,下了場及時雨!”

“菌場有賺頭嗎?”

“去年搞到50萬棒,人工有點貴,算下來能掙100多萬。”

都說錢是扶貧開發的最大瓶頸。首當其沖,資金不足。

“16億,聽起來可觀,但20年,800萬人,平均下來也就是每人每年10塊錢。”一位貴州人口大市的市委書記算了筆賬。

“要發揮扶貧資金四兩撥千斤的作用,引導金融資金、社會資本也參與其中。”省扶貧辦主任葉韜支招。

2013年,銅仁市就以7000萬元的財政扶貧資金貼息,撬動國開行14億元貸款,20倍的放大效應,幫農民發展茶葉、蔬菜、鄉村旅游。田茂易的貸款就來源於此。今年,貴州省級財政還將安排2.6億元扶貧貸款貼息資金,融資50億元以上信貸資金,圍繞結構調整,發展特色優勢產業。

改到深處是利益。政府主導產業,企業(農戶)申報貸款,扶貧和金融部門評估,多形式聯合擔保,項目市場運作,扶貧貸款貼息支持,企業(農戶)承貸承還——“政銀企農”四方牽手,利益共享,風險共擔,過去政府“一頭熱”的扶貧模式從根本上改變。

錢有了,資金和項目怎麼更好地發揮效益?

丹寨縣委書記侯美傳深有體會:以前什麼項目都要,什麼都沒效益。現在根據實際情況,瞄准精品水果、中藥材、養豬、養雞四大類,項目少了,規模效應顯現了,龍頭企業也來了。

變化源於扶貧項目與資金管理機制的改革。“以前,省裡定下一個項目,問你要不要,不要就算了﹔現在是有一塊資金放在那,縣鄉村定好項目,去報賬就行。”

扶貧資金分配不再“撒胡椒面”。資源整合起來,向重點產業集中,70%以上的專項扶貧資金投入產業扶貧。

“跳出有多少錢分多少錢,千方百計讓扶貧資金滾動發展,才是金融扶貧的應有境界。”葉韜說。

人到哪兒去?

黔東南·月亮山·擺王村

一群“兩棲人”

“本來全都說好了,哪曉得臨到搬了,又有22戶突然改了主意!”榕江縣扶貧生態移民辦主任李勇偉回憶。

“為啥變卦?”

“還是擔心啊——山土林田咋個辦,養老、就業、子女上學有沒得著落。”

“怎麼解決?”

“採取‘2+5’模式。‘2’就是搬遷戶原來的房、山、林、田、土等農村經營權和計劃生育政策,這兩項待遇不變﹔‘5’就是進城后,享受就業、就醫、就學、住房、社保5項保障。”

李勇偉說的,是扶貧生態移民:從當地最偏遠的月亮山腹地,整體搬到縣城豐樂社區的擺王村、擺拉村的497戶村民。

60歲的麻水妹一家也在其中。

見到她時,她挑著竹籃,正准備出門賣菜。擱一年前,做夢都不敢想:全家住進了縣城的樓房,兒子在建筑工地做工,孫子和城裡孩子一起讀書,自家除了農忙時回村種地外,平時就在城裡做點小生意,“一天賺個10多塊”。錢雖不多,不給兒女添麻煩,麻水妹就滿足。

對人地矛盾十分突出的貴州來講,減貧必須減少農民。農民如何減?

貴州尋了三條路:

一是讓農民有序進城。這說的是新型城鎮化,但面臨一些突出問題,比如農民的后顧之憂,比如轉入城鎮的積極性。

怎麼辦?以全省630萬進城務工人員為重點,深化戶籍制度改革,取消農業戶口和非農業戶口的劃分,除貴陽逐步放開外,其他城市全面放開落戶限制。進城落戶的農民,全面納入城鎮住房和社會保障體系,同時允許在一定時間內保留農村的權益和“兩棲”生活方式。榕江縣生態移民,即為注解。

二是依托新型產業化,靠有效就業拉動。

畢節市七星關區小壩鎮,大山裡崛起的新能源汽車基地裡,記者見到了53歲的張大旗。刨了幾十年土,因著汽車制造企業力帆時駿落戶當地,兩年前搖身成為工人,學了技術,收入倍增。更令張大旗興奮的是,企業全面投產后,能解決2萬多人就業。

三是“農業中長出工業”。

去年一年,貴州省扶貧辦投入2.54億元財政專項扶貧資金,建了16個扶貧產業示范園區,江口縣農業公園就是代表。農業與旅游觀光相結合,這個佔地逾萬畝的扶貧產業示范園區,涉及4個村1.4萬人,土地100%流轉,農民靠土地租金和園區務工報酬,人均年收入上萬元。

瞄准農業現代化,農業中長出了工業,長出了公園。

勁往哪兒使?

畢節·烏蒙山·海雀村

一次“圍爐夜話”

“養羊要得不?”

“羊要放養,會啃草根,對生態破壞大,不靠譜!”

“要不養牛?老鄉養過多年,技術上沒問題。”

“不過草量有限,養多少,得有個測算。”

“雞呢?成本低,技術簡單,收益也不錯。”

“好倒是好,就是去年村裡瘟死一批,老百姓恐怕不好接受。”

“那就讓合作社先養,做個示范。”

……

春節剛過,畢節市委副書記胡吉宏一招呼,海雀全體幫扶干部,圍坐村支部火爐邊,一爭幾天。主題隻有一個:搞啥產業好。

沒有之前戶戶上門、戶戶見面,就不會有此爭論。

“乍一看,都差不多。進門入戶,才知道千差萬別,搞不得一刀切!”幫扶干部陳畢鬆感慨。

精准扶貧,是新一輪扶貧攻堅的新要求。

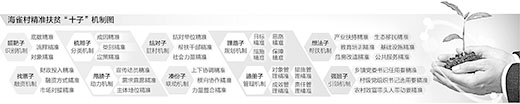

“貧困的人家在哪裡?細看細問‘瞄靶子’,瞄得精細又准確,找准對象好下米。貧困的原因在哪裡?分類分別‘梳辮子’,梳得精細又准確,因人施策胸有底……”海雀村的幫扶干部用通俗易懂的“十子歌”,生動詮釋了“精准”之義。

摸清底數,才有底氣。在銅仁市玉屏侗族自治縣街上村,縣委組織部副部長楊立為我們詳細演示了“民心黨建信息管理系統”。小康信息庫、村民居住地圖、家庭檔案一一在列。點開家庭檔案,“是否貧困戶”“貧困詳細原因”“家庭幫扶訴求”……具體信息有90多項。

再依著每家每戶的不同情況,因戶施策。

“喪失勞動能力的,社保維持基本生活﹔孩子上學負擔重的,給助學扶持﹔因病因災致貧,但還有勞動能力的,提供就業機會……”

建檔立卡,精確摸底,動態管理。到今年6月底,這項工作,要在全省范圍內完成。

以前“大水漫灌”,現在“精准滴灌”,為啥要變?“不能再用手榴彈炸跳蚤,錢沒少花,效果卻未必好。”貴州的干部開始明白這個理兒。

產業鏈扶貧應運而生。通過產業鏈條這根“紅線”,農民與生產、技術、市場精准對接。

“產業扶持最難、最關鍵。貧困農戶成為主要環節和端點,恰恰疏通了產業鏈的毛細血管,大大增強了自身造血功能。”胡吉宏拿出調研報告。以海雀為例,目前,全村213戶村民、7個產業,分別通過4個專業合作社,與6家企業、5個基地、兩個園區鏈接起來,要素聯動、抱團攻堅。

“精准扶貧的實質,就是求真務實。把增強發展、引領致富的能力當作最大的作風建設,才能做到扶真貧,真扶貧。”畢節市委書記張吉勇說。

用改革,拔窮根。

認識的刷新推動實踐的創新。瞄准實效,扶貧攻堅的嶄新機制,在貴州的青山綠水間蓬勃生長。

山行(採訪札記)

車行貴州,觸目皆山。

山山各不同。黔東南,綿綿脈脈,清幽秀麗﹔銅仁,千峰聳峙,崎崛神秘﹔到了畢節,山陡然大了,烏蒙磅礡,萬仞壁立。

曾幾何時,山於貴州,格外沉重——

山高,路就遠。層巒疊嶂,擋住的不只是步履。

山多,地就少。開荒開到天邊邊,種地種到山尖尖。

今朝刮目相看。

從黔東南到黔西北,從武陵山區到烏蒙山區,7天3個地市,3000公裡盤旋,刷新大山印象,與扶貧攻堅緊密相連的幾組關系,由此有了更深切的體悟。比如,人口、資源、環境﹔比如,改革、發展、穩定。

改革行至今天,已成系統工程。統籌協調,才能整體推進。

跳出扶貧看扶貧,構建扶貧開發大格局,創新基礎設施建設機制,減貧脫貧,有了支撐。今年,貴州全省高速公路通車裡程4000公裡,明年,縣縣通高速﹔隨著貴廣高鐵今年通車,貴州進入高鐵時代。交通先行,突破前行。貴陽去榕江,過去,大半天顛簸,先到州府,再11小時車程,才達目的地﹔而今走蓉廈高速,不過4小時。

開放與改革,一體兩面。路通了,改變了時空概念,重構了生產要素,更刷新了視野觀念。

重新打量的,首先是山。石頭多,土層薄,種糧不行,種花椒、天麻正對頭。退耕還林,宜林則林,宜茶則茶,宜旅游則旅游,十大優勢特色產業染綠大山。多年欠發達,渴盼大發展。然而,吹響扶貧攻堅集結號的貴州,面對上項目,搞產業,建園區,沒有一哄而上,照單全收,而是表現出難得的清醒,既考慮技術含量、就業容量,更追問環境質量,重化工項目,一概拒之門外。

清新空氣就是人氣財氣,綠水青山就是金山銀山。產業扶貧園區蓬蓬勃勃,吸引了大批社會和金融資金,以色列水培蔬菜、澳洲淡水龍蝦、台灣生態觀光園林,在大山裡扎根。去年,全省城鎮新增就業55萬人,22萬由園區直接創造。

越是貧困的地方,對自然資源與生態環境的依存度越高。減少貧困人口,才能從根本上減輕環境壓力﹔反過來,護好綠水青山,才能共享生態紅利,加快致富步伐。今天的貴州,既是全國扶貧開發主戰場,又是生態文明建設先行區,扶貧攻堅與守住底線,在這裡辯証統一。

扶貧離不開“扶”。31個中央單位、8個東部城市對口幫扶,貴州看重這份特殊的情義。同時,最大的扶貧是發展,山裡人喊出“扶貧也要自力更生”——

畢節市七星關區小壩鎮,大山裡崛起的新能源汽車基地,投產到開工,短短一年。

貴州不富裕,不富裕的貴州提出了教育“9+3”計劃。9年義務教育基礎上,加快發展中職3年教育。營養餐縣縣覆蓋,惠及連片特困地區近400萬農村學娃﹔中職全部免費,學校建到園區,專業圍繞產業,學生就近就業。

到赫章已是夜裡9點,晚飯吃到一半,縣委書記匆忙趕來,連聲道歉:去鄉鎮轉轉,路上耽擱了。去海雀村,苗族老鄉朱學安一把拉住市委副書記——這個干部他熟悉,兩個月,上了他家六回門。

“貴州不需要艱苦不奮斗的干部!”這是省委書記趙克志的名言。改革的主體永遠是人,關鍵在人。在貴州採訪,常聽兩個詞,一個是內生動力,一個是良心扶貧。告別等、靠、要,提振精、氣、神,新一輪扶貧攻堅,謀劃趕超之策,更夯實執政之基。

在榕江,採訪完生態移民新村,提出去遷出地月亮山看一看。當地人趕忙攔住:從縣城到山裡,路不好走,坐車還得12小時……過去兩年,貴州減少貧困人口404萬,未來幾年,貴州還將減貧745萬。扶貧攻堅,還有很多這樣的“最后一公裡”。

這裡是雲貴高原,1公裡高速路,平均造價1個億。一路上,崇山峻嶺間,不時閃出高橋長隧﹔條條新路,石壁間掏鑿出來,白雲般纏繞山腰。望之感慨萬千。

貴州看山,看出復雜與艱辛,也看出定力和勇毅。

沒有比人更高的山。常常在兜兜轉轉的艱難爬行之后,一回頭,先前高聳的座座山峰,不知何時已經甩在身后,踩在腳底。

本版稿件由本報記者胡果、萬秀斌、楊彥、肖潘潘、汪志球、黃嫻採寫

版式設計:蔡華偉

《 人民日報 》( 2014年06月09日 06 版)