圖:李嵐清在作品展開幕式上講話

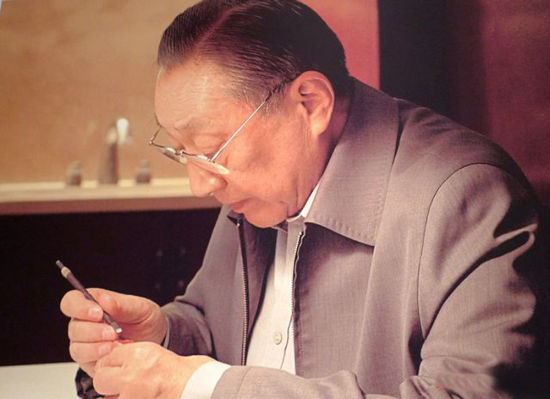

圖:李嵐清自七十一歲起開始學習篆刻,他笑稱這是他“經營的副業” /資料圖片

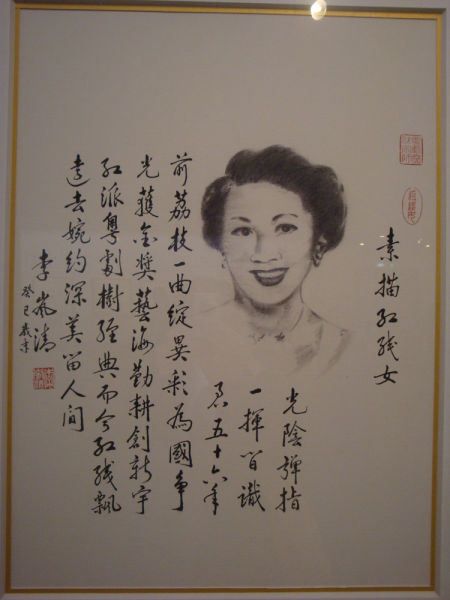

圖:紅線女畫像

小平同志有各種各樣的印章,但獨缺這兩方印,就由我這位當‘處長’的給這位當‘部長’的來刻吧,我想如果我不刻,沒有哪個篆刻家敢給他刻的。”李嵐清說。

大公網訊(記者鄭曼玲) 退休后偏愛在藝術領域怡情養性的原中共中央政治局常委李嵐清,19日在廣州展出其新近創作的128幅素描作品。這些作品以傳統的詩、書、畫、印一體的形式,藝術地再現了聲望夙著的中國近現代文藝大師們的神韻。李嵐清表示,自己因“一時沖動”而愛上素描創作,希望以此傳達對文化的思考、對文藝的熱愛,寄託對20世紀文藝大師們的敬仰和緬懷,並希望今后中國還能繼續涌現更多大師,讓中華民族的悠久文化得到傳承和弘揚。

此次展出的李嵐清素描藝術作品,刻畫了中國近現代128位已故文化藝術大師,當中既包括書畫家徐悲鴻、齊白石、張大千,作家魯迅、老舍、巴金,也包括音樂家聶耳、馬思聰和戲劇家梅蘭芳等,還包括辭世不久的粵劇大師紅線女和締造香港影視文化傳奇的邵逸夫。

素描+毛筆+宣紙別具匠心

作品以“素描+毛筆+宣紙”的形式呈現,別具匠心。每幅素描人物畫像旁,是創作者專門為他們撰寫或編集的詩句,如為漫畫家華君武所寫的是“華老筆下群丑顯,走過墳場壯膽吹。地獄賭局三缺一,隻等鬼役架你來。”為相聲大師侯寶林寫的是“君讓關公戰秦瓊,言語不通挨打頭。酒鬼吹牛攀光柱,夜行違規落陰溝。”每幅作品上還有專門為大師們篆刻的朱紅印章,如齊白石的“獨此一格”、施光南的“在希望的田野上”,創作者將其眼中各位藝術大師的名作、性格、經歷,都凝聚在小小的印章中,與大師素描畫像相映成趣。

李嵐清並與來賓分享創作靈感和體會。他笑說,自己之所以走上素描創作之路,皆因“一時沖動”。“我們音樂文化中有些令人遺憾的地方─那些好聽的、淨化心靈的歌曲,大家都知道是誰唱的,卻不知道作曲家是誰。”而恰恰就是他們,在十分艱苦的條件下,不為名不為利,創作出眾多優秀的音樂作品。

“所以我不服氣,一定要畫下他們!我就是懷這樣的沖動,為他們作畫、治印、寫詩的。”后來國家大劇院想將這些作品展出,“我想了想,在國家大劇院展出,不能隻展示音樂家。”於是他又開始畫了戲劇家、文學家、書法家、篆刻家、畫家和京劇表演藝術家等。

篆刻癮未戒素描“又上癮”

李嵐清笑稱,本來一開始是因為年事已高,不太能承受高強度高密度的篆刻創作,想用畫畫來戒一戒篆刻的“癮”,沒想到篆刻的“癮”沒戒掉,素描“又上癮了,一發不可收拾”。

至於功底和技法,他謙稱自己屬業余水平。“少年時代我愛看小人書,很崇拜書中的名人和英雄人物,喜歡把他們描下來。就是這麼一個基礎。”但他表示,大師已去,精神永存,自己是希望通過這樣一種創作,表達對藝術大家們的緬懷和景仰,也提醒世人不要淡忘那些為中國藝術的輝煌作出杰出貢獻的人。希望中國今后還能繼續層出不窮地涌現像他們這樣的大師,讓中華民族的悠久文化得到傳承和弘揚,讓更多中國人追隨他們的腳步,去實現中華民族偉大復興的中國夢。

開幕式上,李嵐清將新近創作的《就叫特區》書法作品贈送給廣東省委,又將17幅表現林風眠、關山月等素描作品贈送給廣東有關文化藝術機構,還將一幅關於邵逸夫先生的素描作品贈送給香港邵逸夫基金會,由中聯辦接收並轉交。

自2003年卸任之后,李嵐清出現在公眾視野中,大多無關政治隻論藝術。這位前中共中央政治局常委,在位時主管經貿、財稅、教育、文化和科技的副總理,對音樂、書畫等藝術領域狂熱,篆刻亦是他的一大愛好。

據說他自71歲起開始學習篆刻,他笑稱這是他“經營的副業”,每天“聽”《新聞聯播》的時間,也是他的篆刻時間。“電視裡的許多同志我都認識,不用看我也聽得出誰在講話。另外我邊聽邊練篆刻,可以手腦並用,對健腦是有好處的。”李嵐清說。

曾為鄧小平刻兩枚印章

講到篆刻,李嵐清還有一段為鄧小平刻了兩枚印章的趣事。一方是“改革開放總設計師鄧小平之印”、另一方是“科教后勤部部長鄧小平之印”﹔前一方是歷史公認,后一方則是鄧小平的“自封”─他特別關心科技工作、尊師重教,故自稱“科教后勤部部長”。“小平同志有各種各樣的印章,但獨缺這兩方印,就由我這位當‘處長’的給這位當‘部長’的來刻吧,我想如果我不刻,沒有哪個篆刻家敢給他刻的。”李嵐清說。

生活中不少趣事也成了他刻章紀念的靈感。“我退休以后,家裡召開‘家務會議’,選舉‘家務總裁’。我們家一共8口人,我‘僅以’7票之差落選,因為我孫女說,如果讓爺爺當選,我們家恐怕連飯也吃不上,全家隻能吃石頭了。她奶奶作為新當選的‘家務總裁’對我說,以后家裡的事情,你沒有發言權。所以我就隻好刻了一方‘競選失敗’的印章來自我安慰了。”

2007年他出版了《原來篆刻這麼有趣》,也曾在各地舉辦過篆刻展覽。

事實上,多位卸任國家領導人都對藝術創作情有獨鐘。李瑞環退休后曾出版《學哲學用哲學》、《看法與說法》等書,還醉心於京劇曲目的改編。最為業內稱道的是,他改編自梅派名劇《生死恨》的《韓玉娘》,先后十易其稿,從整體布局、人物性格到故事情節,都作了較大改動,被認為是“既繼承原劇精華又脫胎換骨的一齣新戲,為傳統京劇的改編提供了成功的范例”。

“我跟紅線女認識得很早,”在素描作品展覽開幕式上,李嵐清興致勃勃地談起與大師們之間的種種軼事。“還記得是1957年,世界青年大學生聯歡節在莫斯科舉辦,胡耀邦帶領中國青年代表團去參加這個活動。當時我是大學畢業后被派到蘇聯學習,也受到蘇聯的共青團中央邀請去參加聯歡節。”李嵐清說,“主辦方還給我們派了一個任務,說你們中國來的青年大學生,有些不懂俄語的,請你們幫忙承擔翻譯和聯絡工作。我就是給紅線女當翻譯的。”

李嵐清回憶道,“她在聯歡節的文藝比賽中唱了一曲粵曲《荔枝頌》,在國際舞台上獲得了金獎,我們當時都感到很自豪。”此后,兩人直至2000年才又欣然重聚。“那時中央分期分批邀請做出突出貢獻的各界專家到北戴河休假,文藝界是2000年去的,當時我代表黨中央和國務院來接待他們。”相隔43年之后重又見面,李嵐清感慨,“那時她已是滿頭銀髮,但仍然神採奕奕,我們還講起多年前這段往事。”去年底,當李嵐清聽說紅線女離世,馬上決定畫一幅像來緬懷她,“我還特意找了一張她年輕時的照片,大概就是她30多歲時的樣子,來照?畫。”

敬仰邵逸夫為他畫幅像

至於邵逸夫先生,李嵐清說,大家都知道我管了10年的教育工作,而邵逸夫先生對教育事業情有獨鐘,做了很多慈善工作,“我總結了一下,一共捐獻了6000個教育項目,捐贈40多億港元。他這樣堅持不懈支持教育,我很敬仰他,覺得應該為他畫幅像。”

他續稱,“我為每位大師挑的照片,都是經過其家屬認可的。一開始有人說不用了,你這個不涉及肖像權的問題,但我說不行,我要尊重他們家屬的意見,看是否認可這個形象,看完照片還得簽字了表示認可。也有的家屬會給我提建議,給我推薦一幅他們認為更好的照片,那我也可以重新創作。就像梅蘭芳大師,他的嘴我畫了四次也不太滿意,他太漂亮了,那種神韻很特別,不容易畫。”

來源:大公網

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!