4月,印度尼西亚告别连绵的雨水,迎来阳光丰沛的最好时节。60年前,也是在这个时候,中国代表团在周恩来总理的带领下抵达美丽的山城万隆,凭借智慧、诚意和努力,在亚非会议上展现一个全新的中国。

时光荏苒,一转眼已是亚非会议60周年的盛大纪念。当年的“爪哇巴黎”如今修葺一新,路灯悬挂着会议彩旗,整个城市都在兴奋地期待。

人们说,纪念是为了前行。那么在一个甲子之后重走历史之路,沿着中国代表团当年的足迹探访那些关键节点,或许能给予我们更多前行的力量。

万隆机场:殊为不易的180公里

现在,印尼已经进入旱季,即便是在群山笼罩中一向多雨多云的万隆,每日正午阳光也十分炽烈。从万隆市中心往西北驱车5公里,四面环山的侯赛因·萨斯特雷纳加拉机场便映入眼帘。

和印尼大多数机场一样,万隆机场也是低矮的民族风格建筑,外表小巧简约,并不起眼。但人们知道它的悠久历史后,情不自禁地对其另眼相看——

侯赛因·萨斯特雷纳加拉机场外景。庄雪雅摄

这座机场最初由荷兰殖民者兴建,当时它的所在地还叫安迪尔村,机场也曾以此冠名;印尼建国之后,翻新扩建了机场,并以本国航天英雄命名之。

1955年4月,29个亚非国家和地区的代表就是从这里开始了他们的万隆之行。

如今的万隆已是印尼第三大城市,铁路、高速公路早已修通,往返首都雅加达,自驾反而比坐飞机省事不少。记者驱车180公里,不到3个小时即可抵达万隆,一路山间美景一览无余,十分赏心悦目。但在60年前,这段路程全是山地,一路陡峭颠簸,安全形势也令人担忧。

山路不好走,那乘飞机呢?“克什米尔公主号”事件令所有人惊魂未定,据时任中国驻印尼使馆副武官易飞回忆,当时的万隆机场只能供小飞机起降,小飞机只能低飞,很容易遭到武装袭击。

侯赛因·萨斯特雷纳加拉机场。庄雪雅摄

因此,虽然印尼政府采取严密的保卫措施、部署大批军警,但对于一路坎坷的中国代表团而言,如何才能平安抵达万隆,成为一个大难题。易飞说,使馆将情况报告给周总理后,他只说了两句话:相信印尼政府,尊重印尼政府安排。就这样,万隆机场迎来了中国的客人。

在欢迎的人群中,一个圆脸男孩左手捧着鲜花,右手拉着个小姑娘,以百米冲刺的速度跑到周总理面前。总理接过鲜花,笑呵呵地和两个孩子握手。这个画面被记录下来,成为亚非会议的经典影像之一。

当年的献花少年梁思谋如今已经73岁,回忆起那段经历,激动之情仍然溢于言表:“当时我的脑海一片空白,想说的什么都忘了,只是连连说‘您好,总理!’”

老先生如今旅居香港,60年前的盛会成为他一生的情感羁绊。每逢亚非会议纪念,老人都会专程赶回万隆。此外,他还是学生组织“亚非会议青年领袖模拟大使”的热心赞助人,“为总理献花是一生的荣幸,我绝对不可能忘记。”探寻历史的人会发现,像梁思谋这样为亚非会议出力的爱国华侨,还有很多很多……

达曼沙利街10号:爱国华侨的拳拳之心

在印尼语里,“达曼沙利”的意思是“水宫”,但这条街实际上没有想象的那样豪华:狭窄的山城小路曲折而上,一侧是陈旧的汽车修理铺和小吃摊,一侧是很有年代感的小别墅。路边没有人行道,行走时摩托车不停从身边呼啸而过,险象环生。街上曾经有过的辉煌胜景,似乎已经湮没在岁月的烟尘中。

1955年,亚非会议召开前,东道主印尼面临着一大窘境:印尼仍未从战争创伤中恢复过来,万隆更是缺少像样的酒店,如何安置各国首脑?大会工作人员、后来担任苏加诺总统私人助理的司徒眉生提出,可以向华人富商借别墅一住。于是周总理、陈毅元帅住进达曼沙利街10号,借宿在华侨郭贵盛家。

达曼沙利街离主会场独立大厦仅3公里,交通便利;而据历史记载,这栋别墅位于一个独立的高坡上,便于警卫。为了欢迎总理,郭贵盛夫妇俩特别将被褥床单全部更新,自己则临时住到酒店。

现在的达曼沙利街。庄雪雅摄

热情欢迎中国代表团的,不仅是郭贵盛一家。总理住处需要经常接待各国贵宾,侨胞们主动提供大量沙发座椅、家具家什,甚至为了让自己的家具被选用争执不下,最后大家只好各退一步,每家都选一些。

为妥善安排总理和中国代表团的起居安保,印尼华侨专门成立了“印度尼西亚华侨支持祖国亲人委员会”。据当时负责亲委会联络工作的邱章龙回忆,为了确保总理出行安全,万隆侨社特地邀请曾为辛亥革命、抗日战争作过贡献的万隆洪门洪义顺公会担任保卫工作;迎接总理车队时,他们还安排一些会武术、身强力壮的大汉,分散在成千上万的欢迎人群中。

现在的达曼沙利街。庄雪雅摄

为了保证中国代表团的食品安全,侨团派专人去不同地方采购食材。送交代表团前,华侨们自己都要先尝一尝。此外,华侨们还自发组织了160多辆新型轿车供代表团使用,自己则充当司机,分批日夜轮流值班。

许多当年参与后勤和保卫工作的侨胞都已作古,子女也已垂垂老矣,却还清楚地记得当年父辈的贡献。张娟妮至今念念不忘,母亲张容珍曾经给总理的房间缝窗帘,总理最爱吃她炒的韭菜鸡蛋……

在那几天里,许多侨胞为了看总理一眼,长久地守候在达曼沙利街10号门外和往返会场的路旁。张容珍次女张婉媚说,当时华侨学生们比着谁看到总理的次数多,“我数啊数,一共见了总理20多次”。而据亲历者说,达曼沙利街10号别墅的灯光常常彻夜明亮,那是总理在工作。

独立大厦:中国代表团力挽狂澜的见证者

和人们想象的不同,万隆市中心的“亚非大道”其实并不宽。这条四车道的单行道将城市分成南北两部分,是最主要的交通干道,除了清晨深夜,一天中的大部分时间都拥挤不堪。

在车辆的喧嚣中,路边一座乳白色的三层建筑显得格外美丽静穆。至今已有120年历史的白色小楼由荷兰人建成,原名“协和馆”,起初只是欧洲殖民者的俱乐部,1955年印尼总统苏加诺将其更名为“独立大厦”。这座小楼如此名扬四海,就是因为它见证了60年前那场一波三折、惊心动魄的亚非会议。

蓝天下的独立大厦。庄雪雅摄

中国代表团的万隆之路早在开始前就面临波折。会议发起国印尼、印度、缅甸、巴基斯坦、锡兰(斯里兰卡)早在1954年已就召开大会达成一致,但在是否邀请中国这一问题上仍存在很大分歧。大会秘书长鲁斯兰在《万隆脉络》中回忆,由于对中国缺乏了解兼有意识形态方面的分歧,一些国家明确反对中国参会。

蓝天下的独立大厦。庄雪雅摄

苏加诺则坚持邀请中方,并明确指出“中国不参加,这个会就毫无意义!”他还派司徒眉生与中国驻印尼外交官“闲聊”,通过民间途径将印尼真诚期待中国参会的愿望、其他国家的顾虑等信息传递给中方,帮助当时仍处在西方国家封锁之下的中国准确掌握信息、灵活制定策略。

蓝天下的独立大厦。庄雪雅摄

在各方努力下,4月18日开幕的大会上出现了中国外交官的身影。但谁都没能想到的是,倡导合作、友好的亚非会议竟给这个年轻共和国的代表团设下三道关卡。

会议第二天,与会代表中突然出现反对共产主义国家的声音,气氛一下子紧张起来。中方决定将原定的发言稿分发给各国代表团,周恩来总理则临时起草了补充发言。

“中国代表团是来求团结而不是来吵架的”“中国代表团是来求同而不是来立异的”……求同存异的主张,就这样驱散了笼罩在会场上的阴云。

“我心里和整个会场的气氛一样,由担心转为振奋!”坐在礼堂二层记者席上的司徒眉生目睹了全过程,他事后回忆,当时苏加诺对鲁斯兰说“心里的大石头总算落了地”。

独立大厦内部主会场大厅。庄雪雅摄

4月22日以后,会议进入分组讨论。然而美国此前提出的国情咨文中公然提出“对世界之稳定的眼前威胁集中在亚洲”,并利用朝鲜战争及台湾问题制造舆论,要求亚非会议谴责以武力实现国家野心的做法,矛头直指中国。会场上又出现了分歧。

对此,周总理在与各国代表的讨论中心平气和地解释、澄清了中方在朝鲜及台湾问题上的一贯作为,并适时发表关于中美关系的声明,强调愿意同美国政府坐下来谈判,终于平息了一场酝酿中的风波。

然而,就在会议成功在望时,代表们又因联合公报的措辞陷入争议。时任中国驻印尼大使馆翻译的黄书海说,一个典型的例子是有代表说“共处”是共产主义国家使用的名词,对此周恩来总理表示,乐意改变说法,采取《联合国宪章》中所提的“和平相处”。

经过各方的共同努力,29个与会国家和地区一致通过的联合公报在《促进世界和平和合作宣言》中提出了著名的“万隆会议十项原则”。

印尼总统大学副校长、国际关系学教授班尤对记者表示,除了提出“求同存异”理念,中国代表团还多次力挽狂澜、弥合会议中出现的分歧。会议最终能通过“万隆会议十项原则”、亚非国家能首次向国际社会发出自己的声音,中国贡献巨大。

司徒眉生回忆,在短暂的休息时间里,周总理领导的中国代表团不是抓住机会与各国代表交谈,就是马不停蹄地参加各种会见,“每一个成员都是严肃认真全力以赴的”。有人统计,周总理7天中共参加16次会议,进行10次会谈,举办15次招待宴会,每天睡眠时间不足3小时。

会议亲历者、中方代表团成员张彦说,中方的努力得到了与会各国代表的肯定和信任,周总理更是凭借高度的政治智慧和人格魅力,赢得了大家的尊重和热爱。

历史之路:铭记、反思和前进

1980年会议25周年前夕,独立大厦被开辟为博物馆,此后屡次翻新、扩建,如今已成为印尼进行爱国主义教育的重要场所。现在,博物馆外竖起的100多根旗杆已经旗帜招展,静静迎候来自各方的代表。

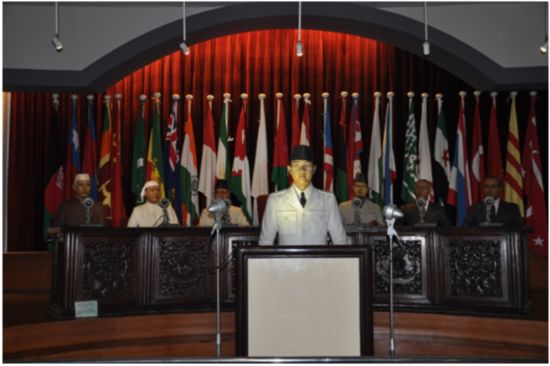

走进刚刚翻修结束的展览厅,迎面可见按照会议实景陈设的主席台,会议5个发起国的领导人蜡像神情肃穆,身后竖立着29个参会国家和地区的旗帜——刚刚独立的苏丹甚至来不及设计国旗,便用一块写着国名的白布代替。主席台对面硕大的石质地球仪上,与会国家和地区都以金色标出,一眼便看到了中国。

独立大厦内部,实景主席台。庄雪雅摄

展厅中最引人瞩目的当是集中悬挂的“万隆会议十项原则”玻璃匾,29块匾额以与会国家和地区的不同文字刻写而成,在灯光的照射下,庄严的文字熠熠生辉。另一侧陈列着亚非会议的相关文物和图文资料。无论是质朴的藤编桌椅还是略显笨重的相机和打字机,都是会议期间所使用的原物,凑近观察,历史的印迹清晰可见。文物对面,展板的历史资料详尽介绍了亚非会议的由来、筹备和召开情况,其中两幅巨照格外吸引眼球。

其一是“克什米尔公主号”飞机的残骸图片。这场震惊中外的惨剧用血淋淋的现实警醒所有人,寻求独立、和平、协作之路绝非坦途。它是一道伤疤,即便在60年后都还隐隐作痛;也是一种力量,不断提醒人们万隆精神的来之不易。

其二就是周总理接受梁思谋献花的照片。“那时候太小,光顾着激动,后来我才知道,周总理作出了多伟大的贡献,”梁思谋说,“会议陷入僵局时,周总理开阔的心胸和高度的智慧让分歧各方愿意存异求同,没有他,亚非会议就不会这么成功。”

独立大厦内部,新闻官在进行讲解。庄雪雅摄

步出博物馆向东望去,一街之隔的萨沃尔—霍曼饭店也已装修完毕,这座灰色的四层建筑是当年各国代表团的指定酒店,荷兰式的厅堂中处处悬挂着亚非会议的历史照片。有趣的是,虽然周总理最终没有下榻此处,酒店大堂还是珍而重之地展示着一本“1955年亚非会议贵宾纪念册”,第一个签名便是“周恩来”。

装修已毕的萨沃尔—霍曼饭店。庄雪雅摄

酒店中陈列的周总理参会贵宾名册。庄雪雅摄

酒店中陈列的周总理参会照片。庄雪雅摄

亚非会议纪念博物馆馆长托马斯告诉记者,60年前,苏加诺、周恩来、尼赫鲁等亚非领袖就是从萨沃尔—霍曼饭店出发,完成了到会场的“历史散步”。短短200米的路程中,各国代表谈笑风生,成为一段佳话。这条“历史之路”如今已经修葺一新,沿街的彩旗条幅迎风招展。托马斯说,24日举行的亚非会议60周年纪念活动中,与会代表们还会重走这段路。

“重走万隆路也好,举行会议纪念也好,都是对60年前承诺的坚守,”托马斯说,新时期的亚非会议不再仅仅着眼政治独立,更将重视经济发展,为万隆精神注入新的内涵。(人民日报全媒体平台记者 庄雪雅)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!