凜然英雄氣,激蕩天地間。

1941年1月,“皖南事變”后,新四軍在鹽城重建軍部,浴火重生。嘹亮的軍號,再次響徹大江南北﹔紅色的星火,迅猛蓬勃萬裡河山。

烽火歲月裡,新四軍軍部暨中共中央華中局、蘇北區及鹽阜區黨委、抗大五分校、魯藝華中分院等一批黨政軍校機關進駐鹽城。鹽城,這座蘇北小城,一度成為整個華中敵后抗日根據地的政治、軍事、經濟、文化中心。

三萬裡河東入海,五千仞岳上摩天。在血與火中熔鑄而成的鐵軍精神,在鹽城如鐵流沸騰、不斷升華,歷經千錘百煉,鑄就鐵骨忠魂,成為中國共產黨精神譜系中閃亮的精神坐標之一。

一切向前走,都不能忘記走過的路﹔走得再遠、走到再光輝的未來,也不能忘記走過的過去,不能忘記為什麼出發。

當前,第二批“不忘初心,牢記使命”主題教育正如火如荼開展。黨員干部如何在傳承紅色基因中感悟初心真諦、擔當時代使命?

市委書記戴源在主題教育現場學習中指出:在堅定崇高信仰中踐行鐵軍精神,在赤誠為民造福中弘揚鐵軍傳統,在保持奮勇爭先中詮釋鐵軍擔當,努力當好鐵軍精神的忠實守護者、自覺實踐者和堅定傳承者,把先輩們開創的事業不斷推向前進。

鹽阜大眾報,新四軍領導下創辦的黨報,劉少奇親筆題寫報名,一代代鹽阜報人,血脈裡流淌著新四軍生生不息的鐵軍之魂,鹽阜大眾報“從大眾中來,到大眾中去”的辦報宗旨,在中國新聞史上留下了厚重的一筆。

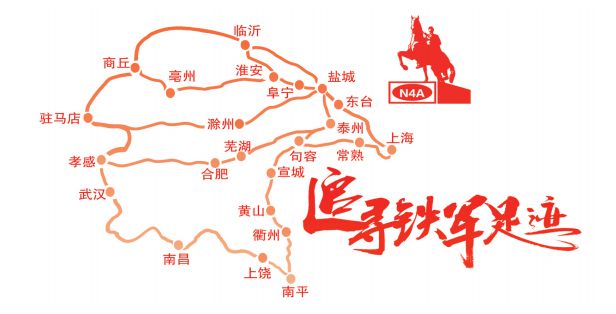

2019年9月23日,鹽阜大眾報報業集團在中共鹽城市委宣傳部的精心指導下,啟動了“追尋鐵軍足跡,牢記初心使命”大型融媒體新聞行動,吹響了新時代傳承紅色基因、弘揚鐵軍精神的嘹亮號角。18名黨報融媒體記者在鏗鏘有力的《新四軍軍歌》中踏上了征程,沿著鐵軍征戰大江南北的光輝足跡,分成南線與北線兩條線路,歷時58天,跨越8省1市,總行程11000余公裡,相當於重走一次長征路。

一路奔波,一路追尋,一路思索,一路收獲。這是一場牢記初心使命的追尋之旅,這是一場詮釋鐵軍精神的答卷之旅,這是一場踐行新聞“四力”的傳承之旅……

初心照鑒:是追憶,更是追尋

金秋九月,秋意漸濃,層林盡染。“追尋鐵軍足跡,牢記初心使命”大型融媒體新聞行動踏上征程,一路翻山越嶺,跨江過河,風塵仆仆。

為什麼出發?

答案不言自明——我們的紅色政權,須知來之不易﹔牢記初心使命,絲毫不容懈怠!

回眸歷史,鹽城曾是華中敵后抗日根據地的指揮中心,亦是錘煉鐵軍精神的“紅色熔爐”。無論是在戰火紛飛硝煙彌漫的戰爭年代,還是在新中國激情燃燒的建設歲月﹔無論是在風雲激蕩的改革開放大潮之中,還是在世紀之交的蓬勃興盛的發展時期,鐵軍精神都深深融入鹽阜兒女的血脈,激勵著一代又一代鹽阜兒女砥礪奮進、繼往開來。

昂首闊步新時代,風鵬正舉新征程。長江經濟帶、長三角一體化、沿海開發等國家戰略在鹽城交匯疊加,鹽城在新時代方位中擔負起新的使命,需要全市干群重溫初心、增強激勵前行的紅色精神動力﹔走好新時代長征路,仍需要貫注偉大的鐵軍精神,為追夢者賦能,為奮斗者鼓勁!

沒有什麼能夠阻擋,我們對初心使命的追尋。錚錚誓言,擲地有聲!

這一路行走,我們在追隨

新四軍的鐵騎所至,就是新聞行動的足跡所至。

1937年12月25日,新四軍軍部在武漢漢口宣告成立,8省紅軍游擊健兒匯聚成抗日鐵流。新四軍成立后,10年艱難曲折、浴血奮戰的歷史,波瀾壯闊、氣壯山河。

從新四軍第一個軍部組建地湖北武漢,到軍部移駐地江西南昌﹔從皖南集結地徽州岩寺的“點將台”,到軍部深扎人民群眾中的涇縣雲嶺村﹔從中原地區的革命搖籃河南確山縣竹溝鎮,到新四軍罹遭磨難、砥礪初心的上饒“集中營”﹔從“皖南事變”后重建軍部地蘇北鹽城,到軍部戰略轉移駐地盱眙黃花塘,以及最后改編為華東野戰軍的駐地山東臨沂……採訪組一路風塵仆仆,踏訪洒遍千山萬水的紅色元素。

一路追隨,穿越時光。從1937年10月開始組建新四軍,到1947年1月改編為華東野戰軍,新四軍10年浴血奮戰、紅色鐵流縱橫馳騁的歷程,歷歷在目,其間的篳路藍縷、坎坷曲折,讓人感同身受!

這一路行走,我們在追憶

如同紅色火炬的新時代“接力者”,採訪組走進了新四軍一個個紅色革命的遺址遺跡,走進了一個個健在的新四軍老戰士家中,見証著一件又一件激蕩人心的紅色文物,聆聽了一個又一個叩動心弦的紅色故事,用飽含深情的筆觸,用全息呈現的鏡頭,生動再現壯懷激烈、驚天動地的革命故事。

“鹽城,是我的老家啊,新四軍重建的軍部就在那個地方。”在江西省南昌市,96歲的新四軍老戰士葉道清,對鹽城的飽含深情,溢於言表,他向採訪組講述著驚心動魄的戰斗經歷,令人震撼、令人動容!

“鹽城,是在江蘇啊。”在安徽廬江縣柯坦鎮,採訪組面對102歲的新四軍老戰士周加生時,老人得知採訪人員來自鹽城,仍然記憶猶新地說,“我曉得呢,劉少奇、陳毅在那裡戰斗過,是新四軍重建軍部的地方。

八十余載烽火路,兩萬余裡雲和月。“他們怕等不及,我們怕來不及!”每到一地,探訪慰問新四軍老戰士是採訪“必答題”,新聞行動中,共採訪了9名新四軍老戰士,他們面對鏡頭口述歷史,搶救性地留下了一批珍貴的紅色史料。

這一路行走,我們在追尋

“踏上征程,我們每天都沉浸在《新四軍軍歌》 那激昂雄壯的旋律中,追尋鐵軍足跡,重回烽火歲月,解密紅色基因,目的是傳承鐵軍精神,牢記初心使命,走好新時代長征路。”這是全體採訪人員的心聲。

在紅色大地上追尋初心,在新聞行動中錘煉黨性,在踐行“四力”中提升本領。“追尋鐵軍足跡,牢記初心使命”新聞行動,是一次令人熱血沸騰的採訪活動。採訪組從歷史中追尋當初出發的初心,闡釋用生命和鮮血鑄就的偉大鐵軍精神,凝聚起“革命理想高於天”的信念和勇氣。

心中有信仰,腳下有力量。採訪組成立的臨時黨支部,將追尋之旅視為“流動課堂”,在上饒集中營革命烈士紀念碑,在“皖南事變”死難烈士紀念廣場,在河南確山竹溝革命紀念館群雕塑像前……每一個紅色紀念地,大家都懷著無比崇仰的心情,向革命先烈們獻花、鞠躬,老黨員舉起右拳重溫入黨誓詞,新黨員在烈士塑像前舉行入黨儀式。

每到一處,採訪組的同志就地上黨課,組織學習習近平總書記關於“不忘初心、牢記使命”的重要論述和對“記者再走長征路”主題採訪的重要指示精神,學習革命先輩 《論共產黨員的修養》等光輝著作。

學思征程,知行合一。從追隨到追憶,再從追憶到追尋,經歷風雨方知初心之貴,經歷挑戰方知初心之真,經歷犧牲方知初心之固。

何為初心?初心何為?這一路追尋,我們用一篇引起強烈社會反響的現場採訪手記——《初心原是血凝成》給出了答案!

精神解碼:是問卷,更是答卷

追尋鐵軍足跡,像在歷史和現實間穿行。

鐵軍精神,是一個個精神密碼。既是交給傳承者的一張張問卷,更是寫給未來的一張張答卷,讓我們一路追尋、一路詮釋。

“光榮北伐武昌城下,血染著我們的姓名﹔孤軍奮斗羅霄山上,繼承了先烈的殊勛……”慷慨激昂的《新四軍軍歌》,讓我們尋覓到鐵軍精神最早生發的源頭:1925年5月,以共產黨員為骨干的國民革命軍第四軍葉挺獨立團作為先遣隊出發,揭開了北伐序幕,並取得扭轉戰局的“汀泗橋戰役”大捷。獨立團在武昌洪山修建的烈士墓,墓碑上鐫刻著“諸烈士的血鑄成了鐵軍的榮譽”,首次出現了“鐵軍”的尊稱。1927年1月,葉挺獨立團作為第四軍的代表,接受了人民群眾贈送的“鐵軍盾”,“鐵軍”廣被傳誦。

正是基於這樣的光榮傳統,新四軍不僅繼承了“鐵軍”的榮譽稱號,而且弘揚光大著鐵軍精神,用鮮血和生命為鐵軍精神注入了共產黨人永恆不變的初心和使命。

一路走來,無數過往的革命先輩與史實細節,凝結而成的鮮活厚重形象。使我們對鐵軍精神,有了更為深刻的理解。

鐵的信念,熔鑄於聽黨指揮

跟黨舉旗,聽黨指揮。這是新四軍矢志不渝的政治信念,黨的初心就是新四軍的初心!“風雨浸衣骨更硬,野菜充飢志越堅﹔官兵一致同甘苦,革命理想高於天。”在風雨如磐的征戰中,新四軍意志堅定跟黨走,越是艱險越向前!在艱苦卓絕的對日作戰僵持階段,新四軍即使在皖南事變中遭到國民黨頑固派的圍攻,也沒有動搖新四軍跟黨舉旗、聽黨指揮的堅定信念!

1941年1月,“皖南事變”后,新四軍在鹽城重建軍部,在中國共產黨堅強領導下新四軍浴火重生,以無比堅定的政治立場和將人民利益高舉於頭頂的強大號召力、凝聚力,托舉起鐵軍迎風招展的獵獵戰旗。

在“皖南事變”后,一批新四軍將士被關進上饒集中營,其中就有革命烈士張太雷的兒子張一陽,被關進集中營后他身患重病,敵人一手拿著“悔過書”,一手拿著藥瓶,隻要張一陽在“悔過書”上簽字,他就能得到藥物。可是,張一陽拒絕了,身為共產黨人,任何時候都要對黨忠誠、絕不叛黨!

他因病重,沒有藥物治療而犧牲。同在上饒集中營,年輕的我黨機要員施奇面對勸降和酷刑、堅貞不屈,最終被敵人殘酷地活埋。

“革命理想高於天”,在一個個革命先烈身上,都表現得淋漓盡致!

鐵的擔當,呈現於報國為民

“以百姓之心為心。”採訪組一路見証:新四軍是人民的子弟兵,來自人民,為了人民,始終與人民心肉相連、生死與共!金戈鐵馬,槍林彈雨。一路征程,處處留下“軍愛民,民擁軍,軍民團結一家親”的感人場景,留下魚水深情……

葉挺在岩寺“點將台”點驗新四軍期間,得知當地有一個名叫汪五婆的孤寡老人生了癆病,他立即安排軍醫給汪五婆治病,還親往探視,留下了慰問金。汪五婆病愈后,提著一籃新鮮白菜,來到金家大屋答謝葉挺。

白菜,葉挺收下了,但他堅持按市價付了錢。

新四軍鐵流所過之處,對敵作戰,鐵骨錚錚﹔造福民生,古道熱腸。

“葉挺橋”“宋公堤”“千塘百壩”……新四軍每到一處,與人民群眾打成一片,修繕房屋、造橋鋪路,與人民群眾一起生產勞動,留下了難以計數的愛民佳話!1943年2月4日,大年正月初一。李先念、任質斌等五師領導在自身供給極端困難的情況下,仍慷慨地給師部駐地的16戶貧困村民送上了一份新年賀禮——一捆木柴和一塊銀元。

“最后一口糧做軍糧,最后一塊布做軍裝,最后一個兒子送戰場。”新四軍報國為民,贏得軍民一心、生死與共。人民群眾的支持,是新四軍從勝利走向勝利的力量源泉,是新四軍發展壯大的“最強硬核”。軍民團結如一人,筑起了奪取抗日戰爭勝利的銅牆鐵壁。

新四軍軍部重建后,部隊從當初的1萬余人迅速發展壯大,到抗日戰爭結束時,已達到了30多萬人。這支雄壯的鐵軍,被毛澤東主席譽為“華中人民的長城”。

鐵的作風,體現於英勇頑強

“為什麼戰旗美如畫?英雄的鮮血染紅了它!”鐵軍精神的密碼,是用血肉之軀“鎖碼”。

“彎弓射日到江南,終夜喧呼敵膽寒。鎮江城下初遭遇,脫手斬得小樓蘭。”抗日戰場上,新四軍捷報頻傳,勝利的背后,演繹著新四軍英勇善戰的“鐵血風雲”。

在“皖南事變”中,新四軍面對數倍於己的敵人,奮起反擊,許多戰士打到了最后一顆子彈,絕不投降!新四軍在鹽城重建軍部后,鹽阜區反“掃蕩”戰斗、劉老庄戰斗、黃花塘戰斗、宿北戰役、魯南戰役……一個個炮火連天的戰場,新四軍戰士沖鋒陷陣、視死如歸﹔前赴后繼,浴血疆場﹔頑強拼搏、精忠報國。

戰爭,無情而殘酷。而那戰場上的火光,卻最能映照出紅色初心。1943年3月18日,新四軍三師七旅19團2營4連82名指戰員,面對1600多名日軍的瘋狂掃蕩,為掩護黨政機關和人民群眾安全轉移,與敵人從拂曉戰至黃昏,全連戰士光榮犧牲,朱德元帥說:“淮北全連82人全部殉國的劉老庄戰斗,無一不是我軍指戰員英雄主義的最高表現。”

在一次次戰役中,沖上最前線的,是將官,是指揮員。1944年9月11日,新四軍第四師師長彭雪楓在夏邑八裡庄前線指揮作戰時,壯烈殉國,年僅37歲。據《新四軍發展史》記載:新四軍成立后,歷經大小戰斗2.46萬次。在鹽城重建軍部至抗日戰爭結束時,經過 4 年半時間,新四軍先后光復國土25.3萬平方公裡,解放人口3400萬。

他們史詩般的英雄事跡,點亮了中華民族精神之燈塔,鑄就了中華民族不朽之豐碑。

鐵的紀律,彰顯於執紀嚴明

“不拿群眾一針一線”。新四軍執紀嚴明,一位新四軍老戰士在接受記者採訪時回憶道:“誰要是貪污一分錢,就會被軍法從事,誰也不能例外!”

征戰途中,無論是面臨暴風驟雨,還是溯風裂骨,新四軍絕對不允許隨便進入百姓家中,這是鐵的紀律。那時,很多老百姓,清晨打開家門時常會見到令他們驚訝的一幕——一些新四軍戰士,經過一夜行軍或作戰,疲累地在他們的家門外和衣而睡,沒有一個人,驚擾過他們的睡夢……

在新四軍一師奮戰的蘇中區,至今還流傳著這樣的一則佳話:有一天,粟裕師長的戰馬放在農民的院中,因缰繩沒系牢,這匹戰馬啃噬了老百姓家中的一棵樹的樹皮。粟裕當即表態:我要給你重栽一棵樹。幾天后,事務繁忙的粟裕果真帶著樹苗,親自到老鄉家裡植下了一棵樹。

這棵樹,栽在老鄉家裡,更栽在人民心裡!

鐵軍精神,傳承於守正創新

新四軍是在烽火硝煙中誕生的一支抗日武裝。在民族大義面前,放下個人恩怨,反抗侵略、報國為民,勇於擔當,這充分體現了中國共產黨的初心使命。

從零散作戰到整編成軍,從游擊戰爭到建立根據地,從深山老林到轉戰平原水鄉,新四軍的戰略戰術在創新中謀求發展,歷經鐵的錘煉,鍛造出一支文明自信之師。

尤其在歷經“皖南事變”后,新四軍自力更生、艱苦奮斗、創新發展,開展了聲勢浩大的大生產運動,先后在各根據地建立江淮銀行、鹽阜銀行、淮海銀行等一批紅色銀行及印鈔廠,創辦了一大批合作社、軍工廠,打破了敵人的經濟封鎖與金融掠奪,既保障了人民群眾的根本利益,推動了根據地的經濟發展。

鐵軍精神,既是馬克思主義基本原理與中國革命實踐相結合的產物,又是中國共產黨人信仰、信念、作風等各方面的綜合體現。從中我們可以獲得開展新時代偉大斗爭的銳利思想武器,獲得堅定理想信念、敢於擔當的強大精神支撐,獲得實現中華民族偉大復興的中國夢的澎湃精神動力。

正如《長征——前所未聞的故事》的作者哈裡森·索爾茲伯裡所言:“人類的精神一旦喚起,其威力是無窮無盡的。”何為鐵軍精神?如何傳承鐵軍精神?這一路追尋,我們用一則訪談視頻:總編輯與專家學者面對面——《鐵軍精神薪火傳》給出了答案!

【“十三五”,我們這樣走過】市場主體創新步伐堅實 “深化國有企業改革,發展混合所有制經濟,培育具有全球競爭力的世界一流企業。全面實施市場准入負面清單制度,清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法,支持民營企業發展,激發各類市場主體活力。”習近平總書記的重要論述,為激發各類市場主體活力指明了方向。“十三五”以來,在一項項惠企政策、改革措施推動下,市場主體實力越發雄厚、活力更加充沛。 【詳細】

【總書記擘畫高質量發展】共享發展,民生改善奔小康 高質量發展,是共享成為根本目的的發展。習近平總書記多次強調,“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標。”疫情防控期間如何全力醫治患者拯救生命、兜牢民生底線?扶貧產業是否落地生根、易地搬遷群眾能否穩定就業?改革發展成果怎樣更多更公平惠及人民群眾?總書記在國內考察中訪民情、察民意、問民生,殷殷囑托和深切關懷體現了大黨大國領袖真摯的人民情懷。 【詳細】