8月19日下午,習近平總書記來到全國重點文物保護單位敦煌莫高窟,實地考察文物保護和研究、弘揚優秀歷史文化等情況。在敦煌研究院,總書記察看珍藏文物和學術成果展示,並同有關專家、學者和文化單位代表座談。現場其中一位向總書記介紹情況的正是被譽為“敦煌女兒”的樊錦詩。

樊錦詩,1963年畢業於北京大學歷史系考古學專業,同年9月到敦煌文物研究所,至今已工作40余年。半個世紀,情牽敦煌,被譽為“敦煌女兒”的她,主要致力敦煌石窟考古、石窟科學保護和管理,先后擔任敦煌文物研究所副所長、敦煌研究院副院長、敦煌研究院院長等職務,現任敦煌研究院名譽院長,蘭州大學兼職教授、敦煌學專業博士生導師。2018年12月18日,黨中央、國務院授予樊錦詩同志改革先鋒稱號,頒授改革先鋒獎章。

人民網此前曾對樊錦詩做過專訪,讓我們一起走近“敦煌女兒”,了解她的敦煌人生。

樊錦詩接受人民網專訪

“對敦煌的了解越深,就對它越發熱愛”

1962年,還在讀大學的樊錦詩前往敦煌實習,由此與敦煌結緣。畢業后樊錦詩被分配去敦煌,在第一次親身前往敦煌后,石窟藝術的博大精深給樊錦詩留下了深刻的印象。

敦煌洞窟裡面極美,但研究環境卻極差。離開洞窟時,沒有棧道、沒有樓梯,隻能膽戰心驚地走靠在一根長木頭的左右兩側分別插入短木條的“蜈蚣梯”。住的房子是泥塊搭建的,沒有電燈、沒有自來水。而且,敦煌交通不便,信息傳播的速度也極慢,收到的報紙日期都是一個禮拜甚至十天之前。

樊錦詩說,做出堅守敦煌這個選擇其實是一個漫長的過程。在敦煌越久,越深入地接觸它之后,就越發地感嘆敦煌藝術真的博大無邊、深不及底,仿佛有一種很強的磁力,牢牢地把人吸引住。對敦煌的了解越深,就會對它越發熱愛。

“改革開放帶來了敦煌學研究的春天”

在16世紀中葉,隨著陸上絲綢之路衰落,嘉峪關封關,莫高窟因長期無人管理而被荒廢遺棄,任人偷盜破壞,神聖的藝術殿堂幾成廢墟。直到1944年“國立敦煌研究所”成立之后,才重新得到保護和管理。

改革開放帶來了中國敦煌學研究的春天。改革開放初期的敦煌文物研究所規模雖小,任務卻重。在黨和國家的關心之下,工作環境越來越好,加之1987年莫高窟申遺成功,敦煌文物的保護、敦煌文化的研究工作可以說是芝麻開花節節高,越來越興旺發達。在改革開放期間,樊錦詩與團隊積極展開對外交流,我國與日本合著的《中國石窟》更是名噪一時。

1998年,樊錦詩成為了敦煌研究院的院長。樊錦詩說,我從副所長一直到院長,前后將近四十年,是改革開放給了我這個機遇。如果沒有改革開放、沒有國家的好政策、沒有前輩的栽培和幫助、沒有職工的支持,我一個人即使有天大的本事也無能為力。

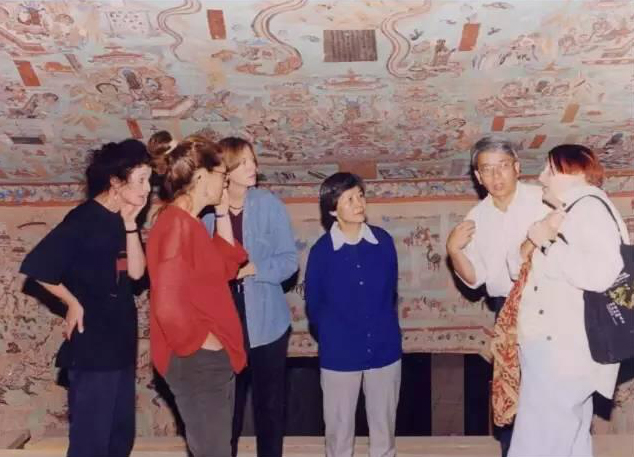

1998年,樊錦詩(左四)與外國學者探討壁畫保護方案

“能為敦煌莫高窟服務是我的幸運”

敦煌莫高窟到如今已歷經1600多年,在一批仁人志士和幾代莫高窟人的堅守、探索、奮斗、前進,薪火相傳之下,敦煌莫高窟有了嶄新的面貌。

而對於敦煌莫高窟的保護工作,樊錦詩強調要慎之又慎,就像給人看病一樣,要了解病人的體質、發病的原因才能對症下藥。此外,通過先進的數字化手段將每個洞窟的檔案建立起來,經過對比不同時期的檔案檢查洞窟的病害是不是在加重,保護工作到底有沒有做好。

工作辛苦是必然的。而樊錦詩說,過程雖然辛苦,但是探索讓人感到樂趣無窮,而探索出了成果,更是讓人高興。所以,我願意品嘗這份“辛苦”,更願意留在敦煌。回望我這一輩子,我覺得非常值得——敦煌莫高窟是那麼了不起的文化遺產,能為它服務是我的幸運。如果再讓我選擇,我也會選擇堅守敦煌。

作者:黃維 韋衍行

資料整理:王政淇 王瑞(實習生)