敦者,大也﹔煌者,盛也。

歷經千百年的風霜,敦煌,以滄桑歷史與美麗傳奇吸引著人們。

習近平總書記19日在甘肅省考察調研。當天下午,他來到全國重點文物保護單位敦煌莫高窟,實地考察文物保護和研究、弘揚優秀歷史文化等情況。

敦煌,絲綢之路上璀璨的明珠,是文明交流與融合的歷史見証。

2016年9月,在致首屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會的賀信中,習近平指出:“敦煌是歷史上東西方文化交匯的重要樞紐,不同文化在這裡匯聚和交融,塑造了獨具魅力的敦煌文化。”

習近平致首屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會的賀信

2019年6月,習近平在塔吉克斯坦《人民報》、“霍瓦爾”國家通訊社發表題為《攜手共鑄中塔友好新輝煌》的署名文章。文章中提到:“2000多年前,中國西漢張騫鑿空西域之旅,開辟了偉大的絲綢之路,在人類文明交流史上留下了華美樂章。”

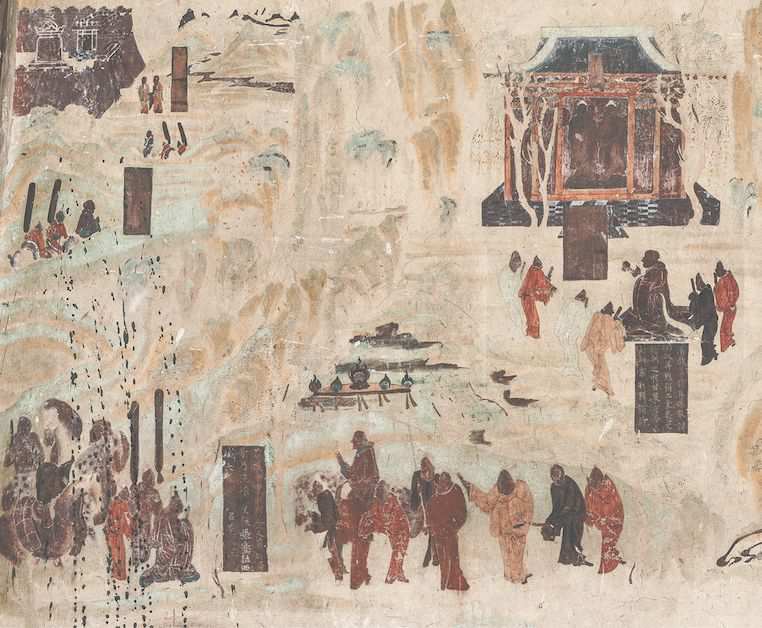

在莫高窟第323窟中,精美的壁畫再現了張騫的功績。

張騫出使西域(圖片來源:敦煌研究院)

從此“使者相望於道”“商旅相繼”,古老的中國與中亞、西亞、南亞的主要國家和地區建立了直接聯系。

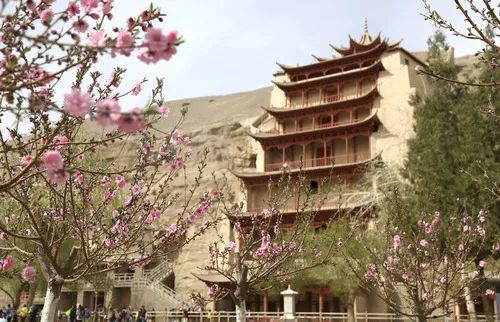

這是一條貿易之路,更是一條友誼之路。敦煌,正處於這條路的咽喉要地。千年時光的風雲際會,在這裡留下了數不勝數的文化瑰寶。敦煌市東南25公裡處,鳴沙山東麓、宕泉河西岸的斷崖上,莫高窟靜靜佇立了1650余年。

連綿起伏的敦煌鳴沙山。(2016年9月6日,新華社記者 陳斌 攝)

開鑿於公元366年的莫高窟,又稱為“千佛洞”,是中國現存規模最大的佛教石窟寺遺址,也是世界上歷史延續最悠久、保存較完整、內容最豐富、藝術最精美的佛教藝術遺存,於1987年列入《世界遺產名錄》。

2019年4月18日,游客在位於甘肅省敦煌市的莫高窟游覽。(新華社發 張曉亮攝)

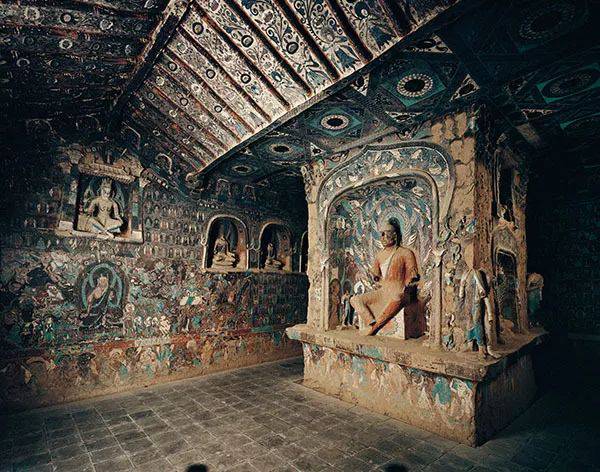

歲月流水般逝去,莫高窟現存735個洞窟、45000多平方米壁畫和2000多身彩塑。

中心塔柱窟—莫高窟第254窟—北魏(圖片來源:敦煌研究院)

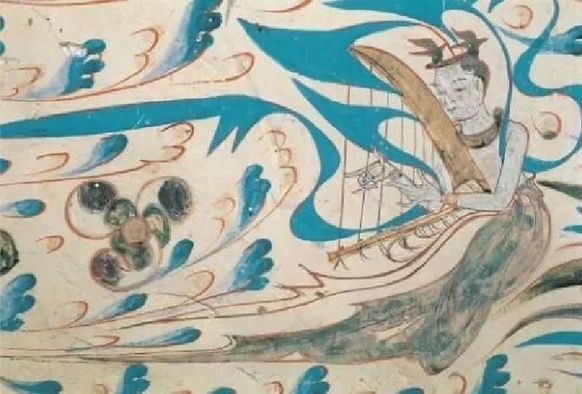

飛天擎箜篌,莫高窟第285窟—南壁 西魏(圖片來源:敦煌研究院)

歲月與自然的鬼斧神工,造就了敦煌別具一格的美景,吸引著四面八方的游客。

有人形容說:“世界任何傳說中神奇的地方,隻要去過一次可能便不再神奇。但惟有敦煌,在你造訪之后,心裡的感覺反倒更加神奇。”

游客在甘肅省敦煌市鳴沙山月牙泉景區游覽。新華社發(張曉亮 攝)

2019年6月,游客在敦煌市鳴沙山月牙泉景區游覽,領略大漠風光,體驗絲路風情。新華社發(張曉亮 攝)

獨樹一幟的敦煌文化,讓藝術家們的靈感源源不絕。千年人文歷史,在大漠戈壁滋養出絢麗的藝術之花。

1979年,取材於敦煌壁畫、反映絲綢之路上中外友誼的經典舞劇《絲路花雨》首演。40年來,《絲路花雨》在40多個國家和地區演出,成為海外觀眾了解中國藝術和絲綢之路歷史的橋梁。

2019年5月23日,演員在紀念晚會上表演《絲路花雨》經典場景。當日,甘肅省舉行紀念活動,紀念經典舞劇《絲路花雨》創演40周年。(新華社記者 聶建江 攝)

2016年9月首演的大型室內情景體驗劇《又見敦煌》如今漸漸成為敦煌的“新名片”。觀眾可以跟隨演員的引導移步換景,感受西域的千年歷史。

2019年4月23日晚,大型室內情景體驗劇《又見敦煌》在甘肅省敦煌市上演。(新華社記者 范培珅 攝)

敦煌,敦煌!

這裡見証了中華民族向西交流的積極開放,這裡承載著先民向東回望的無限鄉愁,這裡亦凝結著中華兒女的歷史記憶。

走過絲路繁華,拂去歲月風塵,古老的敦煌,在新時代煥發著更加奪目的光彩。

出品人:趙承策劃:霍小光、張曉鬆

監制:車玉明、杜宇

文字:施雨岑、朱基釵、黃玥

攝影:鞠鵬、謝環馳、陳斌、聶建江、范培珅

編輯:劉羽佳

【“十三五”,我們這樣走過】市場主體創新步伐堅實 “深化國有企業改革,發展混合所有制經濟,培育具有全球競爭力的世界一流企業。全面實施市場准入負面清單制度,清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法,支持民營企業發展,激發各類市場主體活力。”習近平總書記的重要論述,為激發各類市場主體活力指明了方向。“十三五”以來,在一項項惠企政策、改革措施推動下,市場主體實力越發雄厚、活力更加充沛。 【詳細】

【總書記擘畫高質量發展】共享發展,民生改善奔小康 高質量發展,是共享成為根本目的的發展。習近平總書記多次強調,“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標。”疫情防控期間如何全力醫治患者拯救生命、兜牢民生底線?扶貧產業是否落地生根、易地搬遷群眾能否穩定就業?改革發展成果怎樣更多更公平惠及人民群眾?總書記在國內考察中訪民情、察民意、問民生,殷殷囑托和深切關懷體現了大黨大國領袖真摯的人民情懷。 【詳細】