今天,上海解放整整70年——重溫歷史,有一段記憶,歷經烽火洗禮成為永恆﹔有一種精神,穿越歷史雲煙催人奮進。

1949年5月27日,上海正式宣布解放!這座中國最大的工商業城市完整回到人民懷抱,創造了“城市攻堅戰史上的奇跡”!

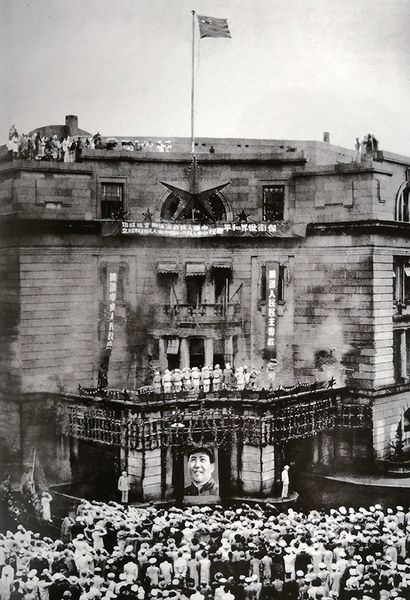

1949年10月2日, 上海市人民政府大廈( 今江西中路215號)上升起五星紅旗。上海社科院供圖

70年前,紅旗第一次飄揚在外灘高樓,在滬上資本家中流傳著一種說法:“共產黨軍事上100分,政治上80分,經濟上隻能得0分。”國際上也不乏類似嘲諷:“共產黨無法保留權力,因為中國從未實現工業化,經濟無法自立。”

彈指70年,漫步黃浦濱江兩岸,晨跑的市民、浩蕩的江風,飽經滄桑的萬國建筑群與高聳入雲的摩天大樓,書寫著這座城市的歷史輝煌,也向全球昭示著上海邁向具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市的自信。

這是一座紅色之城——黨的誕生地鑄就的紅色文化,奠定“共和國長子”的基因與擔當

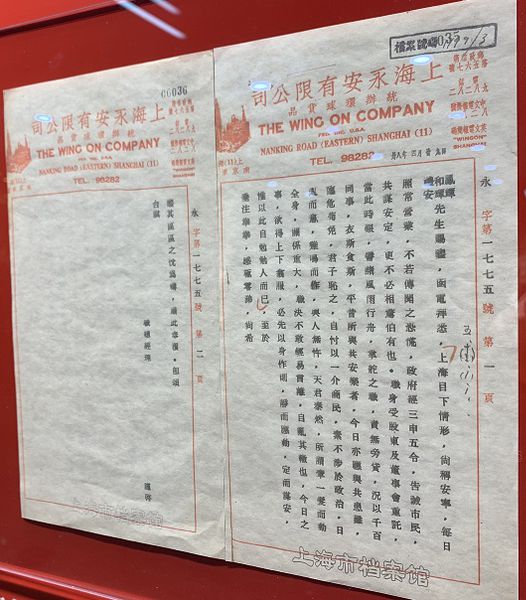

永安百貨總經理郭琳爽發往香港的電報 軒召強 攝

“上海目下情形,尚稱安寧,每日照常營業,不若傳聞之恐慌……絕不敢輕易言離。”

近日,在上海市檔案館外灘館展出的“城市記憶 上海傳奇——慶祝上海解放70周年檔案文獻展”中,一封發自1949年4月29日的電報引起大江東工作室注意,這是時任上海永安百貨公司總經理郭琳爽發往香港的電報。

1949年春,隨著解放軍橫渡長江、解放南京,解放上海的槍聲也即將打響。是走是留?許多上海工商業人士猶豫不定。

郭琳爽受到公司內中共地下黨員的影響,致函香港親人,表示堅持留在上海。他的行動,堅定了一批徘徊觀望的上海工商界人士留下的決心。

5月25日,解放戰爭勝利前夕,一批上海永安百貨公司的青年職工,冒著敵軍槍林彈雨,自發舉著一面嶄新的棉布紅旗登上公司大樓最高處——綺雲閣,插上南京路第一面象征上海解放的鮮艷紅旗。

“慶祝上海解放70周年檔案文獻展”,詳盡展現了從1949年4月到1950年代初,涉及上海戰役、進城之前、喜迎解放、上海市軍管會、銀元之戰五個內容,展現出上海在解放前后所經歷的波瀾壯闊的軍事、政治和經濟斗爭。

解放軍不入民房, 露宿在人行道上。上海社科院供圖

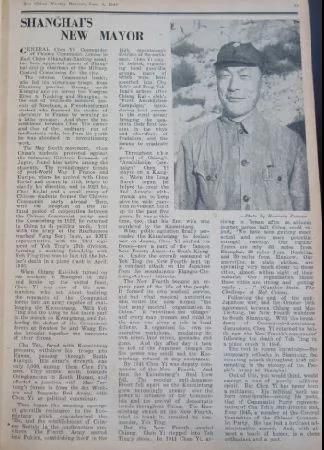

同期舉辦的“浴火新生——慶祝上海解放七十周年上海社會科學院圖書館館藏文獻展”,一份外文報紙《密勒氏評論報》同樣引人注目。

“上海是中西文化交流的前沿窗口,當時有很多外國報紙。比如《密勒氏評論報》,是美國僑民20世紀初在上海創辦的,在知識分子中有一定影響力。該報既有對國民黨政府時期金元券改革對上海市民影響的報道,也有解放軍進入上海露宿街頭不擾民的報道,還有對‘上海新市長’陳毅的專門介紹。這些報道從第三方視角,對上海解放前后的情況作了相對客觀的描述。”上海市中共黨史學會會長忻平教授說。

《密勒氏評論報》關於陳毅市長的報道。上海社科院供圖

上海解放,是中共農村包圍城市的勝利標志,也意味著一場新的考驗與挑戰。

“從山溝溝走出”的共產黨人,如何穩定和建設這座特大城市?最大的挑戰就是經濟問題。

“銀圓之戰”“米棉之戰”……一場場經濟戰線上的“淮海戰役”打響,投機分子、國民黨特務遭受重創,一連串的鐵腕鋼拳,顯示為了穩定物價、穩定市場、穩定上海人民的生活而付出的巨大努力。

共產黨在上海的這些經驗,也演變成了新中國的經濟戰略和經濟政策。

1949年6月7日,上海學生列隊出發,宣傳反對非法的銀元買賣。上海社科院供圖

短短兩三年,上海政權穩固、民心安穩、社會秩序良好,創造了中國共產黨接收管理大城市的奇跡。

“全國支援上海,上海支援全國”,是1949年由陳雲最早提出的,由此奠定了上海發展的歷史基調——上海的發展離不開全國支援,而上海也為全國發展做出了重大貢獻,逐漸建設成為全國工業基礎最好、配套能力最強、生產能力最優、技術水平最高、產品質量最佳的工業基地和科研基地,成為整個中國經濟無可取代的火車頭。

上海的一個個“中國第一”“世界第一”,成為共和國歷史上的傳奇篇章。

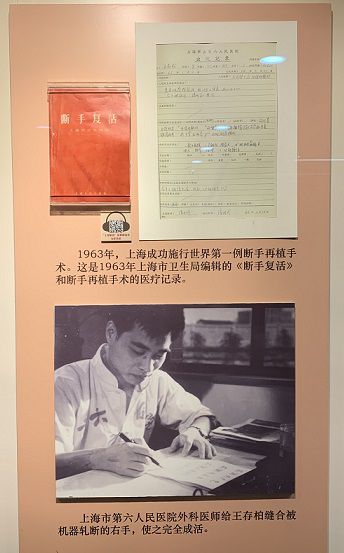

上海自行車廠見証了中國第一輛標定型自行車的問世﹔上海手表廠是我國第一家手表廠﹔1958年,上海成功研制第一代國產轎車——鳳凰牌轎車﹔中國第一艘潛艇、第一台萬噸水壓機、第一艘萬噸遠洋貨輪在江南造船廠誕生﹔人工牛胰島素的合成,被認為是繼“兩彈一星“之后我國的又一重大科研成果﹔1963年9月上海市衛生局編輯的《斷手復活》,展現了世界首例斷手再植手術的來龍去脈……

上海施行世界首例斷手再植手術相關資料 軒召強 攝

作為“共和國長子”,上海一直是全國經濟的重要支撐。

據統計,從1953年到1988年,上海累計向國家上繳財政收入4725億元,為國家出口創匯658億美元,上海商業部門調往全國各地的工業品達到2881億元。彼時的上海,以全國1/1500的土地,1/100的人口,提供了1/10的工業產值、1/6的財政收入。

這是一座開放之城——肩負國家戰略重托,從“后衛”轉向“前鋒”,向全世界昭告中國走向更深程度和更大范圍改革開放的決心

正值初夏,漫步外灘,眺望對岸陸家嘴高樓林立、燈火璀璨。29年前,當鄧小平從這個角度望向浦東時,那裡的夜還是一片黑暗,老人決意打出浦東開發開放的上海“王牌”。

浦東,因改革開放而生、因改革開放而興。

29年前,這片被灘涂和農田覆蓋的“爛泥塘”,掀起開發開放熱潮,開啟了浦東乃至上海發展新局面,觸發了中國改革開放的第二波浪潮。

今日的上海,擔綱“改革開放排頭兵、創新發展先行者”。而在上世紀80年代的改革開放初期,東南沿海率先對外開放時,上海以“后衛”的角色,顧全改革大局,為國分憂,任勞任怨、埋頭苦干,牢牢穩住國有經濟重鎮、工業中心城市這個“大后方”。

1990年初,鄧小平在上海過春節。深圳、珠海、汕頭、廈門四個經濟特區風頭正健,而上海則在負重徘徊。他思謀著中國進一步擴大改革開放的戰略選擇,“上海是我們的王牌,把上海搞起來是一條捷徑。”

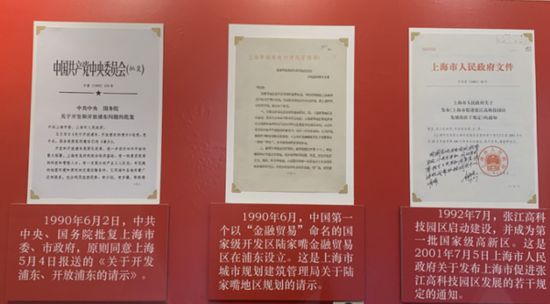

浦東開發開放相關歷史文件 軒召強 攝

1990年4月18日,黨中央、國務院宣布開發開放上海浦東。一片近乎荒蕪的土地,一個近乎簡陋的挂牌儀式,一個中國改革開放的歷史性事件發軔。

“當年我在浦東開發辦,條件很艱苦,一棟小樓裡,每天下班會定個鬧鐘,因為最后一班輪渡是10點50分!不然就趕不上回家,隻能騎自行車再回辦公室蓋著大衣睡下。但大家一點怨言都沒有,反而是感到遇到了好時機,能夠有幸參與到國家戰略中來,都有一種自豪感!”提及當年,原浦東新區政協副主席、浦東開發“八百壯士”之一、參與了浦東開發開放建設全過程的老黨員邵煜棟記憶猶新。

在國家戰略激勵下,浦東不斷調整在改革開放進程中的歷史方位:從經濟領域的改革到綜合配套改革,從改革開放的“窗口”到攻堅破冰的“試驗田”……浦東的每一次突破,都在中國改革開放歷程中留下深深足跡。

開放倒逼改革,開放也同樣能激活創新。

29年,浦東鳳凰涅槃,一座外向型、多功能、現代化的新城區在浦江東岸崛起。以佔全市1/5的面積、1/4的人口,貢獻了1/3的經濟總量,成為“中國改革開放的象征”和“上海現代化建設的縮影”。

如今,新的國家戰略、新的發展空間,浦東開始了“二次創業”征程,充分發揮作為國家綜合配套改革試驗區的先行先試效應和中國(上海)自由貿易試驗區、世博會、迪士尼、商用飛機制造等輻射帶動效應,成為“創新驅動、轉型發展”的先行者。

上海,對“先行者”“排頭兵”的使命,有當仁不讓、舍我其誰的勇毅。

高樓萬丈平地起,只是醒目的表象。黨中央、國務院決策開發開放浦東,更深刻的意義在於窗口作用、示范意義,在於發揚敢闖敢試、先行先試精神,在於發揮排頭兵、試驗田的作用。

中國從這裡走向世界,世界從這裡讀懂中國。

這是一座未來之城——秉持新發展理念,提升城市能級和核心競爭力,面向全球、面向未來是上海不懈的追求

70年前,上海走向鳳凰涅槃之路﹔而今,這隻“鳳凰”更加志存高遠。

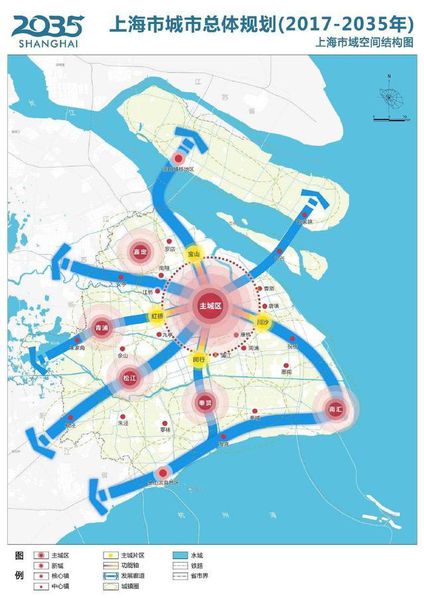

改革開放以來,尤其是浦東開發開放以來,上海實現了從工商業城市向經濟中心城市的重大轉變。而隨著城市綜合實力的不斷增強和城市影響力的顯著提升,上海建設“五個中心”的雄心與願景,視野更寬,眼光更遠。

站在新時代,上海的坐標更加清晰。

2018年11月5日,習近平總書記在首屆中國國際進口博覽會的主旨演講中透露重要信息——增設中國上海自由貿易試驗區的新片區、在上海証券交易所設立科創板並試點注冊制、支持長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略。

上海新的發展“四大任務”就此奠定。

首屆進博會開幕式現場 翁奇羽 攝

習近平還明確了上海的發展定位和肩負的特殊使命,要求把上海未來發展放在中央對上海發展的戰略定位上,放在經濟全球化的大背景下,放在全國發展的大格局中,放在國家對長江三角洲區域發展的總體部署中來思考和謀劃。上海市委書記李強認為,“四個放在”是上海一切工作的基點,也是研究和編制上海市“十四五”規劃的立足點。

上海,正對未來發展進行再審視、再謀劃。一方面,要切實體現上海在全國發展大局中的坐標和方位,體現當好全國改革開放排頭兵、創新發展先行者的定位和站位﹔另一方面,要堅持面向全球、面向未來,視野要更寬、眼光要更遠,注重從時空兩個維度打開思路。

今年伊始,上海2018年GDP增長數據出爐:全市生產總值增長6.6%,常住人口人均生產總值突破2萬美元,居民人均可支配收入增長8.8%,扣除價格因素后增長7.1%。

人均2萬美元!這個數字,對上海而言意義非凡——這不僅意味著上海進入發達經濟體水平,領頭羊地位明顯,更從另一個側面表明,上海經濟轉型、供給側結構性改革、高質量發展有了成效。

上海陸家嘴夜景 新華社記者 才揚 攝

這個初夏,致力打造“科技達沃斯”的浦江創新論壇再一次迎來腦力激蕩。黃浦江邊,全球頂尖創新“大咖”雲集“世界的會客廳”,共同描繪全球科技創新的新願景、新未來。

論壇發布的《2019“理想之城”全球科技創新策源城市分析報告》顯示,上海已經成為世界主要的科技創新中心城市之一,並與北京共同組成科技創新軸,在全球創新網絡中崛起成為與北美創新軸遙相呼應的新高地。

上海,正以自己的節奏大踏步奔向心中的願景。

“建筑是可閱讀的,街區是適合漫步的,公園是最宜休憩的,市民是尊法誠信文明的,城市始終是有溫度的……”

可以預見的“小確幸”,也正體現了在追求高質量發展之路上,城市發展的雄心與市民百姓的獲得感交相輝映。

“70歲”的新上海,正不辱使命,以當好全國改革開放排頭兵、創新發展先行者的姿態,奮力書寫著城市發展的新傳奇。

【“十三五”,我們這樣走過】市場主體創新步伐堅實 “深化國有企業改革,發展混合所有制經濟,培育具有全球競爭力的世界一流企業。全面實施市場准入負面清單制度,清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法,支持民營企業發展,激發各類市場主體活力。”習近平總書記的重要論述,為激發各類市場主體活力指明了方向。“十三五”以來,在一項項惠企政策、改革措施推動下,市場主體實力越發雄厚、活力更加充沛。 【詳細】

【總書記擘畫高質量發展】共享發展,民生改善奔小康 高質量發展,是共享成為根本目的的發展。習近平總書記多次強調,“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標。”疫情防控期間如何全力醫治患者拯救生命、兜牢民生底線?扶貧產業是否落地生根、易地搬遷群眾能否穩定就業?改革發展成果怎樣更多更公平惠及人民群眾?總書記在國內考察中訪民情、察民意、問民生,殷殷囑托和深切關懷體現了大黨大國領袖真摯的人民情懷。 【詳細】