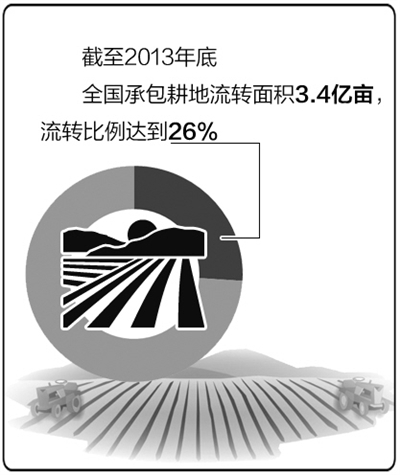

江西省通過培育新型農業經營主體、發展適度規模經營、建立新型農業社會化服務體系三個重點,引導農村土地規范有序流轉。目前,江西省90%以上鄉鎮成立了土地流轉服務中心,大戶規模種植糧食面積超過300萬畝。圖為江西永修縣宏康水稻機械化種植專業合作社成員在栽插早稻秧苗。新華社記者 周 科攝

就近務工成首選

隨著農村土地流轉的推進,原來的勞動力結構發生了變化,從土地“解放”出來的農村勞動力如何充分合理就業?

在河北灤縣小馬庄鎮前邢各庄村,土地流轉前,農民以種植小麥、玉米、花生等傳統作物為主,不扣除勞動力成本,平均每畝收益為800元。而同樣的土地流轉到寶福現代農牧有限公司,變為經營有機農產品的蔬菜大棚后,平均每畝土地純收益達5萬元至6萬元。

33歲的黃志利家裡有9畝地,其中3畝流轉給寶福農業,剩下的6畝地因不連片無法流轉,還是種糧食。他已在企業工作了4年,工資有三四千元。黃志利說,自己家裡有老人和2個小孩,媳婦還要種地管不過來,所以沒有選擇外出務工。在寶福農業,像黃志利這樣的中層管理人員有5個,都是當地男青年。

有留在本鄉的,自然也有外出務工的。37歲的村民顧寶永在城裡建筑隊當班長,一個月收入有4500元。“原來家裡種地的時候,播種和收割時都得回來,一年總得耽誤一個月。如今,把地流轉出去就省心多了,媳婦也跟我一起到城裡做點小買賣。”在當地,流轉土地后安心務工的農戶,人均增收2000元。

“村裡土地流轉戶有六成在本鄉務工或搞副業,有四成選擇外出務工。”灤縣土地流轉中心主任王建平介紹,全縣目前土地流轉率為15.3%。

大農區如此,城郊農區又如何呢?在北京大興區魏善庄鎮王各庄村,由於鄰近規劃中的月季園區和空港經濟區,土地流轉的租金達每畝每年2500元。村民張淑琴把家裡10畝地流轉出去后,每年的土地流轉收入有2.5萬元。她在月季大棚公司工作,每天有80元收入。丈夫張效民在一家民營企業負責安保工作。兩人每年有5萬元的打工收入。

“村裡有1450畝耕地,950畝流轉給園區,涉及約八成的農戶,他們有了更多的就業選擇。”村支部書記張效生說。

婦女老人找活難

農村土地流轉后的勞動力現狀與流轉前的情況密切相關。寶福農業公司董事長佘寶福告訴記者,在土地流轉前,深入農民家中進行摸底,發現有3種情況:一類是年輕人長期在外面打工的,土地沒人種,願意對外轉讓土地但價格要求高﹔二是60歲以上的老年人,原來也是勉強種地,也願意流轉﹔三是有農業勞動能力,但隻會種地,也不願意出去打工,想轉讓但有些猶豫。雖然最終這三類人都流轉出土地,但流轉后,第三類人的就業最值得關心。

北京大興龐各庄鎮北曹各庄村村民呂秀娟去年委托村裡把自家的4畝地流轉給了高效設施農業園。50歲的呂秀娟原來種梨樹。“打理梨樹很辛苦,要整形修剪、疏果套袋。光梨子套袋每天雇人的成本就得100元。最怕自然災害,遇到倒春寒會減產一大半。如今,每畝地一年能有流轉收入1500元,4畝地旱澇保收能賺6000元。”

不過,呂秀娟也有擔憂。“像我這個年紀的婦女找工作就比較難了。”現在她除了給在建的基地大棚打打零工,沒啥事干。“我現在身體很好,但除了打零工找不到合適的工作。好多崗位需要各種資格証,我都沒有。”50歲的她很后悔當初錯過了發展農家樂的好機會。

張效生告訴記者,土地流轉后,青壯年男勞力的就業優勢比婦女和老年男勞力更明顯了。據介紹,王各庄村共有勞動力895人,從事一產的有495人,從事二、三產業的有400人。青壯年男勞力無論在本地務工還是外出都很受歡迎,婦女和老人的半就業現象較突出。據該村的統計顯示,村民文化程度以初中和小學為主,受過高中及以上教育的僅佔28%。60歲以上人口約佔二成,老齡化趨勢不斷加重。

就業質量待提高

在各地的調查中,記者發現農村的勞動力結構出現了年齡差異,加之流轉后經營的產業及方式不同,發展的職業差異明顯。有的農民就近務工,有的農民就地發展設施大棚、特色養殖等,但也有農民受資源和產業發展等因素制約,處於半就業狀態。

對此,不少地方已採取了針對性措施。北京大興對全區搬遷村流轉農地,給予了每畝1000元的流轉費用補貼。同時出台了勞動力轉移獎勵政策,使4050就業人員享受到市級崗補、險補的優惠政策。各鎮成立了勞動力派遣服務公司、綠化管護公司等,對轉移就業人員和綠色就業都給予補貼。

“當務之急是建立健全土地流轉利益保障機制。”農業部經管司司長張紅宇說,建立土地流轉退出機制,使土地“轉地進、退地出”,更大程度上保護農民的勞動就業權益。中國人民大學勞動人事學院教授曾湘泉則認為,在未來一段時間,就業質量應該是關注重點。

還有專家表示,土地流轉有轉包、互換、轉讓、入股等方式,要豐富土地流轉的模式,密切農民和土地轉入方的利益聯結機制,讓農民分享到更多收益和就業機會。如對土地條件好的地方選擇“龍頭企業+農戶”的模式或農民合作社模式﹔對適合發展鄉村旅游的地區可考慮以土地入股的模式進行經營等。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!