核心提示

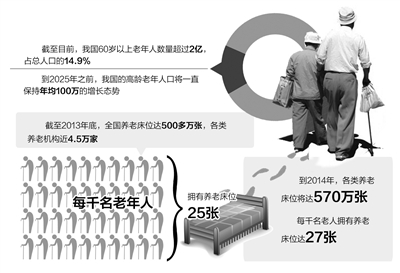

近年來,我國人口老齡化速度加快,且具有未富先老、未備先老的特征,加快發展養老服務業成為當務之急。

在今年的北京市“兩會”上,政協委員閆文輝提出“將機關療養院改為養老院”的提案,引發社會關注。一邊是機關療養院、度假村存在閑置,一邊是養老資源嚴重短缺,如此資源錯配是否可以通過轉型重整尋求雙贏之路?

本報記者就此展開調研。

2014年元宵節,直屬於北京市教委的北京市教工休養院,還剩下一半多空房。這座曾經隻為系統內教師提供服務的休養院,早已對外開放。平時,200多個房間的均價在500多元,春節期間則推出了330元的特價房。

“每周,我們都會接待一次200人左右的教師休養。”工作人員介紹說。這一休養活動為這裡貢獻了最穩定的營業收入。春節后,教師休養尚未開始,所以即便元宵節后就是周末,這裡依然還有100多個空房。

這也是很多機關療養院的現實狀態:僅供部門內部人員使用,或者有一定市場化運營但主要靠政府內部消費才能維持。根據北京市政協委員閆文輝的初步調研,北京市屬和各委辦局所屬的度假村、培訓中心、招待所、療養院所等有近百家,很多處於虧損經營的閑置或半閑置狀態。他在2014年北京市“兩會”上提出:將閑置的機關療養院、度假村、招待所等改造為養老院,既能盤活現有設施,又能緩解北京養老資源的短缺。這條路是否可行?記者調查了數家療養院。

機關療養院現狀如何

機關療養院的閑置資源確實不少,存在轉型空間,但是隸屬關系復雜、整合難度較大,目前觀望者居多

“我們確實存在轉型需求。”北京某機關療養院負責人劉先生說。他所在的療養院,按規定隻接待處級以上干部,每個人的療養費用依據級別而定。每年的財政撥款並不固定,除了維修基建和人員工資外,需要參考接待的療養人數。

“就算我們有空房間,也不會接待級別不夠的人員。”他說,與受到沖擊的高檔飯店一樣,之前主要依靠公款消費的機關療養院也承受了巨大壓力。“我們有種不知所措的感覺,但目前還處於觀望期,願意說話的不多。”

作為計劃經濟的產物,機關療養院曾屬於單位干部、工人的福利。這些療養院有屬於事業編制靠國家全額撥款的,也有開放部分市場化經營但享受財政補貼的。與完全市場化的賓館、酒店類似,機關療養院的生意同樣有季節性,一部分機關療養院和招待所會在淡季拿出一些房間用做社會經營。

“推進養老資源建設的一大難點就是土地指標,機關療養院的產權本身就歸政府,把他們的閑置資源用來建養老院,能夠實現雙贏。”閆文輝認為。

劉先生承認,機關療養院的閑置資源的確不少,轉型空間確實存在,因而閆文輝的提案值得探討。但他認為,實際操作並沒有那麼簡單。

隸屬關系復雜、整合難度大,是轉型的最大難點。中國老齡科學研究中心主任吳玉韶說:“以京郊機關療養院為例,有屬於北京市、中央國家機關、軍隊,還有外地機構的,產權和隸屬關系復雜。即便屬於北京市,也分屬於不同部門和行業,有央企、國企、行政機關、事業單位。”

因為沒有統一的歸口管理部門,療養院的閑置資源統計是個現實存在的問題。國家行政學院教授、公共行政教研室主任竹立家表示,可以通過國土或其他部門的登記,整理出一個區域內機關療養院的目錄,了解他們目前的經營情況。“隨著人民生活水平的提高,療養將更多地成為一種個人行為、而不是集體行動。討論機關療養院的市場化,是一個有意義的話題。”竹立家說。

轉型難點怎樣突破

政府放手推動機構改革、市場在資源配置中發揮決定性作用,就是機關療養院轉型的“逼”和“找”

資源整合力度和難度大﹔需要一批轉型資金的支持,投入巨大人力物力﹔將來如何管理、怎樣定位——這些,都成為機關療養院轉型的現實困難。

“我接待了很多考察團,包括省內民政系統和北戴河的一些機關療養院。調研后,他們會說自己沒有這沒有那,辦起養老院就和私人的差不多。”黑龍江省海員愛心護理護養院副院長高新榮說。

高新榮所在的黑龍江省海員總醫院,原來是一個為航海、運輸系統提供醫療服務的中直機關,10多年前政企分開后下放到地方。作為一個二級綜合醫院,它在轉型之初感到了巨大的生存壓力。

摸索中,醫院發現接收的穩定期病人大多數都是老年人,尤其是失能老人。於是,這家醫院從2003年開始將老年人慢性病治療發展為失能老人醫、護、養、康復一體的養老病房,並成立了公辦民營的海員愛心護理護養院。

如今,在鬆花江畔南岸的海員愛心護理護養院總部,200多張養老床位的使用率達95%以上﹔鬆花江北岸的新建大樓,1000多張床位試運營不到一年就已實現收支平衡。

雖然收費和當地的公立養老院差不多,但與后者主要依靠政府補貼不同,海員愛心護理護養院靠“醫養結合”相互補充,在轉型過程中殺出了一條血路。

“當時是因為被逼得沒辦法了,為了生存必須轉型。也幸虧我們找到了照顧失能老人這樣一個市場定位,哈爾濱市150多萬老年人中有30萬是失能老人,能接收的床位僅幾千張。”高新榮說。

這一“逼”一“找”,才有了黑龍江省海員總醫院的發展良機。對於機關療養院來說,也需要被逼一逼,從財政上和心理上“斷奶”,然后再去市場上找一找,根據自身資源優勢找到適合的發展道路。

政府放手推動機構改革、市場在資源配置中發揮決定性作用,就是機關療養院轉型的“逼”和“找”。

竹立家認為,機關療養院的轉型一定要採取合理、公開的方式,可以不往養老資源轉,但必須走向市場。

中國人民大學公共管理學院教授楊宏山則強調,機關療養院不能盲目地一對一轉型,首先要進行內部資源優化配置,之后再進行市場化運作。“怎樣轉型,應該由市場需求決定,因為我們掌握的信息絕沒有市場那麼豐富和敏感。”

這種市場化進程已經開始。早在10多年前,各地承擔工人體檢和工傷康復治療等職能的總工會機關療養院就開始了轉型的步伐。全國已有20多個省市的工人療養院向工傷康復定點醫療機構轉型。

主動求變動力何來

一邊是既有業務吃不飽,另一邊是養老資源短缺。調整供需關系、整合現有資源向養老資源轉型成為一種主動選擇

根據中國旅游飯店業協會公布的對2013年上半年三星級及以上星級飯店運營情況的調研統計,這些飯店平均出租率僅53%,五星級飯店客房一半空置。

一邊是部分酒店業吃不飽﹔另一邊是養老資源短缺和增長的市場需求。在這種情況下,調整供需關系、整合現有資源向養老資源轉型成為一種主動選擇:

北京京煤集團利用自有房產改建養老院,形成金泰頤壽軒敬老院連鎖品牌﹔北控集團旗下的遠方飯店,今年將變身康復型養老院﹔北京昌平以溫泉和會議接待聞名的九華山庄,兩年前建起了全市第一棟養老酒店並已投入運營……

“養老酒店精裝公寓採用租金加保証金的方式對外出租,6年起租,最長可租到30年。”九華集團養老產業投資發展有限公司總經理張銀說。

3年前,這家擁有近3000間客房、以會議會展為主營業務的酒店集團,面臨一個問題:剩余的土地上蓋什麼?從溫泉康體起家的九華集團,將目光投向了養老業,養老酒店的設想出爐。

“會展業形勢最好的時候,2000多個房間帶來了7億元的年營業額﹔而去年,營業額和接待人數均有下降。”張銀說。九華集團將進一步調整業態,改造及新建一批房間用作養老資源。

養老酒店一期800多間房,全部定位於活力老人的休閑養老:新建的312間早已搶租一空﹔原有賓館基礎上改建的496間公寓也將迎來他們的主人。

現在,張銀每周至少要接待來自全國各地的2個參觀團,其中有迫於市場壓力亟待轉型的酒店集團,有前來取經希望借助養老概念打造新型社區的地產商,還有政府招待所以及機關療養院。

政策利好也助推了資本進軍養老產業:國企自有土地從工業用地轉換為養老用地,隻需要協議轉讓,不用上市“招拍挂”﹔民政部不久前發布的《關於開展公辦養老機構改革試點工作的通知》提出,公辦養老機構特別是新建機構應當逐步通過公建民營等方式,鼓勵社會力量運營。

“假如機關療養院轉型轉制后,願意交給市場化的公司定價和運作,我們很願意成為這樣的管理公司。”張銀說。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!