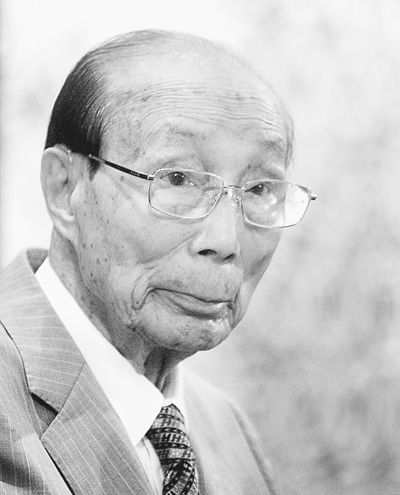

邵逸夫(1907年10月4日—2014年1月7日),原名邵仁楞,生於上海,祖籍浙江寧波鎮海。香港電視廣播有限公司榮譽主席,邵氏兄弟電影公司創辦人之一,並於1967年創建了香港無線電視(TVB)。多年來,邵逸夫熱心慈善,為內地、香港教育、醫療等事業捐助巨額款項。2002年,邵逸夫捐資創立“邵逸夫獎”,被譽為“東方諾貝爾獎”。

他是影視大亨,拍過上千部電影,參與創辦香港首家免費電視台,影響力遍及全球華人社會﹔

他是慈善家,捐資興建的圖書館、教學樓,遍布中國校園,捐資設立的“邵逸夫獎”,被譽為“東方諾貝爾獎”﹔

他是邵逸夫。1月7日早上,他走完精彩的百年人生,在香港清水灣寓所離世。

“如果沒有他,香港的電影及電視業都會失色不少”

祖籍浙江寧波的邵逸夫,名叫邵仁楞,為人熟悉的“逸夫”,其實是他的號。因在兄弟姐妹中排行第六,香港人親切地稱呼他“六叔”。上世紀20年代,他輔助兄長在上海創立電影公司﹔50年代,在香港創辦邵氏兄弟(香港)有限公司,制作電影﹔60年代,成為香港首家免費電視台電視廣播有限公司(無線電視)創辦人之一。

邵氏兄弟公司拍攝過上千部電影,影響力遍及全球華人社區。公司採用片場制,引入工廠式流水線作業,擁有自己的發行機構和合作伙伴,從電影制作、發行到放映都開風氣之先。不過,上世紀80年代后,邵氏不再投拍電影,所以內地的年輕一代,對邵氏電影並不熟悉。

他后來把主要精力投入無線電視,制作了大量膾炙人口的電視劇,培養了一大批影視明星,成為不少香港人的集體回憶。

邵逸夫一手建立了盛極一時的電影王國,后來又成功經營香港最大的電視台,除了投資眼光長遠,經營管理上他也有獨到之處。

邵逸夫1965年出任電視廣播有限公司董事局行政委員會主席,1980年轉任行政主席,兩年前才卸任,最后的身份是榮譽主席。1月7日,無線發聲明說,(邵逸夫)以無比的精力和視野,帶領無線成為香港最大的電視台、和世界中文電視行業中最有影響力的電視台之一。

曾經與邵逸夫合作的無線電視前總經理何定鈞回憶,以往無線電視從不外購劇集,但邵逸夫看完《包青天》后,叫管理層也看看,最后無線買入該劇,在黃金時間播出。何定鈞說,管理層最初抗拒外購劇集,隻考慮在周末播放,但邵逸夫認為,要把脖子伸出外面看看,結果該劇在港收視非常理想。

資深政界人士周梁淑怡早年曾在無線任職。她說,邵逸夫對電影、電視行業發展很投入,對創意行業的感情濃厚,在發掘人才方面更是獨具慧眼。

浸會大學電影學院總監卓伯棠表示,邵逸夫成立的邵氏電影公司,曾經每年出產數十部電影,都以中國文化為主題,對行業的貢獻很大。邵逸夫在1980年擔任電視廣播有限公司行政主席后,讓全世界的華人看到了富有中國文化特色的節目。“如果沒有邵逸夫,香港的電影及電視業都會失色不少。”

香港特區政府商務及經濟發展局局長蘇錦梁評價,邵逸夫積極和堅毅的精神,將有如他制作的經典電影及電視節目一樣,長留香港人的心中。

“他為大眾樹立了回饋社會的榜樣”

邵逸夫離世后,香港各界紛紛表示哀悼。香港中文大學校長、曾任逸夫書院院長的沈祖堯的話語,尤其感動人心,“邵博士的辭世讓香港失去了一位慈善家,他的成就及對社會發展的不朽貢獻,除鼓勵了年輕一代外,也為大眾樹立了回饋社會的榜樣。”而邵逸夫的另一個身份,就是香港中文大學終身校董、逸夫書院創辦人。

中文大學逸夫書院,在1986年由邵逸夫出資1.1億港元創辦,成為當時香港學界獲得的最大一筆私人捐款。2011年4月,邵逸夫和邵氏基金(香港)有限公司又饋贈價值約1億港元的無線電視普通股股票給中大,並為逸夫書院成立獎助學金。

邵逸夫的慈善事業不囿於香港,而是遍布中國大地。內地人對邵逸夫的認知,很多源自遍布大學乃至中學的逸夫圖書館、逸夫教學樓。他離世的消息傳開后,有人以“逸夫”兩字在地圖上搜索,共得到4000多個結果,由此推論邵逸夫在中國大中學校,至少捐資興建了幾千個“逸夫樓”。

邵逸夫先后出資成立了多家基金會,比如“邵逸夫慈善信托基金”和“邵氏基金(香港)有限公司”、“邵逸夫獎基金會有限公司”。 他的大多數捐贈,都是通過這些機構做出。

不過,他98歲那年,救助了一名遭遇交通意外的湖南少女,那是一次例外,當時,他以個人名義捐款,並附上親筆信,鼓勵少女生存下去。

2002年成立的“邵逸夫獎”,如今已成為一個重要的全球性科學獎項。獎項表彰在學術及科學研究或應用上獲得突破性的成果、且成果對人類生活產生深遠影響的科學家。“邵逸夫獎”有3個獎項,分別為天文學、生命科學與醫學、數學科學。每年頒獎一次,每項獎金100萬美元。

邵逸夫離世后,香港特區政府行政長官梁振英的評價,則更注重其在慈善領域的貢獻,“邵逸夫是傳媒及電影界一代巨子,更是人所共知的慈善家。”

正如香港中聯辦主任張曉明向邵逸夫親屬發出的唁電所說,邵老一生富有傳奇,始終秉持愛國報國情懷和不懈奮斗精神,尤其關心國家發展,慷慨捐助內地教育、科技、醫療、影視、賑災等諸多方面,“其創建的事業長在,其垂立的風范長存。”

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!