制圖:蔡華偉

橫貫東西、連接內外,能源管道蜿蜒萬裡,為中國經濟加油給力﹔

穿山跨海,追風逐浪,交通設施四通八達,讓萬裡神州近在咫尺﹔

攔河疏渠,互濟南北,水利樞紐護衛安瀾,潤澤田野鄉村……

改革開放35年來,我國基礎產業和基礎設施瓶頸制約不斷緩解,取得質的飛躍。

從嚴重落后到迅猛發展

10月底,津秦高鐵仍在調試中,在合肥工作的東北人朱先生就已經開始打聽車次和票價了。“眼下合肥到沈陽要17個小時,以后借道津秦高鐵隻要個‘零頭’,7個多小時,多方便啊!”

從無到有的高速鐵路,僅僅是改革開放以來我國基礎設施迅猛發展的一個縮影。短短35年,我國的能源、交通、通信等基礎產業已取得舉世矚目的成績。

能源生產能力不斷提升。2012年,我國能源生產總量達到33.2億噸標准煤,年均增長5.0%。同期,我國能源消費總量年均增長5.6%,與能源生產增速的差距不大,能源總自給率達到90%以上,一定程度上保証了國家經濟安全。

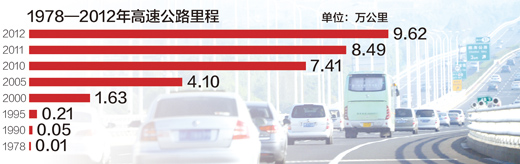

交通運輸網絡四通八達。2012年,我國鐵路營業裡程達到9.8萬公裡,比1978年增長88.8%,居世界第二位﹔公路裡程424萬公裡,增長3.8倍﹔民用航空航線裡程328萬公裡,增長21倍﹔沿海主要港口貨物吞吐量66.5億噸,增長32.5倍。

郵電通信業突飛猛進。從1978年到2012年,變化驚人:郵政營業網點由5萬處擴張到9.6萬處﹔固定長途電話交換機容量由0.2萬路端提高到1580萬路端﹔電話普及率由每百人0.38部提高到每百人103.10部﹔移動電話業務從無到有。

“中國從一個基礎設施嚴重落后的國家,奇跡般地成為基礎設施最先進的發展中國家,在有些方面甚至可與發達國家媲美。”中國社會科學院工業經濟研究所所長金碚說。

從滿足使用到節能低碳

西氣東輸工程投產10年,已累計輸送天然氣1800億立方米,可替代燃煤2.3億噸,相應減少的碳排放量相當於每年造出一個小興安嶺林。

“近十年來,天然氣消費年均增長100億立方米,佔一次能源的比重達到4.5%,而且比重有望進一步增加,逐步擔負起改善我國能源結構的使命,成為我國轉變經濟發展方式、建設資源節約型環境友好型社會的重要抓手。”中國工程院院士邱中建說。

隨著基礎設施和基礎產業的快速發展,其生產與供給結構也在朝著以人為本、節能低碳的方向不斷優化完善。

讓“黑”的,綠起來。2012年,水電、核電、風電等清潔能源和可再生能源生產量在能源生產總量中的比重由1978年的3.1%提高到10.3%。

讓短板,長起來。節能低碳大運量的鐵路、水路發展迅速,高速鐵路從無到有,黃金水道迎來發展最快的時期﹔長期被忽視的農村公路迎頭趕上,建制村通公路率高達99.55%。

讓慢拍,快起來。我國互聯網普及率由2002年的4.6%迅速提高到2012年的42.1%,人們的溝通方式愈加便捷。

從制約瓶頸到發展引擎

35年來,基礎設施快速發展和結構優化,從制約瓶頸變成發展引擎,極大地促進了國民經濟發展,改善了人民生活質量。

農田水利建設投資不斷加強,增強了防洪、防澇、抵御自然災害的能力,為糧食九連增保駕護航﹔能源工業生產能力極大提高,對國民經濟發展的基礎保障作用顯著增強,讓普通家庭更快地從“溫飽不足”邁入“總體小康”﹔城市公共交通、綠化、污水處理、供水供氣等設施條件明顯改善,讓“憂居”變“宜居”,城鎮生活的幸福指數大大提升。

“基礎產業和基礎設施是國民經濟命脈,支撐著社會經濟正常運行。基礎設施供給緊張狀況總體緩解,瓶頸制約基本消除,為拉動經濟增長、促進區域協調發展、改善民生、增加就業做出了重要貢獻。”交通運輸部公路科學研究院院長周偉說。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!