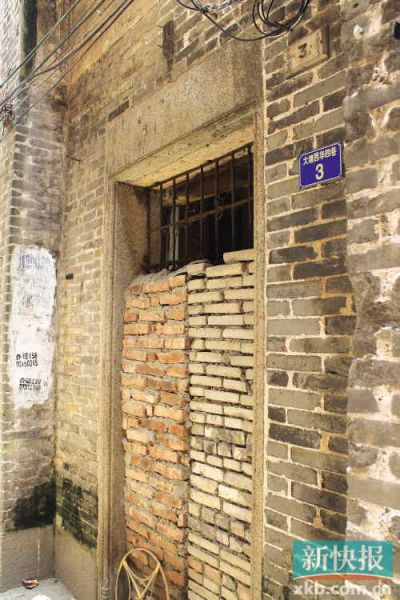

拆除前

西華四巷3號是清末青磚屋,正被拆除。

拆除前

西華大街25號是民國建筑,已被推倒重建。

大塘村文化遺產線索國慶期間公示,其中有兩棟清末民國建筑

■統籌:何 姍

■採寫:新快報記者 何 姍 梁肇思攝影 何 姍 張智敏

《海珠生態城(首期)控制性詳細規劃-歷史文化資源保護與利用》10月1日至10月10日在市規劃局“規劃在線”公示,新快報記者現場走訪發現有兩處已列入文化遺產線索的房子已在拆除或已拆除重建。

根據公示,初步評估提出推薦的文化遺產線索共60處,其中大塘村的13處線索均為宅第民居,主要分布在大塘元龍大街、西華大街上,《新快報》去年曾對大塘村清末民國建筑進行文化遺產普查報道並提名給市規劃局。拆除重建的兩處文化遺產線索在西華大街上。

西華大街上煙塵滾滾,操著外地口音、張大嗓門吆喝路人的建筑工人急匆匆地推著裝著泥沙、鋼條的斗車走過。200多米的西華大街上,正在拆除或重建的房子已有6處,加上元龍大街兩處,足有8處之多。

寬約兩米的西華大街,每隔十米左右便有一座竹子和木板搭建的棚子。棚子圍著新建的高四五層的水泥房屋框架,工人在棚子上忙上忙下。拆除房屋的余泥、重建的水泥、沙石、鋼筋等都堆放在街口的李氏宗祠門口。

西華四巷3號,是本次公示的文化遺產線索之一。新快報記者現場看到,曾帶石門套的青磚屋瓦頂已拆空,整間屋的青磚牆拆剩一半的高度。被錘下的青磚壘成磚堆,其中有的還是完整的青磚塊。西面牆還沒開拆,卻已經被鑿開一個大窟窿。

一名拆屋工人告訴新快報記者,房子已經拆了一段時間,估計要一個多星期才能拆完。“房子沒人住了,主人讓我們來拆,拆了可能重建吧。”他說。

另一文化遺產線索、西華大街25號已被推倒重建,成為高四層的水泥框架。框架首層地面上堆著建筑使用的水泥、沙石、鋼筋和竹子。首層兩邊各有5根水泥柱,中央已建起了樓梯。

建筑工人在二樓、三樓作業,不時傳出鑽牆、敲打的聲音。一名在二樓工作的工人說:“框架是我們搞的,到場的時候房子已經拆完了,一片空地,我們已經來了十幾天了。”他說。

已被列入文化遺產線索的其他房子尚未拆除,但噪聲、煙塵以及工人運送建筑材料時可能帶來的磕碰都影響著對房子的保護。西華大街15號青磚屋,就距離正在重建的西華大街17號、16號不過四五米。

一位路過的阿姨主動對新快報記者說:“我來這裡八年,這(15號)房子八年都是空的,又沒人住,又沒人租。像這種房子,修修多好啊。”

紅衛經濟聯社

拆的房子是危房,重建不一定有許可

我們不想列入文化遺產線索,想改造

大塘所屬的紅衛經濟聯社一位姓謝的副社長對新快報記者表示:“這些正在拆和建的房子應該是經過鑒定的危房,是村民自己的財產,他們自己拆的,不一定有許可証,這事是街道辦負責的。”

他表示不知道大塘的文化遺產線索正在公示中,但又說:“這是政府要我們列入文化遺產線索,我們並不想列入,我們想城中村改造。”

據一位大塘村村民透露:“這些房子是最近村民知道可以危房改造才拆的,應該經過鑒定才拆了重建的,如果不重建,塌了誰負責?”

據了解,目前部分尚未拆除的列入文化遺產線索的房子,都是沒人住的僑房。

江海街道辦

曾轉發文化遺產線索征詢函

拆危房重建是否經報批待查

大塘村所屬的海珠區江海街道辦事處副書記陳敏時証實,確曾向大塘村轉發過區規劃分局與區文廣新局對文化遺產線索征求意見的函,他說,大塘村委回復說村民認為這些房子的年代並不遠,也很危舊了,達不到保留的標准。但他表示最近的危房改造是否都經過報批,需要核查。他証實,大塘村最近確實有一些危房申請改造,因為前段時間台風多,街道辦也要求村民進行改造。但他強調,這些改造的危房必須要提交相關部門的危房鑒定資料,重建要經過報批。他讓新快報記者提供有關拆除重建的房子的信息后說,我會通知有關部門查清楚。

市規劃局

線索已實行“預保護”不應拆除

區政府是規劃編制主體也是預保護主體

市規劃局相關負責人獲悉已列入文化遺產線索的房子已被拆除后表示震驚,指這些已列入線索的房子已實行“預保護”,是不應被拆除的。市規劃局6月后已對全市各區文廣新局、規劃、國土、街道等進行過培訓,要優先保護正在編制控規的區域內的文化遺產線索,區政府是規劃編制主體,也是“預保護”主體,應守土有責。

他表示會立即通知相關部門到現場核查。

專家視點

老建筑危舊引發拆舊建新,專家呼吁:

要財政補貼

危舊歷史建筑修繕改造

自廣州市長陳建華在6月26日市規委會上指示所有控規尤其是重大平台項目都要做文物及歷史建筑線索的排查后,廣州多個重大平台項目已先后進行歷史文化資源保護與利用的公示。但卻先有瀝滘村民上書反對將自家列入歷史建筑線索(詳見《新快報》9月25日A20-A21版),現在又出現大塘村民在公示前已拆房。然則,在歷史建筑未正式認定、控規未審批生效前,政府如何應對這種利益沖突的局面?

目前制度缺失,搶拆難以避免

有規劃專家認為目前這些城中村村民的拆建可能都是違章建設,沒有經過報批。在目前大面積普查文物與歷史建筑線索時,可能會引起面臨城中村改造的村民誤解導致搶拆。

按道理說已列入線索的建筑,已進入准保護狀態,但如果是經過報批的,現在文化遺產線索未正式認定,政府無法及時撤銷行政許可、或暫緩執行,村民要拆房,政府也是沒有辦法的。隻能加快歷史建筑保護的立法。

華南理工大學城市規劃系主任王世福教授則指出,由於目前制度的缺陷,出現公示期間拆房的現象是難以避免的。

要對歷史建筑修繕保護資金支持

王世福教授認為,歷史建筑保護是公共利益優先的行為,而危房是私人的,改造也是出於安全性的考慮,當然拆舊建新只是其中一種辦法,不拆加固也是一種辦法。當公共利益與個人利益產生矛盾時,既然是公共利益優先,就應有一定的公共財政匹配進行修繕補貼與補償。

不少專家都一致認為政府必須對列入保護的建筑修繕劃撥經費給予資金支持。

要對歷史建筑分類保護

針對目前仍有不少業主不支持歷史建筑保護的現狀,王世福教授指出,目前對文化遺產保護尚未形成全民共識,應考慮實行分類保護,對有價值的歷史建筑實行禁拆、緩拆,對傳統風貌建筑實行拆遷許可,可以對拆除與否進行協商。

王世福同時批評目前的城中村改造仍然是逐利的成片拆除的“獵德模式”,如何通過規劃設計達到文化遺產保護與開發改造主體的共贏,目前設計與空間的技術安排沒有跟上,缺乏一個成功的范例讓市場有信心接受。

文化遺產線索普查負責人張智敏:

9月初還組織過專家現場評審

政府應管控好這些房子

“9月初還對列入文化遺產線索的這些房子組織過專家現場評審,這麼快就拆了?”負責進行文化遺產線索普查的華南理工大學建筑學院張智敏博士驚訝道。他透露,根據這些線索,海珠生態城(一期)的控規已進行了調整,保留這些房子。既然這樣,從區政府到街道辦都要對這些房子管控起來。他說,此前已有兩棟列入線索的建筑在第二次核查時被拆掉。

張智敏介紹,海珠生態城(一期)的文化遺產線索前后經過了四次專家評審。新快報發現被拆的兩棟建筑一棟是清末的,一棟是民國的。這份名單街道辦應該是知道的,因要征求村裡的意見。

針對村委表示不想把這些房子列入保護而想改造,他說,其實大塘村需要保留的這些房子都比較集中,完全可以相對成片地完整保留,而把這片區域的容積率轉移到別的地塊上去。對開發商及村的利益完全沒有影響。

他希望今后可以更多地對城中村改造進行引導,讓文化遺產保護與各方利益達到平衡。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!