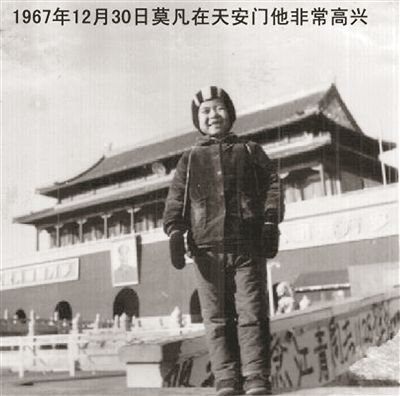

1967年,年僅6歲的莫凡

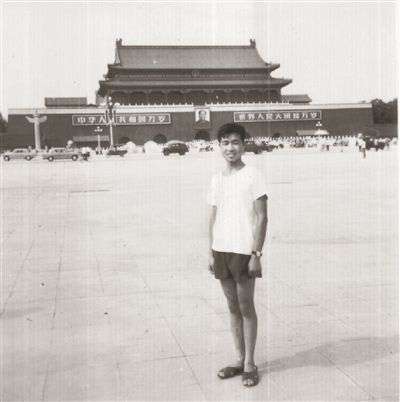

1977年在天安門留影 ▲

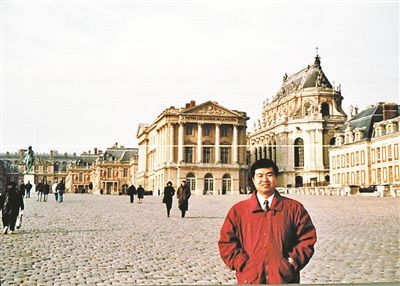

赴歐公派留學,1993年在巴黎留影

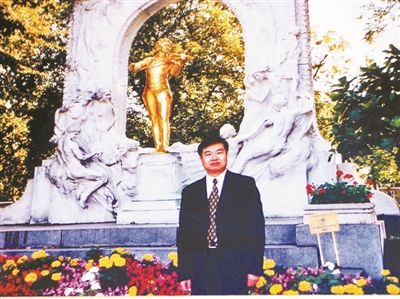

2004年在維也納

如今的莫凡,已是大學教授

今年是新中國成立65周年,15年前的1999年,來自四面八方的讀者曾給北京青年報提供過與天安門的合影,講述自己的天安門記憶,來紀念祖國50周年生日。這些照片有的已發表在報紙上,有的被當作珍貴資料保存。

15年過去了,國慶65周年將至,北青報多路記者試著去尋找當年天安門的留影者,希望再次走進他們的生活,傾聽他們與天安門和祖國的故事。通過圖片和文字講述他們與天安門的記憶交集,作為“我的天安門記憶”第二季呈現給讀者。

15年時間,十幾歲的少年已到了而立之年,成為各自崗位的中堅﹔而當年的中年人則退休安度晚年。15年來,中國經歷了迅猛快速的發展,人們在不同的地方、不同的領域見証著社會巨變。“他們”也許就是你身邊的小人物,但他們有著各自的“大故事”,從中可以看到時代變遷的歷史腳印。

1999年國慶50周年之際,徐慧遠女士曾給本報發來一張1967年孩子莫凡六歲時在天安門前的照片,並且在文章中說,當時孩子來北京最想去的地方就是天安門,現在他已經在中國駐德大使館工作,這張照片就被命名為“外交官的童年”。而北青報記者近日追訪獲悉,照片中的這個孩子,從1979年參加高考,從一個一線設計人員,到引進外資的評審人員,再到外交官、研究人員、大學教授,他的身份經過多次轉變,隨著時代的變化,他的工作內容也各不相同。

老照片故事

外交官的童年記憶

1999年國慶50周年時,莫凡的母親徐慧遠女士發來了他1967年6歲時在天安門前的留影,黑白照片上的莫凡,穿著厚厚的棉衣棉褲,戴著毛線帽子,笑得格外開心,仰拍的角度讓這個站在天安門前的6歲孩子也顯得高大起來。

近日,當聽北青報記者說,15年前母親曾經把自己童年時在天安門前的留影投稿給了北青報,莫凡感到很驚訝。對53歲的他來說,6歲時第一次來北京看天安門的記憶,現在已經很模糊,但對為什麼來天安門,莫凡還是有深刻的印象。“我還是記得小學第一課是毛主席萬歲,后面就有首都、天安門,我們東北人對首都還是特別向往的”,莫凡說。

今年已經78歲的莫凡母親徐慧遠女士說,她記得當時是冬天,那天風特別大,他們一家從牡丹江市赴上海探親,途經北京,看望在北京的孩子叔叔。“我那孩子當時就特別想去天安門,成天唱‘我愛北京天安門’,於是我們就帶著他和妹妹來到了天安門,有了那張照片”,徐女士說。她在投稿中寫道:那天天很冷、風很大,但想到從邊陲小城來到祖國心臟真不易啊!內心感到萬分激動,給孩子留下這張有歷史意義的照片。

徐女士15年前投稿那會兒,與老伴莫老先生剛剛退休來到北京,這些年一直訂閱北京青年報。她還記得投稿時把輪渡寫成了“輸船”。在投稿中,徐女士寫道,每次看以(到)這張照片,就想起那次探親,那是火車過長江時,南京沒有大橋,要把火車分幾次放在輸船(輪渡)上擺渡過去。徐女士還記得1999年投稿中說過:彈指一揮間,三十二年過去了,我們祖國發生了天翻地覆的變化,我兒子已成長為一名外交官。所以這張莫凡6歲與天安門的合影便得名“外交官的童年”。

人生經歷

三十年經歷五次身份轉換

30年前來京工作 親歷從計劃到市場的變革

十年“文革”讓莫凡這一代人從小沒怎麼好好兒學習,與多數人一樣,上了高中后莫凡開始奮發努力。恢復全國高考后,1979年,莫凡考入同濟大學,主修建筑材料。當年在黑龍江,本科錄取率是1%,同濟大學在黑龍江錄取10人,一半都是材料專業,“這應當與當時國家的建設需要有關”,莫凡說。

在同濟大學畢業后,1984年莫凡被分配到西直門附近的中國建材設計院工作。當時正逢國慶35周年,學生在天安門廣場打出“小平您好”的標語,整個北京、整個國家都站在改革的浪潮上准備出發,莫凡這一批大學畢業生也沉浸在北京的政治氣氛中,感到特別的興奮。他說:“我們那一代人大學生很少,大家都很有抱負,我們覺得碰到了好時候,想在北京大干一場。”

莫凡之后的經歷確實印証了他當時的想法,就是“大干一場”。3年后,他被調往當時的國家計劃委員會,也就是今天國家發改委的前身,主管全國建材項目審批工作,“在那裡工作的11年,由於機遇好又遇上了好的領導,幾年一個台階,確實成長了很多”。

莫凡工作期間,經歷了整個國家由計劃走向市場的大變革。莫凡說,當時改革開放開始引進外資,他的工作就又變成了對外國的項目進行評審,考察其對中國技術、國民經濟的影響,“在這個過程中,我對國外的市場經濟的利弊、企業的運作,有了很多的了解”。

留學德國:與台灣學生辯論激發愛國熱情

1993年,莫凡獲得公派出國的機會,第一次赴德國,學習建筑物理。由於同濟大學是由德國醫生創立,一半的學生都會學習德語,莫凡也不例外,這讓他在德國的學習輕鬆了許多。人出國在外,總是更容易感受到身為中國人的愛國情懷。

莫凡等大陸學生當時經常與台灣學生辯論,大體論題就是台灣好還是大陸好,雙方爭執不休。他引用當時訪學的一位老師的話說,“在大陸,知識分子是最溫和的,我們都不同意台灣獨立,更別說其他中國人了”,莫凡感覺這句話說得柔中帶剛,是對台灣學生有力的回擊。

1998年,中國駐德使館在全國選拔負責經濟的外交官,莫凡憑借德語優勢和在國家計委時對經濟的學習,獲得了全國唯一的名額,開始了他為期四年的外交官生涯,主要對德國的宏觀經濟進行研究。所以1999年,母親徐慧遠寄來北青報的那張照片便被命名為“外交官的童年”。

從外交官到大學教授

2002年,莫凡從德國歸來后,正趕上中國要與德國合作,上馬磁懸浮列車。他便被調到上海負責磁懸浮項目,引進德國的技術,開展經濟合作,后來又領導磁懸浮列車的配套研發工作,對技術進行消化吸收。在此期間,他還完成了在職研究生和在職博士的學習。

直到2012年,莫凡的研發中心被並入同濟大學,於是他便有了一個新的身份——大學教授。

另一方面,他也有了一個新的想法。曾經在德國的學習與工作讓莫凡積累了人脈,他與德國著名“輕量化和復合材料應用”專家合作,開辦了一個公司。據莫凡介紹,“輕量化”實際就是減輕重量,可以運用到各個行業領域中,比如飛機,減輕了重量,便可以減少燃料運用,提高效率,從而有助於節能環保。

莫凡說,現在這項技術在歐洲已經得到普遍應用,但在國內,這項技術仍與實際應用有差距。現在的莫凡,一邊在同濟大學材料科學與工程學院教書育人,一邊致力於新材料、新技術的引進和研究,為未來節能環保的新時代開辟著道路。

對話

在天安門和女兒拍照感覺最棒

北青報:您第一次有強烈的願望想要來北京是什麼時候?

莫凡:雖然之前6歲時來過北京,但第一次有強烈的意願想來北京,還是在上高中時。1978年第一次恢復高考,我們在火車站送別去北京、上海等大城市上學的同學,覺得特別羨慕,當時覺得,隻要能來北京,哪怕去郊區也願意。

北青報:小時候和高中時來北京,有沒有感覺印象特別深的地方?

莫凡:沒太多印象了,我能想象到的就是畢竟北京是首都,肯定很寬敞。但我對我1984年來工作時的北京印象特別深刻,我工作的地方在西直門,那個樓還有,但西直門早就變了樣子。當年還沒有西直門立交橋,哪裡像今天一樣,西直門立交橋那麼復雜。北京地鐵隻有一二號線,逛街就是去新街口、西單百貨商場,什麼大悅城都是后來很久的事情了。

北青報:在天安門,您有沒有什麼特別難忘的事兒?

莫凡:升國旗,原來天安門沒有升國旗儀式的,后來有了以后,我去參加過幾次,第一次是什麼時候記不起來了,但我記得國歌響起來的時候,特別感動,我當時都流淚了。后來我上海的同事來北京,問他們想去哪裡,都說要去看升旗儀式。還有就是天安門的國慶花籃也讓我印象很深,每年都不一樣,我印象深刻的有改革開放主題、民族團結主題、還有建黨70周年南湖景色的。最后就是2008年奧運會我和女兒一起在天安門廣場上舉著國旗拍照,感覺最棒!

北青報:我們了解到您曾多次出國,您第一次出國是什麼時候?多次出國您確實感到國家有很大的變化吧?

莫凡:1991年,我到日本、泰國、韓國考察,為引進外資項目試行作調研,那是我第一次出國,當時感到很震撼,在日本第一天晚上興奮得沒睡著覺。日本環境、秩序都相當好,整個社會很有規則,確實和我們有很大的差別。我記得在韓國漢城,那時候還不叫首爾,漢江上10多座橋梁,我當時想,黃浦江上也就一兩座橋吧。現在,黃浦江上的橋可多了,我們在物質上確實和發達國家的差別縮小了很多,但在精神上,可能差距還不小。

相關

一家人奧運情緣 刺繡贈薩馬蘭奇

雖然莫凡現在離開北京,但他的弟弟、妹妹和父母仍生活在北京。退休后的父親莫老先生和母親徐女士十分時髦,用智能手機、會拍照、發朋友圈。

2005年,北京奧運會倒計時1000天,吉祥物“福娃”誕生,徐女士自己繡出福娃刺繡作品,想送給薩馬蘭奇。2006年7月,外交部門幫助徐女士聯系,將福娃郵寄給薩馬蘭奇。2007年1月,徐女士收到薩馬蘭奇先生的回信,信中寫道:感謝您通過高正月先生送給我如此出色的作品。2008年,莫凡先生與女兒一同觀看多場奧運比賽。現在的莫老先生和徐女士,用錄像機和攝像機記錄下生活中短暫的熱鬧,留待以后漫長的歲月裡慢慢回憶、細細觀賞。

本版文/見習記者 趙婧姝 供圖/莫先生

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!