劉迎勝

■中國在絲綢之路中佔有什麼位置

■中國何以能推動絲路繁榮

■絲路繁榮的核心是什麼

■絲路經濟帶的經略方向何在

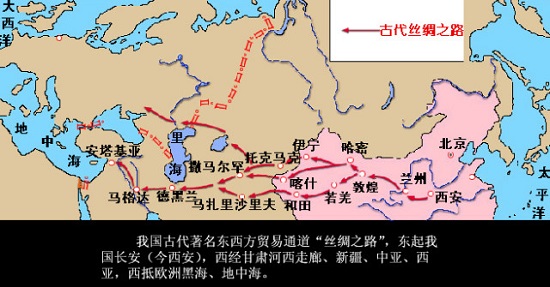

一年前的9月上旬,習近平主席在訪問中亞四國、出席上海合作組織2013年峰會期間,第一次在國際社會公開提出建立“絲綢之路經濟帶”的設想。一個月后,在東盟訪問期間,習近平主席又提出了建設21世紀“海上絲綢之路”的構想。

這兩大戰略構想直接通過絲綢之路這個以和平和繁榮為內涵的歷史概念,從陸路和海陸充滿現實地將中國未來全球化發展有理有據地展現了出來。

中國在絲綢之路中佔有什麼位置

我們可以比較中國所在的東亞大陸的地理與其他幾個古代世界文明中心的情況。

上古時代“舊世界”(即亞、歐、非三大陸)最重要的人類早期文明起源地集中三個地區,即近東與東地中海沿岸,如尼羅河下游、伊拉克兩河流域的美索不達米亞、今巴基斯坦的古印度河中游及中國。

文明的發展,除了其內在自生動力以外,相互間的相互交流也是必不可少的條件之一。位於尼羅河下游的古埃及文明與兩河流域的古巴比倫文明相距較近,兩者自古便有一定的聯系。印度河流域的哈拉帕文化與西亞也相距不遠,古人可循海道往來於波斯灣與印度河口之間,考古發現証明古印度河文明與西亞古文明之間亦間有往來。

相形之下,作為東亞古文明的源起地中國遼河、黃河、長江流域,從陸路交通的條件看,北限大漠與草原,西南為青藏高原,在依靠人力、畜力的古代,交通條件實屬不便。

而從海洋交通條件看,我國東部雖然有漫長的海岸線,隔海相望有日本、琉球、呂宋諸島與南洋列島,但這些島嶼由於面積、宜農區域、資源與人口均十分有限,其社會經濟的體量與位處東亞大陸核心地帶的中國相差巨大,不足以支撐其獨立發展成有世界影響的文明起源中心。

這與環地中海的南歐、西亞與北非之間的關系相當不同。而跨越大洋前往遙遠西方的航行,在航海技術沒有發達起來的古代,也是極為艱難的。

這就是說,從中國前往世界其他文明中心,需要經過漫長的海路或陸路。這意味著以中國為代表的東亞文明從地理位置看,相對於其他三處文明中心而言,處於較為封閉的位置。因此,從“絲綢之路”發展的基本條件講,中國所處的地理位置並非最優。

中國何以能推動絲路繁榮

既然“絲綢之路”行程艱難,為什麼會發展起來呢?古代中國人民通過怎樣的努力化不利為有利,推動了“絲綢之路”的繁榮與興旺呢?有以下幾個原因:

第一,以遼河、黃河、長江中下游為中心的地區,區宇遼闊,四季分明,水源相對充沛的地理條件,使中國上古居民能夠以較少的人力投入而獲得較多的農業產出,有廣闊的發展空間。

因此,以農耕與草原游牧業為基礎發展起來的古代中國文明,長期以來一直是東亞經濟與文化的中心,在東亞歷史、文化發展的長河中,數千年以來一直起著火車頭的作用。

第二,由於自然條件優越,生產技術發達,古代中國人口繁衍的速率遠高於上述其他三個古代文明起源中心,進而形成規模巨大的人口-經濟復合體。

與人口眾多相應的是生存斗爭的相對激烈,因而中國人民自古勤於耕織,創造力強,同時消費需求也非常巨大,不但有能力向其他民族提供豐富的精神與物質產品,對他們的產品的需要量也大。

第三,中國地跨南北,兼有內陸與沿海,中華文明本身是東亞各種不同文明融合而成,一直面對著復雜的民族關系,因此自古以來中國人民就不但不排斥來自遙遠地域的異質文明,而且有很強的包容性。

佛教這種產於古代印度的宗教,就是在不同時期內,通過不同的渠道反復入華,影響中國,並被吸納成為中國本土文明的一部分。

第四,基於中國人民旺盛創造力之上發展起來的發達科學技術與組織能力,包括地理學、造船業、導航術(包括天文與地文導航、磁羅盤的應用等)、對實現跨洲隔海相望的各地、各國與各民族之間交往的願望,起了極大的作用。

絲路繁榮的核心是什麼

盡管中國在“絲綢之路”歷史上起著重要的作用,但“絲綢之路”並非中國人民在唱獨角戲,其沿線各國與各民族均起過重要作用。

從陸路交通看,西域及其以西的廣大內陸亞洲地區,與中國東部的黃河、長江中下游地區的大規模農耕區相較,其綠洲的面積相當有限,大者縱橫一兩百公裡,小者甚至不超過視力所及范圍,因而所能維持的人口也相當有限,故其經濟規模都不大。

由於每一片綠洲之內均無法生產當地人所需的一切,因此綠洲居民自古便有遠行貿易的傳統。相鄰的綠洲之間的距離不等,以駝馬行駛的日程計,少則當日可達,多則須費十余日。內陸亞洲如珍珠般分布的綠洲是長途遠行者天然的中繼站,而綠洲居民的遠行經商傳統,則成為“絲綢之路”賴以存在的主要基礎之一。

內陸亞洲北部與歐亞草原是游牧民的主要居住區。游牧民的主要生存手段是飼養牲畜,而草原承載條件的限制決定牧民必須不時地轉場,這就產生了游牧社會的流動性。他們所馴化的馬匹與駱駝,是東西交往的主要交通工具,憑借此,他們往往比中原漢地的定居民有更多的遠方民族的信息。因此,內陸亞洲的綠洲居民與游牧民族,自古以來便是陸上“絲綢之路”的重要參與者。

從海路交通條件看,東南亞由於島嶼眾多,海岸曲折,航海業發展得很早,也形成了地域海上交通網絡,加之地處中國與西方之間的有利位置,使這裡自古以來便是東西“接力棒”式的海上交往的中介。

遠在漢代,羅馬帝國的航海家、商人與使者便已穿越紅海,進入北印度洋,並到達中國。阿拉伯帝國興起后,大食商人不但長期活躍在連接波斯灣至中國的航線上,並且有不少人在我國東南港口城市定居下來。

可見,沒有各國各族人民共同參與和共同建設,無論是古代的絲綢之路,還是現在的“絲綢之路經濟帶”,都很難形成。

絲路經濟帶的經略方向何在

因此,以古鑒今,目前“絲綢之路經濟帶”的具體推進,需要重點著手三方面的建設:

一者,構筑便捷高效的交通體系。

“絲綢之路”主要功能就在於通道,所謂通則絲路興盛、絕則絲路毀棄。古代中國人沿著“絲綢之路”走出去,如歷朝歷代的商使、旅行家與為求法而長期留居海外的高僧等海外華人的聚居區﹔域外人也陸續入華,如在古代西北各地的粟特人聚居區,葬於南京的渤泥國王及泉州溫氏墓等。可見,絲路經濟帶的建設首重在交通的完善和體系化。

二者,豐富優質活躍的商品貿易。

“絲綢之路”又是東西方物質文化交流的渠道,各民族間一直從事著有利於彼此國計民生的交換。

不但我國的絲、茶、陶瓷的產品大量輸出,制造技藝也在許多國家生根發芽,我國的造紙、指南針、印刷術與火藥技術的西傳,極大地改變了世界的面貌。而古代自域外傳入的植物品種如胡蘿卜、胡荽、洋蔥、菠菜、茉莉花,16世紀以來傳入的番薯、土豆、西紅柿、玉米、辣椒。這些互通有無,互利互補的交換使所有參與者都從中受益。

因此,如何形成能夠持續不斷滿足國際市場尤其是發展中國家需要的大規模商品流通,乃絲路繁榮的關鍵物質支撐。

三者,促進廣泛的人文多元交流。

“絲綢之路”也是文化往來的通衢。西域各國的宗教,如佛教、伊斯蘭教、猶太教與基督教等在不同歷史時代先后入華。印度語音學對我國“反切”的產生與詩律學的發達,印度戲劇對我國戲劇發展均有重要影響。我國的《西游記》《三國演義》《水滸傳》等古典作品,也在東亞與東南亞周邊國家中廣為流傳。

所有這些都說明,多元文化交流是溝通絲路長盛不衰或者衰而復盛的主要因素。

因此,總結“絲綢之路”的發展歷史,建設“絲綢之路經濟帶”,必須牢牢把握住以下三大方面絲路特性:

第一,和平性。盡管絲路沿線各民族之間文明與發展程度相差很大,但它始終是一條和平之路。各國、各民族之間和平往來,和而不同。

第二,全民性。“絲綢之路”最初是自發產生的,參與交流與交往者既有各國與各民族統治者,更有各階層普通民眾,可以說是官民共同參與的。

第三,共贏性。“絲綢之路”沿線各民族都從交流中獲益,不是一方得,一方失的零和交易,而是雙贏的。“絲綢之路”的存在與發展,有利於沿線各國與各民族的國計民生和各自文明的發展,為各國人民所接受。■(作者為南京大學歷史學系教授、博士生導師,《瞭望》2014年第37期)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!