|

|

宋 嵩制圖 |

|

|

日常生活中鄰裡之間難免有磕磕碰碰的瑣事,沈陽市風雨壇街道辦事處創辦社區調解廳,請來專業律師和司法人員,為居民化解生活中的瑣事矛盾,構建和諧的鄰裡關系。 |

編者按:中共中央總書記習近平日前就做好新形勢下政法工作作出重要指示,並提出“全力推進平安中國、法治中國、過硬隊伍建設”。

俗話說,平安是福,對一個人一個家庭來說如此,對一個國家一個社會來說也是這樣。建設平安中國,這既是維護人民群眾切身利益的現實需要,也是全面建成小康社會、實現民族復興的內在要求。

從今天起,本版推出平安中國行系列報道,以期探索建設平安中國的途徑、思路與措施,敬請關注。

2013年新年第一天,浙江省杭州市蕭山區友成機工有限公司發生特大火災,過火面積超過1.2萬平方米。消防部門出動超過60輛消防車、近400名消防官兵救援,扑救過程逾12小時。在救火過程中,蕭山消防中隊特勤分隊分隊長尹進良、戰士陳偉、市北消防中隊戰士尹智慧三人不幸犧牲。后經公安刑偵、消防部門全力調查,確認系倉庫保管員因不滿崗位調整泄憤故意縱火。

這又是一起由小矛盾引發大災難的案例。

50年前的1963年,同樣是浙江的諸暨市楓橋鎮創造了全國聞名的“楓橋經驗”:“發動和依靠群眾,堅持矛盾不上交,就地解決,實現捕人少,治安好。”如今,建設“平安中國”同樣需要繼承和發揚“楓橋經驗”,把矛盾化解在基層、把問題解決在當地、把隱患消除在萌芽狀態,保一方平安。

腳板加鼠標

實現矛盾排查全覆蓋

今年1月6日,山東省寧津縣大柳鎮的門志良原本計劃到德州市有關部門反映村支書的經濟問題,沒想到卻在村口碰到了縣檢察院駐大柳鎮檢察室的便民巡訪服務車。通過車載的移動視頻接訪系統,他與德州市人民檢察院的副檢察長“見了面”,所反映的問題也當場交給了寧津縣檢察院辦理。這是德州市檢察院構建市院、基層院、派駐檢察室與所轄鎮村四級視頻接訪網絡以來,成功受理的第135件視頻接訪案件。

小矛盾不解決勢必拖成大問題,小隱患不注意難免釀成大事件。針對社會矛盾排查化解工作中存在的突出問題和薄弱環節,早在2001年,中共中央、國務院在《關於進一步加強社會治安綜合治理的意見》中就明確提出,“建立健全矛盾糾紛排查調處工作機制,把這項工作納入經常化、規范化軌道”。經過十幾年的建設和發展,矛盾糾紛排查化解機制逐漸成熟、規范,各地各部門普遍建立健全了市縣鄉村四級排查化解機制。

干部下訪、領導接訪、網上信訪……面對經濟社會發展中的新情況、新問題,各級領導干部將老傳統與新技術有機地結合在一起,既注重靠“腳底板”走到基層、群眾中間去了解社情民意,也注重用“鼠標”傾聽網上的民意呼聲。傳統與現代的結合,實現了矛盾糾紛排查化解工作的全覆蓋。

“抓早、抓小、抓苗頭”,矛盾糾紛排查化解工作早已成為各級黨委政府的日常工作,大量問題也都隨之化解在基層、消除在萌芽狀態。隨著這項工作的深入推進,各地各部門不斷與時俱進,實現了排查內容從一般性排查向重點排查轉移、力量使用從分散使用向集中統一使用的轉變,並進一步在細化深化上下功夫,普遍形成了經常排查、分析研判、信息預警、及時化解等一系列制度,做到了各種苗頭隱患底數清、情況明、發現早、主動抓。

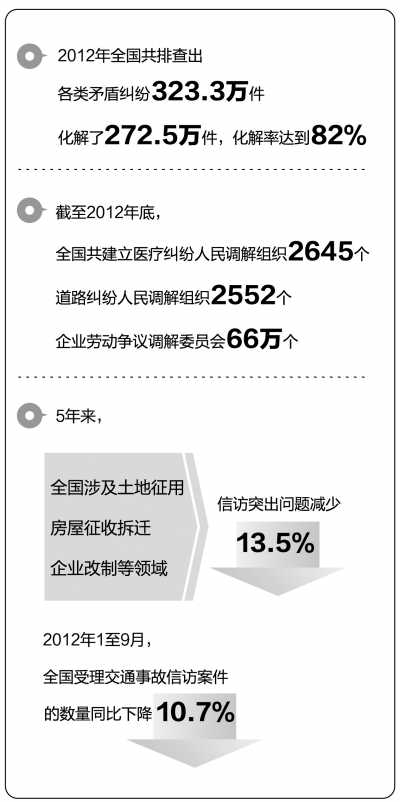

來自國家信訪局的統計數據顯示,2012年全國共排查出各類矛盾糾紛323.3萬件,化解了272.5萬件,化解率達到82%。

三調聯動

筑牢糾紛調解第一關

2012年12月19日,江蘇省南通市如東縣洋口鎮調處中心來了一對夫婦,他們從調解員手中拿到14萬元補償款。原來,丈夫顧李華在2008年因工傷導致雙目失明,2010年經洋口鎮司法所調解,由用人單位一次性補償57萬元,分4年付清,如今已是第三年了。保証調解質量,關注后續情況,對家庭困難、數額較大的調解、法律援助案件及時進行跟蹤回訪,確保每件案件補償落到實處,如東縣認真對待每一起調解的做法得到了當事人的好評。

人民調解,曾經被譽為“東方一枝花”,在化解社會矛盾糾紛、維護社會和諧穩定等方面發揮著無可替代的作用。為了適應新形勢的要求,各地結合實際,創造性地將人民調解、行政調解、司法調解“三調聯動”,形成了矛盾糾紛的“大調解”模式。

2011年,中央綜治委、全國總工會、共青團中央、全國婦聯等16個部委聯合印發《關於深入推進矛盾糾紛大調解工作的指導意見》,著力推進在征地拆遷、勞動爭議、醫療糾紛、交通事故、環境保護、食品藥品安全、知識產權等矛盾多發領域建設專業性調解組織。據中央綜治委辦公室統計,5年來僅專業性及行業性人民調解組織數量就增加了115%。截至2012年底,全國共建立醫療糾紛人民調解組織2645個、道路糾紛人民調解組織2552個、企業勞動爭議調解委員會66萬個。許多地方都加強了對專業性調解組織的人員配備和教育培訓,建立了相關專業領域調解專家庫,為調解組織提供專業咨詢指導。

“大調解”向專業化、行業化、職業化的轉變,強化了基層化解矛盾糾紛的能力,一大批專業領域內的矛盾糾紛得以解決在萌芽狀態。5年來,全國涉及土地征用、房屋征收拆遷、企業改制等領域的信訪突出問題減少了13.5%﹔2012年,醫療糾紛調解的群眾滿意度達到95%以上﹔2012年1至9月,全國受理交通事故信訪案件的數量同比下降了10.7%。

風險評估

打造底線思維新機制

從小客車數量調控到首都機場高速路收費價格調整,從首鋼搬遷到黑幼兒園的整治……北京早在2009年就啟動了社會穩定風險評估機制的調研工作,並在2010年和2011年先后出台相應的實施辦法和細則。現在,北京市各級政府每出台一項與人民群眾切身利益緊密相關的重大決策,都要開展社會穩定風險評估。全市已有50余項關系群眾切身利益的重大政策和重大項目納入了社會穩定風險評估機制,成為政府科學決策不可或缺的一道“前置程序”。

建設“平安中國”,就是為了創造和諧穩定的社會氛圍。建立健全社會穩定風險評估機制,好比扎起了預防的籬笆,未雨綢繆地從源頭上減少矛盾的產生。近年來,各地積極建立和完善重大事項社會穩定風險評估機制,在化解社會矛盾,實現社會穩定中發揮了重要作用。

隨著經濟社會的快速發展、群眾維權意識的不斷提升,由各種社會矛盾引發的群體性事件多發。面對這種情況,各級政府都要及時轉變執政理念,善於運用“底線思維”,將與人民群眾利益密切相關的重大決策、重要政策、重大改革措施、重大工程建設項目等重大事項在制定出台、組織實施或審批審核前,對可能影響社會穩定的因素開展系統的調查,科學的預測、分析和評估,制定風險應對策略和預案,有效規避、預防、控制重大事項實施過程中可能產生的社會穩定風險。

平安穩定是人民幸福安康的基本要求,是改革發展的基本前提。能否有效化解社會矛盾,考驗著各級政府以及領導干部的執政能力與水平。在化解矛盾糾紛的過程中,應注意把源頭治理、動態管理、應急處置結合起來,把解決具體問題與完善政策制度結合起來,隻有這樣,我們的政府才能更好地維護廣大人民群眾的根本利益,才能維護社會的長治久安,才能為全面建成小康社會提供平安保障。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間