改革開放四十年,對被譽為“世界鉛都”“中國油都”的湖南常寧而言,是一次夢想的綻放。

這是一次活力的綻放,40年間,全市地區生產總值增長了227倍,財政實力增長了115倍,經濟實力更為強勁。

這是一次綠色的綻放,40年間,常寧工業經濟告別“粗放式”發展,走上綠色循環發展之路,水口山經濟開發區列入國家級循環化改造示范試點園區。

這是一次美麗的綻放,40年間,常寧城區建成區面積從不到2平方公裡增加到20平方公裡,城鎮化率達到48.9%。

這是一次幸福的綻放,40年間,常寧持續加大民生投入,讓民眾共享改革紅利,2017年底摘帽退出34個貧困村,脫貧28611人,貧困發生率從6.5%降到2.7%。

展望未來,常寧將懷揣著勇氣與夢想,續寫下一個輝煌!

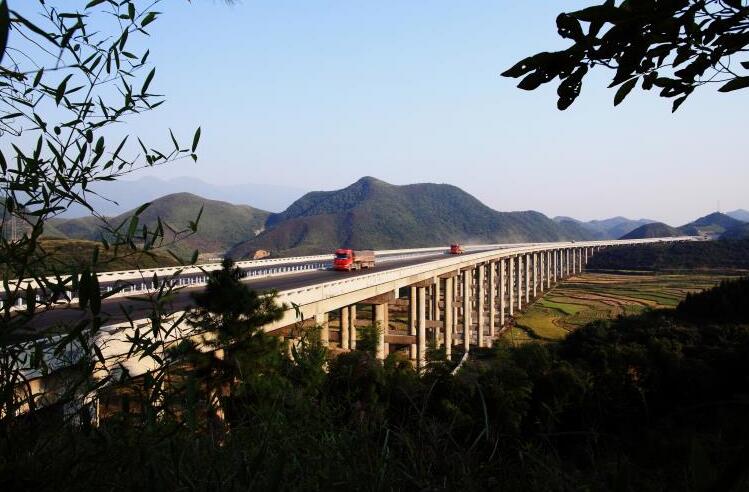

交通變化日新月異

綜合實力大提升 有質有量有后勁

【2017年,全市地區生產總值330.96億元,較1978年增長了227倍】

改革開放40年來,常寧市始終緊扣經濟建設這個中心,聚精會神搞建設,全力以赴抓發展,全市綜合經濟實力大幅提升。

經濟總量實現飛躍。1978年,全市地區生產總值僅有1.46億元。1991年突破10億元﹔2008年突破百億大關﹔2017年,全市地區生產總值330.96億元,較1978年增長了227倍。

投資消費發生巨變。1978年,全市固定資產投資隻有258萬元,社會消費品零售總額隻有5395萬元。2017年,全市固定資產投資214.84億元,增長了8327倍﹔社會消費品零售總額98.91億元,增長了183倍。

財政實力顯著增強。1978年,全市財政總收入1240萬元﹔1997年跨上億元台階﹔2011年突破10億元﹔2017年,全市財政收入14.3億元,比1978年增長了115倍。稅佔比由2015年的65.3%提升到72.3%。全市財力顯著增強,收入質量不斷提升。

工業經濟大轉型 求新求綠求循環

【2016年,水口山經濟開發區列入國家級循環化改造示范試點園區】

挖掘機來回揮舞力臂,運輸車川流不息,工人們一派忙碌……9月21日,在水口山經濟開發區銅鉛鋅產業基地,施工正在緊張進行。

“這裡將建成世界一流的銅鉛鋅產業示范基地。”銅鉛鋅產業基地負責人告訴記者,項目擬投資100余億元,分期實施新建30萬噸鋅、遷建10萬噸電鉛及稀貴綜合回收系統、改造擴建20萬噸銅工程,最終形成“30+30+10”的具有中國五礦特色的銅鉛鋅示范基地,到2025年產值有望實現1000億元。

據了解,項目自去年8月正式開工,已經完成投資28億元,建設施工已經完成75%。項目將運用國內外銅鉛鋅冶煉先進技術,採用雙底吹連續煉銅、大規模鋅濕法冶煉等先進工藝,實現產業技術升級,綠色環保生產。

常寧市是“有色金屬之鄉”,也是典型的資源依賴型城市。一度粗放加工不僅造成資源浪費,更使常寧工業發展顯得后勁不足。作為常寧工業的“主戰場”,水口山經濟開發區以傳統產業升級改造為重點,大力推進技術升級,引導工業轉向集聚化。近十年來,常寧以壯士斷腕的魄力,共關停淘汰192家小採選冶企業,將39家有色化工企業整合成6家入園企業,並對水口山三、四、六廠落后產能逐步予以淘汰退出,騰出了寶貴的環境容量。全市空氣質量優良率穩定在91%以上,2017年在全省90個縣級城鎮中排名前三。

冶煉、化工、新型材料、高新技術產業等一大批圍繞資源循環利用及有色金屬精深加工的企業,也以“遷園調規”“湘江流域重金屬污染治理”為契機,加快實施循環改造,由原來零散的資源型、粗放型轉向規模化、技術型,形成循環產業鏈條。目前,園區的企業間已形成資源循環利用網絡,以水口山有色金屬集團、五礦銅業、株冶三大百億級企業為核心,抓好補鏈強鏈,帶動有色產業鏈群整體發力,初步形成了鉛鋅冶煉及深加工產業鏈、銅冶煉及深加工產業鏈和共伴生稀貴金屬深加工及應用全產業鏈。2016年,水口山經濟開發區列入國家級循環化改造示范試點園區。

近年來,常寧市先后引進五礦金銅項目,承接株冶搬遷,引進廣州牛仔服飾全產業鏈,實施工業轉型升級、發展循環經濟,銅鉛鋅、紡織產業兩大“千億級”產業集群已初具規模。據了解,目前全市規模以上工業企業增加到91家,2017年完成總產值258.99億元,完成工業增加值117.28億元,比1978年分別增長了184倍、308倍。

特色農業大突破 促企促民促致富

【2017年,年產茶油1.14萬噸,比1978年翻了6番】

一望無際的油茶林,錯落有致地散布在山腰坡間……初秋,在常寧市西嶺鎮平安村“大三湘”油茶產業基地裡,萬畝油茶林美得令人心醉。

在基地裡忙著除草的平安村貧困戶周貽七開心地告訴記者,他承包了基地20畝油茶林進行管理,僅勞務管理收入可達近5000元。

40年來,常寧始終堅持以農為本,緊扣農業供給側結構性改革主線,大力發展優質高效特色農業,促進農業增效、農民增收,做強了油茶、茶葉等特色主導產業。

常寧圍繞打造“中國油茶第一強縣(市)目標”,成功創建全國唯一油茶生物產業基地、出台全省首個茶油地方標准,舉辦四屆中國(常寧)油茶旅游文化節,“常寧茶油”成為國家地理標志保護產品,金字招牌越擦越亮。今年來,常寧市推行“公司+基地+合作社+農戶”模式,讓群眾共享產業發展紅利。今年,常寧又按貧困戶戶均不少於1畝油茶的標准,投入1100萬元建設油茶基地,有力推動貧困群眾增收。2017年,全市油茶林基地發展到80萬畝,共有21家規模企業、8萬多林農發展油茶產業,年產茶油1.14萬噸,比1978年翻了6番,實現產值14億元。

茶葉方面,常寧創建了“塔山山嵐茶”公共品牌,爭取到塔山茶葉特色優勢產業園項目,茶園面積增加到7.79萬畝,被評為湖南茶葉“千億產業十強縣”,塔山獅園村獲評全省“十大最美茶園村”。

農業農村經濟也得到全面發展,2017年,全市農業總產值88.82億元,較1978年增長71倍。糧食總產突破48.3萬噸,實現“十五連豐”。近年來,常寧市先后獲全國糧食生產優秀縣、國家農產品質量安全縣、全國百強重點產茶縣等多項榮譽。

城鄉面貌大變臉 見山見水見幸福

【城區面積“長大”10倍,進入“環線時代”】

“從西一環到東一環以前開車要30多分鐘,自從拉通了東外環后,10分鐘就可以了,交通方便多了!”9月21日,常寧市民盧群英開心地告訴記者。

據了解,40年間,常寧城區建成主次干道60公裡,拉通城市一環,常寧全面進入“環線時代”。

改革開放之前,常寧交通非常落后,沒有一條國道,更不用說高速和鐵路。經過40年的不懈努力,常寧市交通瓶頸得到全面破解。境內現有1條高速(岳臨高速)、2條國道(G234、G356)、3條省道(S312、S320、S317)。瓦鬆鐵路即將竣工,祁常高速即將開工、水口山千噸貨運碼頭建成啟用,基本形成了對外大暢通、對內大循環的立體化交通格局。

40年來,常寧堅持“宜業宜居宜商宜游的山水園林城市”定位,全面拉開城市骨架,加快擴容提質建設,初步形成了“兩環四湖”的空間格局。城區建成面積由1978年的不到2平方公裡增加到20平方公裡,常住人口由不足2萬人增加到20萬人,2017年城鎮化率達到48.9%﹔推進四城同創,成功創建省級衛生城市,衛生面貌有了根本性改觀﹔加強市政建設,先后建成了宜水潭水風光帶、常寧大劇院等一批標志性工程,城市宜居程度不斷提升。

【“十三五”,我們這樣走過】市場主體創新步伐堅實 “深化國有企業改革,發展混合所有制經濟,培育具有全球競爭力的世界一流企業。全面實施市場准入負面清單制度,清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法,支持民營企業發展,激發各類市場主體活力。”習近平總書記的重要論述,為激發各類市場主體活力指明了方向。“十三五”以來,在一項項惠企政策、改革措施推動下,市場主體實力越發雄厚、活力更加充沛。 【詳細】

【總書記擘畫高質量發展】共享發展,民生改善奔小康 高質量發展,是共享成為根本目的的發展。習近平總書記多次強調,“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標。”疫情防控期間如何全力醫治患者拯救生命、兜牢民生底線?扶貧產業是否落地生根、易地搬遷群眾能否穩定就業?改革發展成果怎樣更多更公平惠及人民群眾?總書記在國內考察中訪民情、察民意、問民生,殷殷囑托和深切關懷體現了大黨大國領袖真摯的人民情懷。 【詳細】