1948年4月30日,中共中央發布《紀念“五一”勞動節口號》

1948年4月30日發布的中共中央“五一口號”共23條,全面闡述了中國共產黨關於政治、軍事、經濟等方面的重大方針、政策,代表了全國各族人民的共同心願。其中第五條鄭重宣布和號召:“各民主黨派、各人民團體、各社會賢達迅速召開政治協商會議,討論並實現召集人民代表大會,成立民主聯合政府!”

“五一口號”是中國共產黨建立新中國的宣言書、動員令。它的發布背后有什麼故事呢?《“五一口號”的故事》回答了上述問題。

“五一口號”的故事

吳躍農

“五一口號”的發布對中國民主政治建設和政黨建設的重大影響深遠至今,標志著各民主黨派、無黨派民主人士積極響應中共號召,公開、自覺地接受了中國共產黨的領導,為建立新中國而奮斗,這在我國統一戰線史上、在民主黨派發展史上、在多黨合作發展史上都具有重要意義。

在臨近五一節的日子裡,讓我們一起重溫“五一口號”的故事……

發布“五一口號”是慣例

最早提到“五一口號”的,是廖承志的一封“催問”電報。

1948年“五一”國際勞動節快到了。當時新華社社長是廖承志,他正率隊駐扎在位於太行山深處涉縣的東西戌村,按照慣例,黨中央每年都要在此時提出“五一口號”。於是,他拍了一封電報至西柏坡,請示中共中央:“五一”勞動節快到了,中央有什麼重要政策決定通過“五一口號”來向全國發布?

廖承志的這封簡短來電,當即引起毛澤東和周恩來等中共中央領導人的高度重視。隨著國民黨統治的節節敗退,一個獨立、民主、和平、統一的新中國即將誕生。該是通過“五一口號”對外公布共產黨人的政治主張、提出新中國政權藍圖的時候了。

1948年春解放戰爭局勢的發展,促使更多的民主黨派人士站到同中共攜手奮斗的堅定立場上來,愛國民主人士紛紛向中共中央建議,盡快成立全國政權機關,以與國民黨的總統選舉相對抗。南洋華僑領袖陳嘉庚提議:解放區應緊急成立聯合政府政權機構,以對抗國民黨偽國大后的局面。民盟中央負責人沈鈞儒向中共中央提議:解放區應成立產生聯合政府的籌備機構,以對國內外號召否認蔣介石偽總統。沈鈞儒希望中共考慮,可否由中共通電各民主黨派,建議召開人民代表會,成立聯合政府,或由各民主黨派向中共通電提出此項建議。陳嘉庚和沈鈞儒的主張,無疑代表了當時許多民主黨派、愛國民主人士的意見。

民主黨派、民主人士的心聲,立即引起毛澤東、周恩來等中共領導人的高度重視。1948年3月4日,毛澤東、周恩來致電中國國民黨革命委員會中央常委、組織部部長朱學范:“欣悉先生到達哈爾濱,並決心與中國共產黨合作,為中國人民民主革命的偉大的共同事業而奮斗,極為佩慰。我們對於先生的這一行動,以及其他真正孫中山信徒的同樣的行動,表示熱烈的歡迎。”3月6日,中共中央發表評論,表示願意與民盟、民革等民主黨派“攜手前進”。

4月27日,毛澤東寫信請劉仁轉告張東蓀、符定一,邀請他們及許德珩等民主人士來解放區參加各民主黨派、各人民團體的代表會議,討論召開人民代表大會成立民主聯合政府和關於加強各民主黨派、各人民團體的合作及綱領政策問題。會議名稱擬為政治協商會議,開會地點在哈爾濱,時間在當年秋季。

毛澤東親筆作重大修改

由胡喬木起草的“五一口號”初稿,共24條。其中第五條是:“工人階級是中國人民革命的領導者,解放區的工人階級是新中國的主人翁,更加積極地行動起來,更早地實現中國革命的最后勝利。”這一條格外引人注目。

1938年,毛澤東為延安《解放周刊》題寫了“堅持抗戰,堅持統一戰線,堅持持久戰,最后勝利必然是中國的”,把“統一戰線”作為奪取抗戰勝利的重要因素。

1939年,毛澤東在《〈共產黨人〉發刊詞》中將“統一戰線”作為中國革命勝利的“三大法寶”之一。

1944年8月17日,毛澤東提出建立聯合政府的設想,立即引起了國內外的強烈反響,各黨派各階層的代表人士紛紛集會,抨擊國民黨一黨專政,擁護中共提出的建立聯合政府的主張。

1945年8月28日,毛澤東在周恩來的陪同下,到重慶與國民黨談判。10月10日國共兩黨簽訂了《國共雙方代表會談紀要》,雙方同意“以和平、民主、團結、統一為基礎……長期合作,堅決避免內戰,建設獨立、自由和富強的新中國”“召開政治協商會議”。經過共產黨和各民主黨派爭取民主的斗爭,國民黨當局被迫同意召開政治協商會議。

1946年1月10日,有國民黨、共產黨、民主同盟、青年黨和社會賢達參加的政治協商會議在重慶開幕。但會議通過的五項協議墨跡未干,國民黨政府就公然撕毀協議,出動了30萬軍隊進攻中原解放區。1947年10月27日,國民黨政府宣布民主同盟等為“非法團體”,強令其解散。民主黨派期望國民黨實行民主的幻想徹底破滅。

1947年10月10日,毛澤東起草了《中國人民解放軍宣言》,提出,“聯合工農兵學商各被壓迫階級、各人民團體、各民主黨派、各少數民族、各地華僑和其他愛國分子,組成民族統一戰線,打倒蔣介石獨裁政府,成立民主聯合政府”。共產黨堅持實行民主聯合政府主張,與國民黨的獨裁專制和倒行逆施形成鮮明對照,使民主黨派和無黨派民主人士徹底轉向了中國共產黨。

1948年1月,民盟領導人沈鈞儒等在香港召開民盟一屆三中全會,恢復民盟總部,宣布要與中國共產黨“攜手合作”。1月1日,國民黨民主派內部實行聯合,在香港正式成立中國國民黨革命委員會,宣布贊成中共提出的新民主主義的基本綱領。

1948年4月25日,毛澤東致電在西柏坡的劉少奇、朱德、周恩來、任弼時等,通知即將在城南庄召開書記處會議,會議的主要議題之一就是:“邀請港、滬、平、津等地各中間黨派及民眾團體的代表人物到解放區,商討關於召開人民代表大會並成立臨時中央政府問題”。4月27日,毛澤東致信晉察冀中央局城工部部長劉仁,又對有關問題作了詳細說明。信中說,這個准備邀請各民主黨派和人民團體來解放區召開的會議,“名稱擬稱為政治協商會議”,現在,革命勝利指日可待,革命勝利之后我們還需要統一戰線,我們還要同各民主黨派團結合作,這必須使中共黨內同志有清楚認識,並且還要使民主人士完全清楚!

毛澤東親筆將“五一口號”初稿的第五條修改為:“各民主黨派、各人民團體及社會賢達,迅速召開政治協商會議,討論並實現召集人民代表大會、成立民主聯合政府。”

“五一口號”第五條的修改,表現了共產黨對成立民主聯合政府的誠意和決心,預示著一種全新的政黨制度的誕生,奏響了中共與各民主黨派協商建國的華美樂章,標志著共產黨與各民主黨派的團結合作即將進入嶄新時代。

除了第五條,毛澤東還將第23條“中國人民的領袖毛主席萬歲”劃掉。將第24條“中國勞動人民和被壓迫人民的組織者,中國人民解放戰爭的領導者———中國共產黨萬歲”改為“中華民族解放萬歲”。這樣,修改后的“五一口號”一共23條。

毛澤東將修改好的“五一口號”首先征詢了在城南庄的其他領導同志的意見。之后,又親自打電話給在西柏坡的周恩來,征求黨中央其他領導同志的意見。周恩來回電表示完全同意毛澤東的意見。

“五一口號”的發布

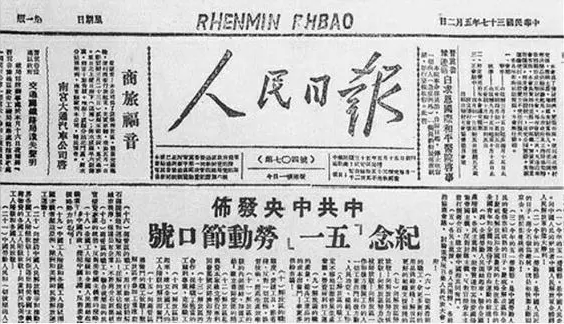

4月30日,中共中央書記處擴大會議在晉冀察軍區所在地———河北省阜平縣城南庄召開(又稱城南庄會議),會議討論通過了經毛澤東修改后的《中共中央紀念“五一”勞動節口號》。當日,通過陝北的新華社正式對外發布,同一時間,新華廣播電台也進行了廣播。5月1日,《晉察冀日報》頭版頭條刊發了“五一口號”。文章上方還端端正正地印著毛澤東側身頭像。5月2日,《人民日報》頭版頭條全文發表。

1948年5月1日,《晉察冀日報》頭版頭條全文刊發《中國共產黨中央委員會發布“五一”勞動節口號》

形成鮮明對比的是,“五一口號”發布當天,關起門來召開的南京偽國大閉幕,長衫馬褂總統(蔣介石)和軍裝副總統(李宗仁)在眾叛親離的衰敗氣氛中,形象滑稽地“宣誓”就職。

在中共中央發布“五一口號”的次日,即5月1日這天,毛澤東致函中國國民黨革命委員會主席李濟深和中國民主同盟中央常務委員沈鈞儒,以協商的口氣具體提出了召開政治協商會議的時間、地點、參會黨派和原則、實施步驟等,對“五一口號”第五條作了進一步補充說明。信中說:

在目前形勢下,召集人民代表大會,成立民主聯合政府,加強各民主黨派、各人民團體的相互合作,並擬訂民主聯合政府的施政綱領,業已成為必要,時機亦已成熟。國內廣大民主人士業已有了此種要求,想二兄必有同感。但欲實現這一步驟,必須先邀集各民主黨派、各人民團體的代表開一個會議。在這個會議上,討論並決定上述問題。此項會議似宜定名為政治協商會議。一切反美帝反蔣黨的民主黨派、人民團體,均可派代表參加。不屬於各民主黨派各人民團體的反美帝反蔣黨的某些社會賢達,亦可被邀參加此項會議。此項會議的決定,必須求得到會各主要民主黨派及各人民團體的共同一致,並盡可能求得全體一致。會議的地點,提議在哈爾濱。會議的時間,提議在今年秋季。並提議由中國國民黨革命委員會、中國民主同盟中央執行委員會、中國共產黨中央委員會於本月內發表三黨聯合聲明,以為號召。

“五一口號”和毛澤東的這封信函,完整表達了中共對成立民主聯合政府、加強同各民主黨派和各人民團體、無黨派民主人士團結合作的堅定決心和真誠意願。

“五一口號”得到積極響應

“五一口號”發布第二天,在香港的各民主黨派即集會討論,一致認為召開新政治協商會議、建立民主聯合政府是中國“政治上的必須的途徑”,“民主人士自應起來響應”。

5月2日,李濟深、沈鈞儒與在港的各民主黨派代表歡聚一堂,對“五一口號”進行了熱烈廣泛的討論。

5月4日,陳嘉庚代表新加坡華僑致電毛澤東,響應“五一口號”,希望早日召開新政協,成立民主聯合政府。

5月5日,中國國民黨革命委員會的李濟深、何香凝,中國民主同盟的沈鈞儒、章伯鈞,中國民主促進會的馬敘倫、王紹鏊,中國致公黨的陳其尤,中國農工黨的彭澤民,中國人民救國會的李章達,中國國民黨民主促進會的蔡廷鍇,三民主義同志聯合會的譚平山和無黨派民主人士郭沫若,聯名致電毛澤東,響應中共五一號召,擁護召開新政協。同一天,他們還向國內各報館、各團體及全國同胞發出《響應中共“五一”號召的通電》,指出:中共五一號召“事關國家民族前途,至為重要。全國人士自宜迅速集中意志,研討辦法,以期根絕反動,實現民主。用特奉達,至希速予策進。”

5月7日,台灣民主自治同盟發表《擁護中共“五一”號召告台灣同胞書》,稱“五一”號召“正切合全國人民目前的要求,也正切合台灣全體人民的願望”,號召台灣同胞“趕快起來響應和擁護中共中央的號召”。

5月8日,在港的各民主黨派和無黨派民主人士以《目前新形勢和新政協》為題,連續召開座談會。郭沫若、章乃器等十幾人發表演說,一致認為中共“五一口號”對於團結各黨派,動員廣大人民民主力量,促進革命勝利,具有重大的歷史意義。

5月23日,民建在上海秘密舉行常務理事、監事聯席會議,通過了“贊成中共‘五一’號召,籌開新政協,成立聯合政府。並推章乃器、孫起孟為駐港代表,同中共駐港負責人及其他民主黨派駐港負責人保持聯系”的決議。這個決議宣告民建放棄了最初成立時“不右傾、不左袒”的路線,選擇了接受中國共產黨的領導,是民建發展歷史上一個極為重要的裡程碑。

6月9日、6月13日、6月25日,中國致公黨、中國民主同盟、中國國民黨革命委員會分別發表響應“五一口號”的聲明。6月,在香港的各界民主人士柳亞子、茅盾、朱蘊山、胡愈之等125人,婦女界代表何香凝、劉王立明等232人,也相繼發表聲明,熱烈響應“五一口號”。

從6月份起,在民盟中央的倡議下,以香港為中心開展了一場新政協運動,各民主黨派為准備召開新政協,紛紛舉行討論會、座談會,撰寫文章,貢獻意見,研究辦法,草擬各種方案,在當時,形成了一個為召開新政協獻計獻策的熱潮。

農工黨在1948年9月作出的《政治決議》中強調:“我們與中共不僅是今天反帝反封建反官僚資本的革命戰友,而且是建設新中國的長期合作者。”總部在北平的九三學社,處於國民黨高壓統治之下,不便發表公開聲明,直至北平和平解放前夕,才得以在報紙上公開發表《擁護中共“五一”號召暨毛澤東八項主張的宣言》。

總之,“五一口號”發布后,短時間內,各民主黨派、各人民團體、海外華僑團體和無黨派民主人士,紛紛以發表通電、聲明、宣言、告全國同胞書等方式,積極響應中國共產黨的號召,並欣然接受中國共產黨的邀請和安排,克服重重困難,輾轉北上解放區,共商建國大計,籌建新中國。

“五一口號”成為重要歷史界標

1949年3月25日,毛澤東率中共中央機關和人民解放軍總部進入北平。

1949年3月25日,毛澤東、朱德等率中共中央機關和解放軍總部進入北平,民主黨派負責人和民主人士到西苑機場迎接。左起:沈鈞儒、朱德、董必武、李濟深、陳其瑗、郭沫若、黃炎培、毛澤東、林伯渠、馬敘倫

1949年1月22日,到達解放區的各民主黨派、各人民團體及無黨派民主人士李濟深、沈鈞儒、馬敘倫、郭沫若、譚平山等55人聯合發表題為《我們對於時局的意見》的聲明,明確宣告:“在人民解放戰爭進行中,願在中共領導下,獻其綿薄,貫徹始終,以冀中國人民民主革命之迅速成功,獨立、自由、和平、幸福的新中國之早日實現。”

1月27日,中國國民黨革命委員會在沈陽發表《對時局的聲明》,強調反對帝國主義、封建主義和官僚資本主義的革命“必須在中國的無產階級政黨——中共領導下,才有不再中途夭折的保証”。這是各民主黨派、無黨派民主人士第一次明確地提出在政治上接受中國共產黨的領導。

這是中國共產黨統一戰線政策和策略所獲得的巨大成功。“五一口號”發布之后,中共同民主黨派和無黨派民主人士相互關系發生了歷史性改變。各民主黨派和無黨派民主人士對於“五一口號”的熱烈響應,具有非同尋常的重要意義,標志著各民主黨派和無黨派人士,已經在政治上實現了從同情和傾向中國共產黨到公開自覺接受中國共產黨的領導的轉變,這種轉變是中共同民主黨派和無黨派民主人士關系的根本性、歷史性轉變,民主黨派和無黨派民主人士在中國革命即將勝利的重要歷史關節點,認同了中國共產黨的民主政治價值理念,心悅誠服地承認和接受了中國共產黨的領導,這是統一戰線和多黨合作發展史上的一個具有裡程碑意義的重要歷史界標,中國共產黨領導的多黨合作和政治協商模式由此而初步奠定。

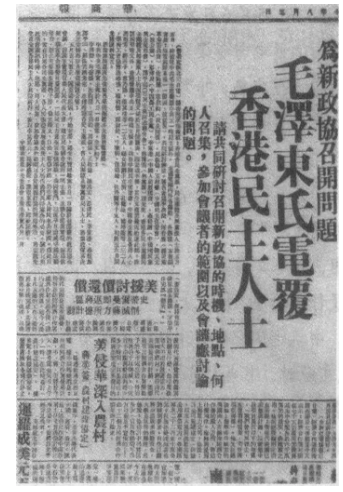

《華商報》刊登的有關毛澤東電復旅港民主人士的消息

1948年8月1日,毛澤東電復香港各民主黨派、各人民團體及無黨派民主人士,要求他們迅速就新政治協商會議的時機、地點、何人召集、參加會議者的范圍以及會議應討論的問題等共同研討。從8月開始至1949年8月,應中共中央邀請,經上海、香港黨組織周密安排,華北局、東北局密切配合,各民主黨派、無黨派民主人士和華僑代表陸續從香港及國民黨統治區到達東北解放區的哈爾濱、華北解放區的河北平山縣李家庄,最后到達和平解放的北平古都,參與新政協的籌建工作。

1949年6月15日,中國人民政治協商會議籌備會第一次全體會議在北平召開。圖為1949年7月15日籌備會常務委員在中南海合影

1949年9月21日,由中國共產黨、各民主黨派、無黨派民主人士、各人民團體、各地區、人民解放軍、各少數民族、宗教界、海外華僑及其他愛國民主人士的代表組成的中國人民政治協商會議第一屆全體會議在北平隆重開幕。新政協的召開,標志著中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的正式確立,掀開了我國社會主義政治發展的歷史篇章。

(此文原刊於《人民政協報》2016年4月21日第9版 來源:中國文史出版社)

【“十三五”,我們這樣走過】市場主體創新步伐堅實 “深化國有企業改革,發展混合所有制經濟,培育具有全球競爭力的世界一流企業。全面實施市場准入負面清單制度,清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法,支持民營企業發展,激發各類市場主體活力。”習近平總書記的重要論述,為激發各類市場主體活力指明了方向。“十三五”以來,在一項項惠企政策、改革措施推動下,市場主體實力越發雄厚、活力更加充沛。 【詳細】

【總書記擘畫高質量發展】共享發展,民生改善奔小康 高質量發展,是共享成為根本目的的發展。習近平總書記多次強調,“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標。”疫情防控期間如何全力醫治患者拯救生命、兜牢民生底線?扶貧產業是否落地生根、易地搬遷群眾能否穩定就業?改革發展成果怎樣更多更公平惠及人民群眾?總書記在國內考察中訪民情、察民意、問民生,殷殷囑托和深切關懷體現了大黨大國領袖真摯的人民情懷。 【詳細】