眼前的鐘揚,已定格為照片中溫和而堅定的微笑。標志性的雙肩包、褪色的卷檐帽,這個魁梧的漢子在雪域高原笑得如此燦爛,一副永遠在路上的模樣。

這就是那個像守護生命一樣守護祖國植物基因庫,在青藏高原跋山涉水50多萬公裡,數次攀登至海拔6000多米,收集了4000多萬顆種子、打響了“植物保衛戰”的人嗎?這就是那個不顧高血壓、心臟肥大,堅持16年援藏,讓西藏大學生態學科入選國家“雙一流”的人嗎?這就是那個從教30余年,立志要為每個少數民族培養一位植物學博士的人嗎?這就是那個向妻子承諾“孩子15歲之后我帶”,卻在雙胞胎兒子15歲生日后第十六天撒手人寰的人嗎?……

淚水一次次模糊了記者的雙眼。從長江中下游平原到青藏高原,從上海灘涂“復活”的紅樹林到“諾亞方舟”般的種質資源庫,記者一路追隨著他——復旦大學黨委委員、研究生院院長,西藏大學校長助理鐘揚教授。藏族名字:索朗頓珠。

雪山巍巍,江水泱泱。他再也看不到、聽不到了,但他留下的4000多萬顆種子,還在休眠中靜靜等待發芽。它們會在未來的某一天,用蓬勃的生命告訴人們,曾有這樣一位大學教授,用短暫而壯麗的一生,譜寫了這首傳唱千古的生命之歌。

雪山巍巍,江水泱泱。他已將生命融入祖國山河,隨著骨灰撒入雅魯藏布江,他將永遠與青藏高原在一起,與他摯愛的一草一木在一起,與祖國和人民在一起,如同一片落葉回歸大地母親的懷抱,融入這片他愛得深沉的土地。

大德曰生

“一個基因可以拯救一個國家,一粒種子可以造福萬千蒼生”

你可知,一粒袁隆平教授培育的雜交水稻種子,讓我國佔世界7%的耕地養活了佔世界22%的人口?

你可知,僅僅20多株被西方“植物獵人”引進的我國野生獼猴桃枝條,撐起了新西蘭經濟的支柱產業?

你可知,英國皇家植物園邱園,收集有全世界最多的豆科植物種子,一旦全球變暖,英國將佔據糧食作物的基因優勢?

“一個基因可以拯救一個國家,一粒種子可以造福萬千蒼生。”總把這句話挂在嘴邊的鐘揚,正坐在一輛疾馳的車中。窗外,雄渾的高原景色如同壯麗油畫,一條條河流閃爍著水晶般耀眼的光芒。他心馳神往:那看似光禿禿的蒼茫山脈間,蘊藏著多少神奇植物?那終年白雪皚皚的珠穆朗瑪峰上,究竟有沒有雪蓮在生長?

兩千萬年前,在亞歐版塊和印度洋版塊的巨大碰撞下,隆起了世界上最年輕的高原——青藏高原。這裡是廣袤壯闊的聖地,卻是植物探索的禁區。高寒缺氧,氧氣含量不足內地的50%,晝夜溫差高達45度,鮮有植物學家敢於涉足。

如果將植物的分布在世界地圖上標注,青藏高原是一塊少有記載的空白。更讓人憂慮的是,人類對種子的研究步伐,遠遠追不上植物消逝的速度……鐘揚要做的,就是為祖國盤點青藏高原的植物“家底”。“經過測算,在‘科’這一層面上,青藏高原有我國植物物種的1/3﹔在‘屬’這一層面上,青藏高原的植物物種超過全國1/3。然而,這一數量遠遠被低估了。”鐘揚說。

1964年出生於湖北黃岡的鐘揚,少年早慧,勤奮刻苦。1979年,因擔任黃岡地區招辦副主任的父親以身作則,不許他提前參加普通高考,蓄勢待發的鐘揚“一氣之下”考取中國科技大學少年班。誰曾想,這個無線電專業畢業的少年,因1984年被分配到中科院武漢植物研究所而與植物結緣﹔又因心懷為國育才之夢,2000年到復旦大學生命科學學院任教,從此為教育事業奉獻一生。

植物學中,也有“領土”。“滿清時期中國貧窮落后,英國人先后來華採集了幾萬顆種子、2000多種珍稀植物。”鐘揚心中發酸,就拿那從新西蘭進口的高檔水果“奇異果”來說,幾代人下去,還有誰知道它就是有著土生土長“中國基因”的獼猴桃呢?還有那大熊貓般珍貴的“鴿子樹”珙桐,居然是外國人發現的……西方人從中國拿走的珍稀種子和苗木,把英國這個隻有1500種植物的島國裝扮成了世界植物的聖殿,更讓西方在植物學研究中掌握話語權。

作為中國植物學家,鐘揚立誓,要為祖國守護植物基因寶庫﹔作為對人類負責的植物學家,他立誓,要在生物多樣性不斷遭到破壞的當下,為人類建一艘種子的“諾亞方舟”。

這個想法,終因復旦大學和西藏大學的結緣成為現實。自此,鐘揚背起足有三四十斤重的雙肩包,帶著學生開啟了為國家收集種子的征程。

2011年7月,珠穆朗瑪峰一號大本營,海拔5327米。

下午2時剛過,狂風開始肆虐,抽打在人臉上,呼吸都困難。“鐘老師,您留守大本營,我們去!”學生拉瓊看到老師嘴唇發烏,氣喘得像拉風箱,不由暗暗心驚。

“你們能上,我也能上!你們能爬,我也能爬!”一貫帶笑的鐘老師拉下了臉,上氣不接下氣地“懟回去”。拉瓊心裡沉重,自己這個藏族小伙子尚且吃力,老師是從平原來的,身體又不好,怎麼得了?看學生不作聲,鐘揚緩了緩,解釋道:“我最清楚植物的情況,我不去的話,你們更難找。”

逆風而上,向珠穆朗瑪峰北坡挺進,上不來氣的鐘揚嘴唇烏黑,臉都腫了,每走一步都是那樣艱難。“找到了!”學生扎西次仁激動大喊,一處冰川退化后裸露的岩石縫裡,一株僅4厘米高、渾身長滿白色細絨毛的“鼠曲雪兔子”躍然眼前,驕傲地綻放著紫色的小花,它是高山雪蓮的近親,看著不起眼,但在植物研究者眼中比什麼都美麗動人。

這裡是海拔6200米的珠峰,這是一株目前人類發現的海拔最高的種子植物,這是中國植物學家採樣的最高點!

野外科考的艱苦超乎人們想象,經常七八天吃不到熱飯。鐘揚和學生們餓了啃一口死面餅子,渴了就從河裡舀水喝,“食物不好消化才扛餓,飢餓是最好的味精”。晚上,住的是牦牛皮搭的帳篷,因為嚴重缺氧,煤油燈很難點亮﹔冬天,蓋三床被子也無法抵御寒冷,早上洗臉要先用錘子砸開水桶裡的冰﹔路上,常常被突襲的大雨冰雹困在山窩窩裡,車子曾被峭壁上滾落的巨石砸中……

“高原反應差不多有17種,在過去的十幾年間,每次我都有那麼一兩種,頭暈、惡心、無力、腹瀉都是家常便飯。不能因為高原反應,我們就怕了是吧。科學研究本身就是對人類的挑戰。”鐘揚這樣說,開玩笑般的“輕鬆”。

為了規避種子遺傳之間的雜交問題,每走50公裡,才能採一個樣﹔一個地方的兩棵取樣植物,至少相隔20米﹔一個物種,需要5000個質量優質的種子。往往,為了採集更多更優質的種子,鐘揚和學生們一年至少行走3萬公裡……夜以繼日,殫精竭慮,一個夏天,他和學生們能採500個樣。

如今,這些種子被精心保存在攝氏零下20度、濕度15%的冷庫中,仿佛坐上了一艘駛向未來的時空飛船,將在80年到120年后,為那時的人們綻放生機。

一個個創舉驚動學界!他們追蹤整整10年,在海拔4150米處發現了“植物界小白鼠”擬南芥的嶄新生態型﹔他們採集的高原香柏種子裡,已提取出抗癌成分,並通過了美國藥學會認証﹔他們花了整整3年,將全世界僅存的3萬多棵國家一級保護植物——西藏巨柏逐一登記在冊,建立起保護“數據庫”﹔他們揭示了紅景天、獨一味、藏波羅花、墊狀點地梅、西藏沙棘、山嶺麻黃、納木錯魚腥藻等青藏高原特有植物對環境的分子適應機制﹔他們的“雜交旱稻”重大研究成果獲國家科技進步二等獎,這意味著,萬一全球氣候發生變化,干旱缺水地區也有機會讓農業“平穩著陸”﹔他還帶領團隊耕耘10年,在上海成功引種紅樹林,創造了世界引種最高緯度,為上海海岸生態保護打造了新的屏障……

16年來,鐘揚和學生們走過了青藏高原的山山水水,艱苦跋涉50多萬公裡,累計收集了上千種植物的4000多萬顆種子,近西藏植物的1/5。他的理想,是在未來10年間,收集西藏植物的1/3以上,如果有更多人加入,也許30年就能全部收集完……

“最好的植物學研究,一定不是坐在辦公室裡做出來的。”鐘揚有些“傲嬌”地與學生共勉,這也成為他一生大寫的標注。

黨員本色

“我將矢志不渝地把余生獻給西藏建設事業”

經年累月的高原工作,讓鐘揚的身體頻發警報。2015年5月2日,51歲生日當晚,他突發腦溢血,大腦破裂血管中流出的殷紅鮮血化作CT片上大塊驚人的白斑。

上海長海醫院急診室一角,鐘揚內心極度狂亂:工作上留下的那麼多報告,要做的項目,要參加的會議,要見的學生……還沒做好任何思想准備,自己就像一條不知疲倦暢游的魚兒,一下子被拋到了沙灘上。

此時,鐘揚的血壓已可怕地飆升至200,他試圖說話,想跟身邊人交代什麼,可口齒不清的話語沒人能聽懂﹔他試圖安慰一下被嚇壞的兒子,可右手已經不聽使喚,用盡全身力氣隻能用左手摸摸兒子頭頂。“孩子們也許不得不開始走自己的人生道路了。”想到這,淚水禁不住浮上了鐘揚的眼眶。

萬幸,搶救及時。鐘揚在ICU病房中緩緩睜開眼睛。短短幾日,仿佛一生。腦溢血后第四天,他想了又想,摸索出讓人偷偷帶來的手機,撥通了原學生兼助理趙佳媛的電話。“小趙,麻煩你來醫院一趟,拿著筆記本電腦。”

一頭霧水的趙佳媛,見到了渾身插滿儀器和管子的鐘老師。“我想寫一封信給組織上,已經想了很久了。”鐘揚吃力地開口。趙佳媛在驚愕中忍住眼淚,在ICU各種儀器閃爍的燈光和滴滴聲中,努力辨識著老師微弱的聲音,一個字一個字地敲下:

“西藏是我國重要的國家安全和生態安全屏障,怎樣才能建立一個長效機制來筑建屏障?關鍵還是要靠隊伍。為此,我建議開展‘天路計劃’,讓更多有才華、有志向的科學工作者,為建設社會主義新西藏而奮斗……就我個人而言,我將矢志不渝地把余生獻給西藏建設事業。”

署名:鐘揚,於第二軍醫大學長海醫院ICU病房。

人們原本期望著,這個常年每天隻睡3小時的人,能因為腦溢血的警示,多休息一陣子。鐘揚手機上,有一個停留在凌晨3點的鬧鐘,不是為了叫醒他起床,而是為了提醒他睡覺。復旦大學研究生院的樓上,總有一盞燈幾乎徹夜不熄,看門保安實在無奈,隻好給鐘院長開了“綠色通道”,特許他的門禁卡在整個樓空無一人時“來去自如”。

住院時,學生們輪流陪護。“張陽,你端盆冷水來。”凌晨1點多,鐘揚輕輕把學生張陽喚醒,“你去用冷水泡塊毛巾,水越多越好,不要擰干。”鐘揚把冷毛巾敷在額頭上,默不作聲。許久,也許是看出學生疑惑,他長嘆:這個點是我每天想事情最多的時候,現在不讓我做事情,心裡難受啊!

15天后,鐘揚出院了,連午餐盒都沒力氣打開的他,在學生攙扶下,拖著“半身不遂”的右腿一步步爬上25級台階,“癱坐”在二樓辦公室裡。從這天起,他正式恢復工作。

從醫院出來,醫生給他規定了3條“鐵律”:一是戒酒,二是吃藥,三是絕不可再去西藏。擔心鐘揚的人們“舒了口氣”:這個“鐘大膽”,可以在進藏上消停消停了吧。

這個一頓飯能喝兩瓶白酒的漢子,心一橫,把酒戒了﹔可這個對青藏高原愛得深沉的漢子,無論醫生如何警告,無論家人如何擔憂,終究沒“戒”得了西藏,“我戒得了酒,戒不了進藏。我不去心裡就痒痒,好像做什麼事都不提氣”。

出院后,鐘揚仿佛加速器般,更加爭分奪秒。不少人這樣評價鐘揚,他用53歲的人生,做了一般人100歲都做不完的事。“我有一種緊迫感,希望老天再給我10年時間,我還要去西藏,還要帶學生”,他總是這樣對妻子說。

離開ICU剛半年,他又進藏了。開始不敢坐飛機,就輾轉坐火車。怕在家人那裡“落埋怨”,就偷偷一個人行動。回來后,他驚喜又炫耀地對人說:看吧,我沒事哎!

可他在西藏的朋友們心裡難受,鐘老師一下子蒼老了很多,連上車都顯得特別吃力,原來一頓飯能吃7個包子、3碗粥、4碟小菜,現在隻能吃下一點點了!腦溢血后遺症也在鐘揚臉上表現出來,扎西次仁心裡難過,鐘老師的臉跟原來不一樣了,不像原來那麼生動了。

很多人不解,他連命都不要了,到底想要什麼?鐘揚,他仿佛對一些人們熱衷追逐的事從不在乎,又仿佛對一些人們不可理解的事格外執拗。

多年前,他放棄33歲副局級的“大好前程”,到復旦大學當了一名沒有職務的教授。直到去世,他的職級還是處級。

“搞科研嘛,不願當官,寫點論文,走點捷徑,奔個院士總應該吧?”鐘揚的H因子超過了99.62%的國內同行,學術成果達300余項,早有資格坐在辦公室裡,“指揮手下一批人干活”。可鐘揚就是“不通世故”,非要撐著多病的身子去高原採集種子,“既無經濟效益,又無名無利”。

面對“好心提醒”,鐘揚一笑,用兩種植物這樣解釋:原始森林裡生長的北美紅杉,株高可達150米以上,可謂“成功者”。但在這個世界上,還有另外一種成功,矮小如鼠曲雪兔子,竟能耐受干旱、狂風、貧瘠的土壤以及45℃的晝夜溫差,它之所以能成為世界上分布最高的植物,就是靠一群群不起眼的小草擔任“先鋒者”,前赴后繼征服一塊塊不毛之地。

這位把論文寫在大地上的植物學家,這樣深情解釋:“先鋒者為成功者奠定了基礎,它們在生命的高度上應該是一致的。奔赴祖國和人類最需要的地方,這就是生長於珠穆朗瑪峰的高山植物給我的人生啟示。”

名,鐘揚看不到眼裡,利,就更與他無緣。

他花29元在拉薩地攤上買的牛仔褲,臀部破了兩個巴掌大的洞,自己找一塊藍布補起來,補丁又磨破了還不舍得扔。這樣的“破衣服”,鐘揚衣櫃裡還整整齊齊疊著很多件。幾十元錢的帽子,一晒就褪色,學生嫌丟人,“在我們西藏,隻有趕毛驢的人才戴這樣的帽子”,幫他扔了,鐘老師卻撿回來一直戴著。

他的院長辦公室裡,座椅扶手磨禿了皮,材料邊邊角角的空白被剪下來當記事貼,桌子一角,堆放著檔次不一、來自大賓館小旅店的卷紙、一次性牙刷,水面高低不齊的礦泉水……他的妻子,同濟大學生命科學學院教授,至今還穿著30年前做的外套。他最心愛的兒子,在內地西藏班寄宿,一個月給100元零花錢,孩子每個月取到錢,還古道熱腸地請藏族小伙伴吃涼皮改善生活。

“這個上海來的大教授,怎麼這樣摳!”初相識,西藏學生“大跌眼鏡”。可更讓他們驚訝的是,這個連賓館裡用剩的一點點肥皂頭都要拿塑料袋裝走的鐘老師,一資助西藏老師和學生就是幾十萬元!為讓藏族學生開拓視野,他私人出資發起了“西藏大學學生走出雪域看內地”活動,組織80多個藏大學生赴上海學習﹔隻要是藏大老師申報國家級項目,無論成功與否,他都補助兩千元……

日常科研開銷讓人發愁,鐘揚總是爽朗得拍胸脯:把發票給我!大家都以為他神通廣大,可整理遺物時才發現,他的辦公室裡,有滿滿兩抽屜沒報銷的發票。

妻子張曉艷回憶,上世紀八九十年代,鐘揚兩度出國進修、做訪問學者。回國時,鐘揚把在國外送報紙、端盤子省下來的生活費都買了計算機,准備捐給單位。過海關時,工作人員怎麼都不相信,“個人回國都帶彩電冰箱,哪有人買這種‘大件’捐給公家?”

研究植物一輩子,萬千植物中,鐘揚最愛高原植物,它們在艱苦環境中深深扎根,頑強綻放……他曾深情寫下這樣的詩句:世上多少玲瓏的花兒,出沒於雕梁畫棟﹔唯有那孤傲的藏波羅花,在高山礫石間綻放。

“我願為黨的革命事業奮斗終身,願接受黨的一切考驗。”鐘揚入黨申請書上的話,字字鏗鏘。這是高原植物的品格,也是鐘揚,這個有著26年黨齡的共產黨員的人生追求。

先生之風

“每個學生都是一顆寶貴的種子”

“教師是我最在意的身份。”鐘揚說,每個學生都是一顆寶貴的種子,全心澆灌就會開出希望之花。這些年,除了為國家收集植物種子,鐘揚傾注了巨大心血培育最心愛的種子——學生們。

凌晨5點多,爬起來給學生做早飯的,是鐘老師﹔爬坡過坎,以身涉險為學生探路的,是鐘老師﹔高原上,上氣不接下氣陪著困乏司機聊天的,是鐘老師……從小,鐘揚抱怨當老師的父母,關愛學生比管自己多。如今,他撇下一雙心愛的兒子,陪學生的時間遠超陪伴自己的孩子。

2003年,鐘揚擔任復旦大學生命科學學院常務副院長﹔2012年,擔任復旦大學研究生院院長。在任期間,他盡心竭力,推動交叉學科發展,創建了“問題驅動式”研究生教育質量監控和保障新模式,推動研究生培養質量持續提升。

“不能因為一顆種子長得不好看,就說他沒用了是吧!”鐘揚的笑聲依然回蕩在人們耳邊。他有著植物學家的獨到眼光,底子薄弱的少數民族學生、想辦退學的“老大難”、患有肌無力無法野外工作的學生……鐘揚經過“選苗”,照收不誤。他用心澆灌、培育,一個個學生競相開出希望之花,成長為有用之才。

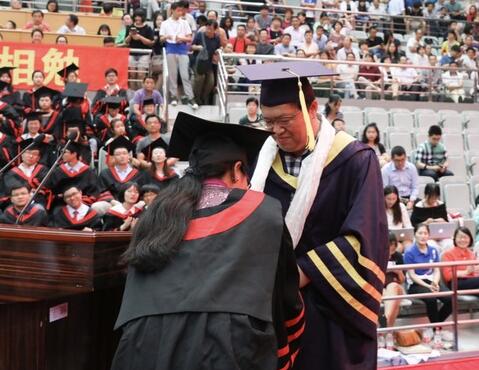

2017年畢業典禮上,博士生德吉偷偷把哈達藏在袖子裡,獻給了敬愛的鐘老師,這是藏族人心中的最高禮節。當鐘老師用藏語向全場介紹她的名字時,德吉心裡有說不出的激動。

知情人都知道,到西藏后,鐘老師在復旦招收的研究生越來越少,在藏大招收的研究生越來越多。“在西藏培養一個學生很慢,可培養出來的學生吃苦耐勞,願意去做這種高勞動強度、低回報的種子收集和研究工作。”鐘揚自豪地說,“我的5個西藏博士,至少有4個畢業后扎根西藏。”

穿藏袍,吃藏食,學藏語,連長相也越來越接近藏族同胞的鐘老師,把小兒子送進了上海的西藏學校。這個黃浦江邊長大的15歲男孩,說的不是“滬牌普通話”,而是一口地道的“西藏普通話”。“他喝酥油茶吃糌粑,跟我們藏族娃娃一樣!”藏族朋友們很愛這個孩子,這也是鐘老師的“種子”啊!

2016年的一個夜晚,西藏拉薩。鐘揚像往常一樣吞下一把降血壓、降血脂、擴血管的藥物,打開電腦。“我自願申請轉入中組部第八批援藏工作組……”他不假思索,鄭重寫道。第六批、第七批、第八批,這已經是鐘揚第三次申請援藏了。

初始援藏,鐘揚想為青藏高原盤點植物“家底”。漫長科考道路上,他慢慢意識到,這片神奇的土地需要的不僅僅是一位生物學家,更需要一位教育工作者,“將科學研究的種子播撒在藏族學生心中,也許會對未來產生更為深遠的影響”。再后來,他想把西藏大學的“造血機制”建起來,打造最好的平台,把學科帶到新高度。

“不拿到博士學位授予權,我就不離開西藏大學!”來西藏大學第一天,全體大會上,鐘揚對全校師生拍了胸脯。那時的藏大,連碩士點都沒有。16年艱苦磨礪,鐘揚幫助西藏大學創造了一個又一個“第一”:申請到西藏第一個國家自然科學基金、第一個理學博士點,為藏族培養了第一位植物學博士,帶領西藏大學生態學科入選國家“雙一流”……不僅填補了西藏高等教育的空白,更將西藏大學生物多樣性研究成功推向世界。2017年,西藏自己的種質資源庫也建立起來了,負責人正是鐘揚的第一個藏族博士扎西次仁。暢快啊!鐘揚春風滿面,逢人就說:“來西藏吧,我做東!”

“西藏大學的第一批人才隊伍已經建起來了,不能不去嗎?”面對鐘揚的第三次援藏,妻子明知勸阻無望,但還是想試試。“現在是藏大的關鍵時期,就像人爬到半山腰,容易滑下來。”鐘揚沉默了,他深知,妻子十幾年來獨自撐著這個家,照顧一雙幼子,侍奉四位父母,從不讓自己分心。這一次,是妻子實在擔憂自己的身體。“我想帶出一批博士生團隊,打造一種高端人才培養的援藏新模式。百年后我肯定不在了,但學生們還在。”聽到這兒,妻子流著淚,默默點了點頭。

如今,鐘揚培養的少數民族學生已遍布西藏、新疆、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、雲南等西部省份,不少已成長為科研帶頭人。

事實上,鐘揚的視野從沒離開過下一代。“科學知識、科學精神和科學思維要從小培養,現在讓孩子們多一點興趣,說不定今后就多出幾個科學家。”

誰能想到,一個忙得連飯都顧不上吃的大教授,每個月卻堅持抽出兩天去中小學開科普課。多年來,鐘揚以巨大熱情投入科普教育中,參與了上海科技館、自然博物館建設,承擔了自然博物館500塊中英文圖文的編寫工作,出版了3本科普著作和6本科普譯著,每年主講三十場科普講座。鐘揚,是有口皆碑的明星科普專家。

高原永生

“任何生命都有其結束的一天,但我毫不畏懼”

9月9日,鐘揚雙胞胎兒子——鐘雲杉、鐘雲實的生日。雲杉、雲實,一個裸子植物,一個被子植物,是這個植物學家父親給兒子人生中的第一個禮物。

“今天你們滿15歲了,按照我和爸爸的約定,以后有事找爸爸!”給兒子過生日、吹蠟燭,妻子張曉艷臉上閃耀著喜悅和“如釋重負”。這個家,鐘揚總是聚少離多,一次、兩次,兒子上幼兒園時就知道忿忿地跟媽媽“告狀”:“爸爸不靠譜!”

張曉艷心中一直有個很大的遺憾,家裡那張“全家福”已是12年前的了。一年前,在兒子多次懇求下,鐘揚終於答應擠出時間陪全家一起去旅游,多拍點“全家福”,可臨出發,他又因工作缺席了。

國家的項目,精益求精﹔西藏的學生,事無巨細﹔繁雜的工作,事必躬親……鐘揚無數次想了又想,都心有歉疚地拉著妻子的手說:“孩子們15歲之前,你管﹔15歲之后,我管!”

鐘揚是獨子,80多歲的父母獨居武漢,想見兒子一面,簡直難上加難。盼哪,盼哪,終於盼到兒子來武漢開會,“我給孫子准備了東西,你來家裡拿!”老母親為了讓兒子回家,找了個“借口”。

“行,幾點幾分,您把東西放在門口,我拿了就走。”鐘揚匆匆回復。“想見他一面這麼難哪!”老母親打電話給兒媳抱怨:“有時候在門口一站,連屋子都不進。有時候干脆讓學生來。我們就當為國家生了個兒子!”打電話不接,發短信不回,母親實在無法,用了上世紀的原始手段——寫信。

“揚子,再不能去拼命了,人的身體是肉長的,是鐵打的,也要磨損。我和爸的意見就是,今后西藏那邊都不要去了,你要下定決定不能再去了……想到你的身體,我就急,不能為你去做點什麼,寫信也不能多寫了,頭暈眼糊。太啰嗦了,耐心一點看完。”

盡管抱怨,可家裡每個人都知道,鐘揚是全家的精神支柱。有他在,妻子就可以“大事你安排,我負責配合”,父母就能“謝謝你的孝心,我們吃了保健品很有用”,兒子就有“安全而溫暖的靠山”。

鐘揚最終沒能等來又一個10年。2017年9月25日凌晨5時許,內蒙古鄂爾多斯市,在為民族地區干部授課返程途中,鐘揚遭遇車禍,生命定格在了53歲。

乍聞噩耗,妻子正准備出門上班。天塌了,當聽說是車禍,張曉艷訥訥地拿著電話,“這個概率太大了。”整日奔波在外的丈夫,經常以身涉險的丈夫,長期睡眠不足的丈夫……天天擔心,天天擔心,這個擔心終究還是發生了。

生怕父母受刺激,張曉艷托人把老家的網線拔掉,在上海滂沱的大雨中,帶著兒子直奔機場。

“媽媽,到底怎麼回事?為什麼我們要去銀川?”面對兒子的疑問,張曉艷無言以對。然而路上,孩子還是從鋪天蓋地的媒體上得知事實,“父親,你敢走啊,我還沒長大呢……”懂事的孩子不敢刺激媽媽,哭著在QQ空間裡寫道。

千瞞萬瞞,一條老友“二老節哀”的短信,還是讓老兩口瞬間墜入冰窟。白發人送黑發人啊!80多歲的老父親一下子仰倒在沙發上,嚎啕大哭。老母親強忍著收拾行李,去銀川,去銀川看看兒子去啊!

“鐘揚啊!你說話不算數,你說孩子15歲以后你管啊……”車禍現場,張曉艷癱倒在地。她不敢相信,煤氣中毒、腦溢血挺過來了,高原反應和野外涉險挺過來了,這麼平坦、這麼寬敞的一段柏油馬路,怎麼就出事了呢?

鐘揚坐在疾馳的汽車上,在猝不及防中結束了寶貴的生命。在生命最后一瞬間,他在想什麼?他在牽挂誰?

銀川殯儀館,700多個花圈,淹沒了廣場和紀念大廳。祖國各地的親朋好友來了,世界各地的親朋好友來了。鐘揚的第一位藏族博士扎西次仁,握住鐘揚父親的手說不出話來,抱歉,他想說抱歉,鐘老師是為了我們,很少顧及家裡。“扎西啊,鐘揚以后再也不能幫你們做事情了。”老爺子哆嗦著嘴唇開口,竟這樣說。

“鐘老師,您不聽話啊!我們天天囑咐您別再跑了,您不聽啊……”

“鐘老師,您那麼大的個子,怎麼躺在了那麼小的水晶棺裡。”

“鐘老師,您說等您回來,給院系黨支部上黨課,學習黃大年同志的先進事跡。”

“鐘老師,一路走好,我是西藏大學的學生,您撒在高原上的種子,我們負責讓它發芽。”

“父親,你終於可以休息了。可是,要問問題時,我找誰呢?”

……

當人們把車禍賠償金拿給鐘揚家人,老父親堅決不肯收。他流著眼淚,用很重的湖南口音說:“這些錢是我兒子用生命換來的,我不能收。”最終,一家人決定,把鐘揚138萬元的車禍賠償金和利息全部捐出來,發起成立“復旦大學鐘揚教授基金”,用於支持西部少數民族地區的人才培養工作。“這是我們家人能為鐘揚未竟事業做的一點事,也是他所希望看到的”,張曉艷泣不成聲。

現在已是西藏大學副教授的德吉,一直想給鐘老師做一身藏袍,“鐘老師特別像我們藏族漢子,他已經答應了,可我再沒機會了……”總愛請鐘老師開導自己的碩士研究生邊珍,不知道偷偷給老師發了多少條微信,她總盼望這是一場夢,“我沒事啊!”那樣爽朗的笑聲,還會響徹耳邊。而在上海海岸線,茁壯的紅樹林幼苗已繁衍出第三代,也許有一天會成長為上海新的生態名片,這是鐘揚送給未來上海的禮物。

鐘揚的骨灰被他的學生庄嚴地撒入奔騰不息的雅魯藏布江,江水嗚咽,寒風卷著浪花,痛悼他的離去……奔騰不息的浪花會將他的骨灰送到青藏高原的每個角落,成為祖國山河肌理的一部分,而他,將永遠再不會與這片深愛的土地分離。

鐘揚那帶著湖南味的普通話依然回蕩耳邊:“任何生命都有其結束的一天,但我毫不畏懼,因為我的學生會將科學探索之路延續,而我們採集的種子,也許會在幾百年后的某一天生根發芽,到那時,不知會完成多少人的夢想。”

【“十三五”,我們這樣走過】市場主體創新步伐堅實 “深化國有企業改革,發展混合所有制經濟,培育具有全球競爭力的世界一流企業。全面實施市場准入負面清單制度,清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法,支持民營企業發展,激發各類市場主體活力。”習近平總書記的重要論述,為激發各類市場主體活力指明了方向。“十三五”以來,在一項項惠企政策、改革措施推動下,市場主體實力越發雄厚、活力更加充沛。 【詳細】

【總書記擘畫高質量發展】共享發展,民生改善奔小康 高質量發展,是共享成為根本目的的發展。習近平總書記多次強調,“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標。”疫情防控期間如何全力醫治患者拯救生命、兜牢民生底線?扶貧產業是否落地生根、易地搬遷群眾能否穩定就業?改革發展成果怎樣更多更公平惠及人民群眾?總書記在國內考察中訪民情、察民意、問民生,殷殷囑托和深切關懷體現了大黨大國領袖真摯的人民情懷。 【詳細】