“考研族”在教學樓樓道、走廊、天台等處自習,他們或坐在自帶的小馬扎上,或干脆站著,隨身帶著水杯和大量的復習資料。室外氣溫隻有5攝氏度左右,學生們大多裹著厚厚的羽絨服或棉大衣。視覺中國供圖

視覺中國供圖

打開手機App、刷單詞、打卡已成為河海大學夏宇每日必做之事。結束了研究生初試的她仍每天背60個單詞,夏宇想著,再堅持10天便可以拿到打卡300天的榮譽勛章了。起初,為了督促自己學習,夏宇加入了打卡小組的微信群,若打卡率低於90%就會被踢出去,“群裡有上百人,群主每天都會查看打卡情況,很嚴格”。

湖北高校傳媒協會面向全國高校進行了“大學生使用學習類App情況”問卷調查,共收回了182份有效問卷,63.19%的學生表示用過打卡功能,而其中80%的人打卡天數在50天以下。

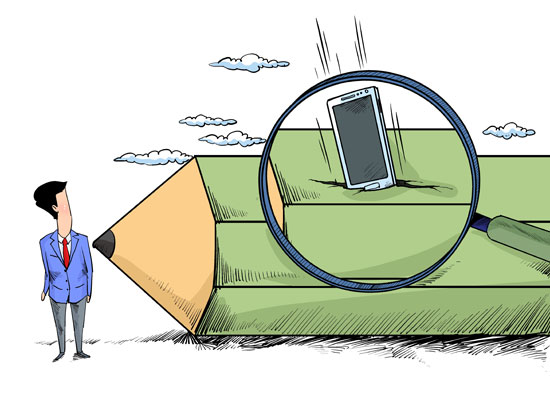

近期,學習類App打卡在高校裡流行起來,成為督促同學們自我學習的新方法。而校園新現象的誕生也伴隨了新問題的出現,“卡奴”一詞在校園裡流傳開來,被用來形容為了完成每日打卡任務而疲於應付的學生。有老師擔心,部分同學為了完成打卡任務而被動學習,結果效率低,成效差,撿了芝麻卻丟了西瓜。專家指出,打卡現象恰恰說明了大學生對於自我的監督與規劃能力的缺失,大學階段學生如何進行自我管理仍是待解命題。

打卡組隊 逼自己完成任務

“看見同學在用單詞軟件打卡,背了200多天,自己也想試試。”為應對雅思考試,武漢理工大學材料專業的朱翰為開始每天將打卡記錄分享到朋友圈。

為堅持下去,他加入了單詞小組,需每天打卡簽到,“落一天,就會被組長踢出去。”有時候,朱翰為會看看小組裡的打卡排行榜,最高的打卡率達到100%,堅持了上百天。他定了鬧鐘,將自己的學習時間固定在晚上11點左右。偶爾因事情耽誤了,完成不了當天的打卡任務,朱翰為耍了個小聰明,將軟件裡的北京時間換成美國時間,“這樣就可以多爭取幾個小時學習”。最遲的一次,凌晨3時左右,他才完成打卡任務。

朱翰為發現,身邊也有一些人使用類似的軟件打卡,晚上睡覺前刷朋友圈時最多能看到4條打卡記錄。看到打卡時間比自己長的,朱翰為心裡也會受到鼓勵,打卡的勁頭更足了。

堅持了3個月后,朱翰為記憶了2000多個單詞,成功通過了雅思考試。

閱讀、分享打卡故事也成為打卡學習者自我激勵的一種方式。

在某單詞軟件裡,有人在打卡滿365天時分享了自己的學習故事。網名為persist的帖子這樣介紹,大二時,因同學介紹才開始打卡學習,可自己“做事毛毛躁躁,始終堅持不下來”,直到大三決定開始考研了,才咬緊牙,下定決心每天學習。打卡和敷面膜成為她每天必做的事,經常一邊敷面膜一邊看閱讀材料。有時候忙起來了,吃飯的時候就把背單詞、閱讀當成了“調味劑”,擠出時間去完成打卡任務。

在她看來,閱讀別人的打卡故事對自己也是種激勵,碰到堅持不下去的時候,就會挑兩篇故事讀,“讓自己重新充滿正能量”。剛剛實現目標的她,在打卡小組組長的邀請下,分享了自己的打卡經歷。不少網友在下方留言:“加油”“向你學習”。

在高校,除了單詞軟件打卡,習慣監督類打卡軟件也走進了學生的視野。武漢某高校會計專業的王志昭在論壇上看到了一篇學習規劃經驗帖,其中推薦了一款督促習慣養成的軟件。早上6點起床、晚上10點半早睡成為他設置的第一個任務,隨后跑步、看書,甚至是吃飯的時間都逐步作了詳細的規劃。一到規定的時間,軟件會自動提醒他去完成相應的任務,“感覺生活的計劃性更強了”。王志昭會不時地將自己的打卡記錄分享到朋友圈,有不少的親戚朋友留言點贊,他覺得挺有成就感的。

在河北工業大學材料物理專業的韓春旺看來打卡對自己是個提醒。有時候看著朋友圈裡滿滿的打卡記錄,他覺得心裡很踏實,“打卡只是個形式,主要是通過外部壓力,逼著我完成任務”。

任務重 靈活度低 打卡成包袱

武漢輕工業大學的李洋在使用App學習打卡時遇到了麻煩。

他根據自己的學習能力制訂了上個學期的閱讀量。但計劃總趕不上變化,期中時學校召開運動會,期末前又逢長假,“准備回校后把沒完成的任務都做完,誰知又接著參加了兩門考試。”最后實在完成不了打卡任務,李洋干脆直接放棄了。

武漢某高校的程曉(化名)也遇到了類似的問題。起初他給自己制訂了每天背誦60個單詞的計劃,因周末回家便停了兩天,誰知道再打開軟件時,任務量翻了兩倍,程曉需要每天記憶100多個單詞,“基本上打完卡后過了幾分鐘就忘了大部分的單詞了。”無奈之下,程曉隻好修改學習計劃,延長學習天數,讓單詞日背誦量回到60個。可若再碰上什麼事情,落下了幾天,單詞日背誦量便又像滾雪球一樣急速上升了。“隻能再修改計劃,再往后延長,感覺就像進入了死循環一樣。”“三天打魚兩天晒網”,程曉發現身邊的同學少有人能堅持下來。有的人軟件安裝了一年,打卡天數還是30天不到。程曉覺得如果自己不能對自己嚴格要求,學習軟件的打卡制度也只是個擺設。

隨著軟件打卡的出現,“打卡險”應運而生。

武漢某高校的小雯(化名)就加了一個打卡微信群,群主要求每人上交20元的打卡險,若一天未打卡,則20元平分給群裡的其他打卡者。“一開始覺得錢不多,也能督促自己完成學習任務,就加入了。”可沒過多久,小雯就后悔了。因在學院團委工作,她經常有活動工作要忙到半夜。小雯越來越覺得“打卡成了任務,反倒忘記自己的初衷是為了更好地學習了”。

朱翰為發現排行榜裡有的人每天都打卡,但是學習的時間隻有10分鐘不到,“這樣堅持幾百天也沒有用,感覺像是應付,為了打卡而打卡。”在一些學習軟件裡,記者了解到打卡分享后可以獲得相應的獎勵,隻有積累了一定額數的獎勵才能在該軟件上接觸到更多的學習資源。更常見的情況是,一些打卡學習者是希望短時間內督促自己去應付考試。鐘學成發現臨近考試時,打卡的人一下子多了起來,但是考試一過,“其實很多人就放棄了”。調查問卷顯示,80%的同學打卡天數在50天以下,73.91%的人認為打卡對於學習的督促作用效果不大。

大學生自我管理能力亟待提高

在21世紀教育研究院副院長熊丙奇看來,每個人都有約束自己的方式,比如有同學習慣在桌子上貼張小紙條,提醒自己要完成哪些任務﹔有的同學需要別人打電話催促他去學習。隨著技術的發展,同學們開始使用App學習,打卡也是約束自己的一種方式。“要根據能力和意志力強弱去選擇適合自己的方式。”熊丙奇說,“關鍵還是要磨煉自己內心的力量”。

而在打卡熱的背后,衍生出來的打卡任務化、功利化的問題同樣值得關注。“不明白自己為什麼要打卡,隻看效率,不看結果,問題自然出來了。”熊丙奇認為明確學習目的很重要。

追其更深層次的原因,他覺得,這與中國教育現狀相關。長期以來,學生處在被規劃、被管理的環境中,尤其中學時代課余時間很緊張,習慣被老師、家長管理,到最后自我管理、規劃能力弱了。如今很多大學生都會感到目標迷茫,不知道如何安排自己的生活。

一個可以佐証的事例是,某高校的招生就業處老師在新生講座上每年都會講一個故事:畢業季時,有位同學拿著簡歷來找她哭訴,找工作難,被多家企業拒絕。他開始后悔自己大一想看書的時候不知道看什麼書,大三要實習了,隻會等著學校安排,大四要工作了還不知道自己要做些什麼。

中北大學首期職業發展志願者項目曾公布的一項調查數據顯示,39.9%的學生不知道如何作職業規劃,25.7%的學生甚至對職業規劃毫無概念。“監督類App風靡校園,恰恰是學生缺乏管理與自我約束能力的體現。”熊丙奇認為,多年來被反復提到的增強學生自我規劃教育的命題仍需深耕。復旦大學社會系教授顧駿回憶起自己的大學年代,那時候大家習慣每天記日記,可到最后少有人能堅持下來,“往往是下決心容易,執行起來難”。他曾在課堂上觀察過90后大學生,熱愛學習的人不論課程內容是什麼,總是精神抖擻,狀態飽滿,而不愛學習的人,就算講得再精彩,也總會忍不住看手機。在他看來,學習的動力根本來源於學生內心是否真正喜歡學習,“真正喜歡學習的人,是不需要監督的”。(實習生 楊潔 中國青年報·中青在線記者 雷宇)

【“十三五”,我們這樣走過】市場主體創新步伐堅實 “深化國有企業改革,發展混合所有制經濟,培育具有全球競爭力的世界一流企業。全面實施市場准入負面清單制度,清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法,支持民營企業發展,激發各類市場主體活力。”習近平總書記的重要論述,為激發各類市場主體活力指明了方向。“十三五”以來,在一項項惠企政策、改革措施推動下,市場主體實力越發雄厚、活力更加充沛。 【詳細】

【總書記擘畫高質量發展】共享發展,民生改善奔小康 高質量發展,是共享成為根本目的的發展。習近平總書記多次強調,“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標。”疫情防控期間如何全力醫治患者拯救生命、兜牢民生底線?扶貧產業是否落地生根、易地搬遷群眾能否穩定就業?改革發展成果怎樣更多更公平惠及人民群眾?總書記在國內考察中訪民情、察民意、問民生,殷殷囑托和深切關懷體現了大黨大國領袖真摯的人民情懷。 【詳細】