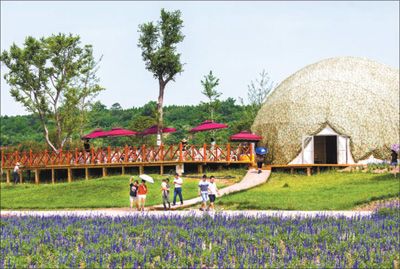

秦漢新城西部芳香園。

資料圖片

秦漢新城橫橋上橋盤道。

資料圖片

“搬進小區前在村子裡住,以養牛為主,一年大概收入兩三千塊錢。現在條件好了,啥都好了,有暖氣,住著舒服。”走進渭柳佳苑回遷居民高孝義家,他正在樂呵呵地幫著媳婦擇菜,不善言談的他對新家一個勁兒地說好。像高孝義一樣在這個環境優美、設施齊全的安居房裡歡度猴年春節的居民已達200多戶。

這裡,就是秦漢故土上冉冉升起的新城——秦漢新城,作為國家級新區西咸新區的核心組團,秦漢新城一成立就承擔著創新城市發展方式、探索新型城鎮化范例的歷史使命。緊緊圍繞人的城鎮化這一主線,突出以人為核心的發展理念,秦漢新城提出了打造“民生之都”的戰略目標,並致力於全方位、多渠道探索惠民、助民、化民、樂民的途徑。五年來,秦漢新城堅持以人為本,情系群眾,把群眾的所思、所想、所盼、所怨作為做決策、干工作的“第一信號”,讓農民帶著土地和勞動力兩個資本進城,共享新城開發建設的成果,贏得轄區群眾的真心擁護和支持,獲得了廣泛、可靠、牢固的群眾基礎和力量源泉。

隨著中國的日益昌盛,國泰民安、國富民強、物阜民豐等詞匯越來越多地出現在人們的生活中,不難發現,中華民族傳統文化裡,國家的富強從來都與民眾的生活緊緊聯系在一起。依托國家級新區西咸新區的迅速發展,秦漢新城也走上經濟發展快車道,“民生之都”發展理念貫穿於各項工作的推進中,歷經五年探索與發展,一艘滿載著民安、民豐、民康、民強的民生之都巨輪,在秦漢新城實干精神的掌舵下盛大啟航。

民安:保障房、渭河綜合治理工程讓群眾生活得舒心安心

讓人民過上好生活,住房是第一要義。秦漢新城緊緊抓住群眾對住房的要求,成立以來先后啟動了渭柳佳苑、周禮佳苑、望賢小區、蘭池佳苑、秦韻佳苑、秦興佳苑等8個回遷安置小區。

上個周末傍晚,走進被陽光洒滿的渭柳佳苑中心花園,一位年輕的爸爸和他七八歲的女兒在打乒乓球﹔一旁則是三四位中年人下著象棋﹔不遠處調皮的孩子們奔跑著打鬧著﹔拎著菜過來的大媽也不著急回家,開始聊著晚上的廣場舞怎麼跳……如此和諧的畫面幾乎每天都在渭柳佳苑小區出現。“這擱以前可不是這樣,年輕人在外地打工的多,老年人娛樂就是打麻將看電視。現在不但年輕人多了,社區活動也豐富多彩,這裡的住戶跟著城裡人一樣跳起廣場舞,打起球了。”渭柳佳苑一回遷工作人員說。

“一定要讓村民盡快住上我們的好房子。”秦漢新城城建二局相關負責人表示。2015年是秦漢新城保障性住房大干快上的一年,全年新開工3775套,建成2287套。截至去年底,總共開工建設了保障性住房19694套,基本建成8831套,主體封頂6908套,主體及基礎施工3955套。回遷安置工作順利開展,累計完成回遷200多余戶,交房500多套。目前回遷工作還在緊張有序地進行著。秦漢新城位於渭河之濱,讓渭河成為人民的安瀾之河也被提上了重要日程。新城於2010年啟動了渭河綜合治理工程,工程西起上林大橋,東至西咸交界處,全長18.65公裡,總投資15億元。工程按照百年一遇的洪水設防,加高培厚防洪大堤,加強堤防建設與河道疏浚。在完成防洪工程時,同步打造渭河生態景觀帶,綠化面積達2040畝。在進行綠化的同時,利用較寬灘面修建了運動休閑公園和濕地公園。營造秦漢新城草綠林茂、空氣清新的優美人居環境,實現了洪暢、堤固、水清、岸綠、景美的目標。

秦漢新城的新居民,不但住上了進門有暖氣出門是小區的現代化生態居室,渭河生態景觀帶也成為了他們休閑娛樂的好去處。

民豐:保障金、就業機遇讓群眾錢包鼓起來

新城的發展能夠最大限度地惠及當地群眾,得到的是實實在在的增收。回遷安置群眾在住上舒適的房子后還有“五金”收入:一是租金。在村庄拆遷時,為拆遷群眾每人提供60平方米全產權住房,大部分群眾一家可擁有2套以上住房,多余閑置的房屋,可以出租收取 “租金”。二是股金。拆遷時為每人預留10平方米商業用房,依靠市場運作規模經營,讓群眾在股份公司分紅領“股金”。三是現金。在征租土地時,按照拆遷政策每人得到10萬左右的補償現金。四是養老保障金。在咸陽市率先向符合條件的失地農民發放每月260元養老“保障金”。五是薪金。在就業安置時,讓群眾能夠就近擇業掙“薪金”,入區企業要拿出20%用工作為入區條件,專門安排當地群眾就業。

夜幕降臨的劉家溝依舊燈火通明,村委會二樓,正進行著熱火朝天的農家樂烹飪培訓實踐課,村民們一邊做筆記一邊享受著美味佳肴的香氣扑鼻。這是由秦漢新城管委會組織的再就業培訓系列課堂,受到了廣大村民的熱烈歡迎。“晚上沒事就過來學一學,給自己長長見識,我也想辦農家樂,現在這裡發展得挺快,漸漸地成了規模,我也要跟著這趟快車致富了!”劉家村村民汪康娃說。“授人以魚,不如授人以漁”。如果說“租金”“股金”“現金”“養老金”滿足了群眾的基本生活需求,那麼就業“薪金”則是“授人以漁”為群眾的發展謀出路。秦漢新城統籌做好經濟社會發展和促進就業工作,千方百計增加就業崗位,著力在提高就業質量、提高勞動人口尤其是就業困難人口就業能力、改善創業環境上下功夫,建立創業就業培訓中心,組織各種職業技能培訓和入區企業招聘會,培育新型職業農民,提高農業轉移人口融入城鎮的素質和能力。確保農民帶著勞動力和土地兩個資本進城,推進社會保障制度改革。在對傳統農業進行現代化改造,以發展都市農業為指導,重點引進張裕瑞納城堡酒庄、北京花木、西部芳香園、大型苗木花卉等特色項目,改造劉家溝村、建設周禮小鎮等,在提升新城形象品質的同時,為周邊村民提供了數萬個就業崗位,帶動種植專業戶近1萬戶。據不完全統計,幾年來,圍繞城市建設、產業發展等方面,新城為群眾提供就業崗位3萬多個,平均工資約2000元/月以上,更有不少村民走上了開種植園、農家樂的“創業”致富道路。

民康:完善的醫療體系讓群眾看病不再難

看病難一直都是群眾關心的頭等大事。在健康方面,先后引入了第四軍醫大學、西安交通大學第二附屬醫院、國家組織工程種子細胞庫西北基地再生醫學項目、新加坡普洛斯大健康(物流)產業園等高端優質醫療資源,迅速改善了新城的醫療健康條件。在新城土地資源極度緊缺的實情下,這些動輒上千畝的項目,秦漢新城也反復衡量過“經濟賬”與“民生賬”,“眼前賬”和“長遠賬”。最終考慮到這些項目關系廣大群眾的切身利益,決心克服困難,堅持把項目引進來。同時,還在每個安置小區建設完善的社區醫療服務體系,讓群眾實現小病不出門、大病不出城,醫院不擁堵、患者無牢騷,從根本上解決轄區群眾看病難的問題。

民強:優質教育資源強民智

“少年智則中國智,少年強則中國強”,“十年樹木,百年樹人”,教育是民生之基,讓群眾覺得日子有奔頭的事情,莫過於孩子們好好讀書,長大成才。秦漢新城汲取傳統讀書育人理念,想群眾所盼,引進優質教育資源並大放異彩。

新城成立后,主動對接邀請全國各地的優質教育教學資源,最終以誠意打動清華大學附屬中學,2012年陝西省人民政府和清華大學簽訂戰略合作協議,由西咸新區秦漢新城管委會投資5.2億建設清華附中秦漢學校,由北京清華附中承辦,直接負責該校管理並配備優秀師資來校任教。2014年9月1日,清華附中秦漢學校正式落成並招收第一批高中學生,2015年開始招收第一批初中學生。清華附中秦漢學校秉承和發揚清華附中近百年的辦學理念、管理模式、課程設置、教師隊伍建設等方面的辦學特色和辦學經驗,經過兩年歷練,迅速建設成一所優質全日制寄宿中學、一所西咸新區最優質的特色品牌學校、一所辦學質量和教育水平國內一流的示范性名校。“學生呈現出來一種蓬勃旺盛的生命力,走到校園裡會感受到學校積極樂觀向上的氛圍,學生們的狀態特別好。”清華附中秦漢學校語文老師黃海浪說。

同時,新城還發揮社會資源的積極性和優勢,重點引進資金實力雄厚、有志於在教育事業拓展的大企業。2011年引入的星河灣集團項目,在做好高端房地產開發的同時,積極與英國五大公學對接合作辦學事宜,致力於打造國際化教育平台。在2015年下半年,陝西名校西安高新一中、西安高新國際學校(小學)正式落戶秦漢新城。秦漢新城的優質基礎教育資源已遍地開花,轄區群眾的孩子們在家門口就有能上一流學校,切實將群眾心裡最大的盼頭落到了實處。

【結語】

民生是人類關注的永恆的主題。定位為“民生之都”,秦漢新城傳承千年文化,謀民生之利,解民生之憂。以更好的教育、更滿意的工作收入、更可靠的醫療社會保障、更舒適的居住環境,為人民創造更美好的生活。

【“十三五”,我們這樣走過】市場主體創新步伐堅實 “深化國有企業改革,發展混合所有制經濟,培育具有全球競爭力的世界一流企業。全面實施市場准入負面清單制度,清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法,支持民營企業發展,激發各類市場主體活力。”習近平總書記的重要論述,為激發各類市場主體活力指明了方向。“十三五”以來,在一項項惠企政策、改革措施推動下,市場主體實力越發雄厚、活力更加充沛。 【詳細】

【總書記擘畫高質量發展】共享發展,民生改善奔小康 高質量發展,是共享成為根本目的的發展。習近平總書記多次強調,“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標。”疫情防控期間如何全力醫治患者拯救生命、兜牢民生底線?扶貧產業是否落地生根、易地搬遷群眾能否穩定就業?改革發展成果怎樣更多更公平惠及人民群眾?總書記在國內考察中訪民情、察民意、問民生,殷殷囑托和深切關懷體現了大黨大國領袖真摯的人民情懷。 【詳細】