劉克鋒

一、簡介

劉克鋒,男,1955年生。北京農學院教授,致力於畜禽糞污處理20年,成績斐然。

20年來,劉克鋒教授帶領研究團隊扎根京郊大地,研發了高效率、低成本、易操作的高溫堆肥和干法厭氧發酵成套技術﹔建立了具有自主知識產權,集畜禽糞便、廢水處理和糞污資源深度開發利用為一體的成套設備工藝技術體系。將“京郊養豬第一村”變為“北京最美的鄉村”﹔把牛糞變寶,讓800畝牛養殖小區再現青山綠水。

二、主要事跡

根植在肥沃的京郊大地——記致力於畜禽糞污處理的劉克鋒教授

順義區北郎中村有“京郊養豬第一村”之稱。如今這裡花香伴著草香,鮮花盛開,綠樹環抱,小橋流水,環境怡人。誰能想到,十多年前,這裡到處堆滿了豬糞,蒼蠅滿天飛,污水到處流。1997年,北郎中村村干部找到劉克鋒,希望他能解決豬糞污染及利用問題。

為了准確研究豬糞參數,合理配制菌種,生產出優質高效的有機肥,劉克鋒帶領自己的研究團隊進駐了北郎中村,這一進駐就是18年。18年來,劉克鋒團隊幫助北郎中村建起有機肥料廠,攻克了豬糞變成有機肥的一個又一個難題,技術也越來越先進。而這其中的辛苦,也隻有團隊成員知道。為了測准一個參數,他們經常在豬糞堆裡一蹲就是好幾個小時,出來時,一身臭味。“每次我從村裡坐公交車回校,司機見了我都說:你上來一次,我的車就臭好幾天。”劉克鋒教授回憶起當時的情景,哈哈大笑起來。劉教授所說的“研究室”是一間不足15平方米的小房子,裡面堆滿了半米高的豬糞,裡面又潮又熱。研究人員要在這裡面定期測量豬糞裡面各種成分的參數。而要測准一個數據,最少要在研究室裡呆上兩個小時。

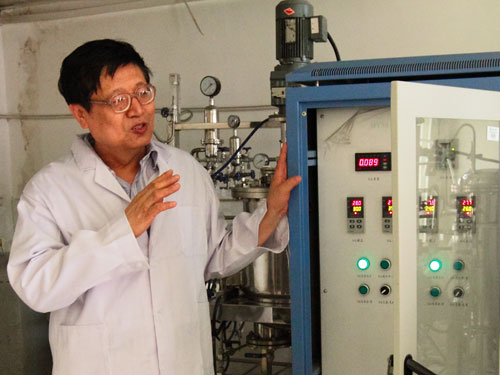

劉克鋒在實驗室

劉克鋒在實驗室

就是伴著半人高的糞堆,劉克鋒和他的團隊攻破了將豬糞轉化成有機肥的一個個難題,不僅處理了北郎中村所有的糞便,還幫助建起了肥料廠,肥料又應用到農田裡,實現了有效循環。如今,北郎中村變成了“北京最美鄉村”。

“好好的一個大學教授,怎麼成天往糞堆裡鑽呢!” 面對這樣的問題,北京農學院教授劉克鋒總是淡淡一笑:“習慣就好了!”從研究垃圾分類,到研究畜禽糞污處理,劉克鋒一干就是20年。

說起與糞便“結緣”,今年58歲、戴著高度近視鏡、儒雅又內斂的劉克鋒坦白:“我原來是研究土壤肥料的。”1993年,北京市朝陽區環衛局找到他,希望劉克鋒能幫助他們解決垃圾分類和處理難題。當時這個領域沒人願意搞,又累又臭。劉克鋒就帶著王紅利、石愛平兩位年輕教師,在垃圾堆裡取樣檢測,一蹲就是一天。“一回家老婆不讓進屋,滿身臭味,洗也洗不掉。”然而,正是劉克鋒團隊多年的研究成果,為北京市制定垃圾分類標准提供了科學支撐。劉克鋒教授也成為北京垃圾分類研究第一人。后來,垃圾有了新的處理方式,劉克鋒教授的垃圾分類研究也畫上了句號,但是對有機肥的研究卻沒有放棄,而且一干就是二十年。

劉克鋒在農學院某工程現場

農學院試驗田

同樣的事情,也發生在延慶縣大柏老村。

2008年,剛剛走馬上任的大柏老村黨支部書記馬永存就犯了愁:村裡養了1萬多頭牛,村民雖然收入增加了,但村裡遍地的牛糞怎麼處理呢?更讓人憂心的是,堆積的牛糞已經開始影響當地的水質和土壤。延慶縣地處上風上水,若水質、空氣被牛糞污染,北京市的飲水和環境也將受到嚴重影響。當時正值北京農學院與延慶縣合作推出“1+1+X”科技培訓工程,馬永存找到了劉克鋒。

談起第一次來到大柏老村的感受,劉克鋒依然印象深刻:“我去的時候是冬天,那天風大。一進村,隻見漫天飛著黃色的粉末,遠看還以為是塵土黃沙,走近了才發現是牛糞末。”

牛糞和豬糞的成分差別很大,生產有機肥時添加的菌劑、發酵時的溫度參數都需要重新摸索和測試。回憶研究牛糞的過程,王紅利老師笑稱:“村裡找不到新鮮牛糞,我們就拿著大鐵鍬,蹲在牛屁股后邊等著,眼巴巴地等著牛排便,好不容易接一鍬冒著熱氣的牛糞,就得抓緊去做實驗。”當年跟隨劉克鋒教授讀博士的王亮也參與這個項目,由於整天待在牛糞堆裡測各種數據,鞋子都漚爛了好幾雙。

如今走在村子裡,院落裡、街道上再也看不到牛糞的蹤跡,驅車圍著佔地800畝的養殖小區兜一圈,幾乎聞不到牛糞的臭氣,青山綠水再現於這個依山傍水的京郊秀美村落。

畜禽糞便污染是困擾世界環境的一個難題,光北京及周邊地區每年就產生超過10億噸的畜禽糞污。令劉克鋒團隊引以為豪的是,20年來,他們結合北京市養殖特點,先后攻克了豬、牛、羊、雞、鴨等畜禽糞污技術處理難關,建立了具有自主知識產權、集畜禽糞便、廢水處理和糞污資源深度開發利用於一體的工藝技術體系,有效改善了農村環境、土壤和水系污染,讓畜禽養殖業走上了循環農業的發展道路。

劉克鋒團隊工作照

“與國外相關技術相比,我們有什麼優勢?” 劉克鋒坦言:“國外一些技術真的挺好,我們也引進過,但在中國水土不服,價格太貴,耗能太高。我們研制的技術和設備,成本低,能耗少,更適合本土化的養殖業需求。”目前,劉克鋒團隊的研究成果已在北京的順義、通州、延慶、門頭溝等地進行大范圍的應用與示范,並被推廣到內蒙古、雲南等幾十個規模化養殖小區,共生產高品質有機肥100多萬噸,總經濟效益達20億元。“我覺得,我們研究工作的社會效益遠遠高於經濟效益。”劉克鋒教授如此解讀。

北京榜樣官方網站:http://bjby.bjwmb.gov.cn,咨詢電話:65661566。

(來源:首都文明網)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!