2015年09月16日13:35 来源:人民网-强国论坛 手机看新闻 字号

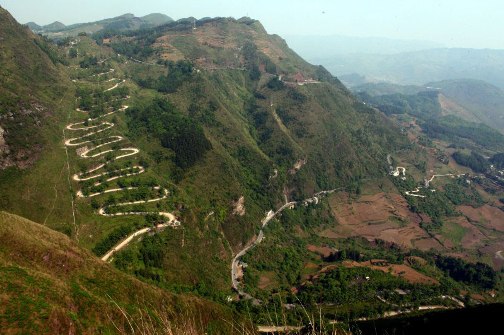

贵州晴隆“24道拐”盘山公路。(陈亚林 摄)

人民网晴隆9月15日电(邓志慧、李小炜、于红林、乔外) 位于贵州晴隆的二十四道拐,其巧夺天工的设计吸引了世人的目光。作为一条公路,二十四道拐曾经更是扼守滇黔线咽喉,在二战时期成为中缅印战区交通大动脉,承担着国际援华物资的运输任务。9月15日,人民网“重走抗战路”活动报道团第四站来到贵州,通过实地走访著名的二十四道拐,探访这条建设在60度陡坡上的“抗战生命线”的前世今生。

政协晴隆县八届常委、晴隆县摄影协会主席陈亚林介绍,二十四道拐史称鸦关,鸦关的得名源于其险峻的地势使得乌鸦都难以飞过。鸦关位于古代入滇的咽喉之地,自古就有栈道通过,战略位置极为重要,是历代兵家必争之地。

这条特别的公路是如何炼成的?陈亚林向记者娓娓道来,近代二十四道拐的建设始于1927年,时任贵州公路局局长的晴隆人马怀冲实施贵州公路大纲,大纲中4条重要公路线之一的贵西线就经过二十四道拐。于是,马怀冲派人对二十四道拐进行了最初踏勘。时间来到1935年,工程师周岳生率队对二十四道拐的地形再次进行勘测设计。同年,由西南公路局动工建设,并于1936年完工,至此,二十四道拐成为滇黔公路的必经之路。

1944年,因为当时的沙石路难以负荷每月15000吨的运输压力,美军进入黔西南后,对二十四道拐进行了技术整修。美军提出建设滇黔公路备忘录,其中把工程量巨大的二十四道拐作为了重中之重。之后,美军与贵州人民共同修建了二十四道拐上的挡土墙与涵洞,并对二十四道拐其中的两个拐做了改动,形成了如今二十四道拐的样子,成为了抗日战争中大后方的生命线。

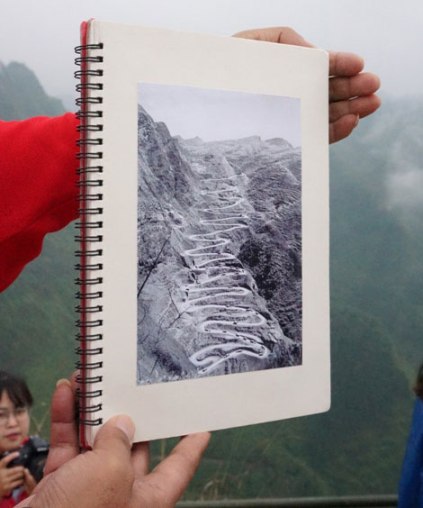

陈亚林展示昔日二十四道拐老照片。(乔外 摄)

然而,血与泪筑造的抗战生命线却在战后阴差阳错般消失在世人的视野中。陈亚林特别指出,上图作为二十四道拐标志性的照片被收藏于美国国家档案馆中,成为中美发扬国际主义精神协同抗战的经典照片,但这张二十四道拐的照片却被美国人误认为滇缅公路中的一段。陈亚林透露,造成二十四道拐实际位置鲜为人知的原因主要有两点:首先,晴隆县原名安南县,因安南与当时的越南名称同为安南,为避免混淆,1941年,贵州省政府就将安南县根据晴隆山改名为晴隆县,这就造成了认为二十四道拐可能在越南境内的误区。第二,滇缅公路与滇黔公路只有一字之差,造成当时的外国记者误认为二十四道拐所在的滇黔公路是滇缅公路。这两点原因共同造成了持续5、60年的二十四道拐位于滇缅公路中的误解。

1995年,云南电视台的工作人员曾沿着滇缅公路而行,试图寻找二十四道拐的位置,然而跑遍了多个可能的地点,始终没有发现二十四道拐,寻找者禁不住感叹:“它就像从地球上消失了”。致力于研究滇西抗战史的戈叔亚是二十四道拐的追寻者之一,他的足迹踏遍滇缅公路沿线,却一无所获。直到2001年底,戈叔亚了解到二十四道拐可能在史迪威公路上,并很可能是在贵州境内。2002年,戈叔亚进一步将二十四道拐的所在地缩小到晴隆县、普安县和盘县之间的区域。终于,在走访长途客车老司机时,老司机非常明确地表示二十四道拐就在晴隆县向昆明方向一公里处,并说:“二十四道拐,谁都知道!”

自此,二十四道拐这个仅存于老照片上的历史在晴隆复活,这条头尾直线距离350米,垂直高差却有250米的奇迹成为中美盟军团结抗战的象征和中美人民友谊、文化交流互动的历史见证。