金融改革發展邁出新步伐(奮進新征程 建功新時代·偉大變革)

《 人民日報 》( 2022年05月16日 07 版)

|

|

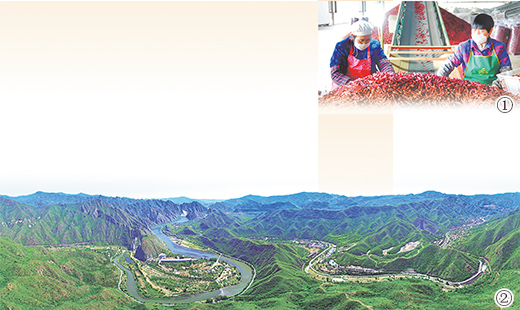

圖①:農業發展銀行重慶市分行貸款支持當地企業發展辣椒產業。 |

金融業——

全面提升服務效率和水平(譜寫新篇章)

本報記者 趙展慧 吳秋余

習近平總書記指出:“金融是實體經濟的血脈,為實體經濟服務是金融的天職,是金融的宗旨”“金融要把為實體經濟服務作為出發點和落腳點,全面提升服務效率和水平”。

黨的十八大以來,我國金融改革發展取得新的重大成就。到去年末,我國金融業機構總資產達381.95萬億元,社會融資規模存量為314.13萬億元,對實體經濟發放的人民幣貸款余額達191.54萬億元,有力支持了經濟社會高質量發展。

回歸本源,推動經濟社會高質量發展

浙江省雲和縣誠創精密機械股份有限公司的生產車間裡,高精度數控加工設備一字排開,圓滾滾的軸承套圈產品從自動生產線上魚貫而出。這個小小套圈作為進口替代產品,廣泛應用於國內航空航天、汽車、機床等領域。但為了研發新產品,公司董事長徐華高一度很苦惱:“研發費用越來越高,但由於沒有新增抵押物,貸款申請不下來。”

了解到企業需求后,郵儲銀行雲和支行第一時間上門服務,不到一周時間,企業就獲得了900萬元信用貸款,為研發和擴產加足馬力。

不斷創新的金融產品和服務,助力實體經濟高質量發展。黨的十八大以來,金融業堅持回歸本源,把為實體經濟服務作為出發點和落腳點,更多金融資源涌向經濟社會發展的重點領域和薄弱環節,更好滿足實體經濟多樣化的金融需求。

——為科技創新提供新引擎。為支持實體經濟轉型升級,銀行業大幅增加對先進制造業、戰略性新興產業的中長期資金支持,去年制造業中長期貸款余額增速為31.8%。同時,科技金融有效促進了科技成果轉化和科技創新蓬勃發展。

截至2021年末,全國銀行業金融機構設立科技支行、科技特色支行、科技金融專營機構共959家,同比增長14.4%。今年,央行通過科技創新再貸款引導金融機構進一步加大對科技創新企業的支持力度,採取“先貸后借”的直達機制,為高新技術企業、“專精特新”中小企業、國家技術創新示范企業、制造業單向冠軍企業等科技企業提供利率1.75%、總額度為2000億元的再貸款支持。

——為綠色發展提供新動力。南京江北新區濱江岸邊,一江碧水與綠草繁花相映成畫。很難想象,現在的“生態秀帶”,幾年前還是“工業鏽帶”。“共抓大保護、不搞大開發”,當地政府決心對該片區實施生態修復,但項目投資巨大、改造周期長,光靠財政資金難以完全覆蓋,需要引入金融支持,帶動各類社會資金共同投入。

“我們提供了中長期優惠信貸資金,以市場化的方式支持長江經濟帶高質量發展。”國家開發銀行江蘇分行客戶經理許德旺說,2020年以來,國開行已向這一片區長江大保護項目授信83億元,目前已累計投放超50億元。

不僅是綠色貸款,綠色債券、綠色保險、綠色基金、綠色信托、碳金融產品也在不斷發展,綠色金融市場體系逐步豐富完善。截至2021年末,我國本外幣綠色貸款余額15.9萬億元,同比增長33%,存量規模居全球第一﹔綠色債券余額1.1萬億元,同比增長33.2%,居全球第二。全國統一的碳排放權交易市場正式開市,首個履約周期順利收官,年覆蓋二氧化碳排放量約45億噸,居全球首位。

——為中小微企業送上“及時雨”。近年來,我國金融系統持續加大對中小微企業等重點領域的金融支持,普惠小微貸款呈現量增、面擴、價降的局面,為實體經濟高質量發展注入更多動能。截至2021年末,普惠小微貸款余額19.23萬億元,同比增長27.3%﹔新發放普惠小微企業貸款平均利率為4.93%,比2020年全年水平下降22個基點。

為切實解決小微企業融資難融資貴問題,2020年6月1日,人民銀行創設兩項直達實體經濟的貨幣政策工具——普惠小微企業貸款延期支持工具和普惠小微企業信用貸款支持計劃,運用央行資金激勵銀行對普惠小微貸款“應延盡延”,大幅增加信用貸款投放。今年1月,央行按照市場化方式對兩項直達工具進行接續轉換,繼續加大對小微企業支持力度。

開拓創新,基本建成現代金融體系

“已經下參苗了!”看著海邊一片齊齊整整的網箱,遼寧大連瓦房店市西楊鄉渤海漁村海參參農李家凱露出了欣慰的笑容。去年他還在為資金犯愁:“以前圈養海參容易受氣候水溫影響,海參產量質量都不高,我想改用低風險、高質量的網箱養殖,需要投入不少錢。”

針對參農們的需求,光大銀行大連分行成立工作小組,與大連市農業融資擔保有限公司合作開發專屬產品“連參保”,讓農戶無需抵押就能獲得資金支持。

近年來,金融服務“直通車”越來越多、越開越快,讓金融服務直達百姓身邊、金融活水直通田間地頭。目前,我國基本建成了以服務實體經濟為目標、便民利民的金融服務體系。

——服務領域更寬廣。金融系統不斷拓寬服務領域,提升管理水平和服務能力,金融基礎設施不斷完善,存款貸款、支付清算等基礎金融服務的便利性和普惠性走在世界前列。我國目前已實現基本金融服務城鄉全覆蓋,移動支付普及率和規模位居全球首位。

——服務體系更完備。目前,我國金融業已形成了覆蓋銀行、証券、保險、信托、基金、期貨等領域,種類齊全、競爭充分的金融機構體系,金融配置資源能力進一步增強,種類齊全、功能完整、合理分工、相互補充、競爭充分的現代金融體系初步形成。

——服務手段更智能。浙江永康唐先鎮唐先四村,家家戶戶門口都有一塊神奇的門牌。有資金需求隻要掃一掃“智慧門牌”,就會有農業銀行工作人員上門服務。在農業銀行客戶經理的推薦下,當地果農施成武通過“惠農e貸”,當天就拿到了7萬元線上信用貸款,建起柑橘“紅美人”的種植大棚,不再擔心凍災影響豐收。

數字技術、金融科技為金融業賦能,不斷提升金融服務水平,金融機構利用大數據等技術開展智能風控,減少對抵押物的依賴,大大提高了市場主體尤其是小微企業、個體工商戶和農戶融資的便捷性、可得性。

與時俱進,全面深化改革開放

一處處實驗室、測試車間、物流區逐漸成形,未來將有不同型號和功能的工程車在這裡完成研發、檢驗、測試……在陝西同力重工股份有限公司技術中心的工地上,工程建設熱火朝天。去年,同力股份成為北交所首批上市企業,創新發展開啟加速度。

“北交所為我們創新型中小企業開辟了通往資本市場的新通道,上市指標多元化、更有包容性,上市也更快了,我們從申報到成功上市不到半年時間。”公司董事會秘書楊鵬告訴記者,有了上市融資的支持,公司的整車研發和測評的技術中心能夠提前一年投產,預計能夠提升產能50%。

科創板順利推出、北交所成功設立……黨的十八大以來,資本市場改革蹄疾步穩,成為我國金融業持續深化改革開放的生動縮影。

——金融改革全面深化。近年來,我國金融要素市場化改革取得重要進展,利率市場化改革取得突破進展,人民幣匯率彈性不斷增強。2017年11月,經黨中央、國務院批准,國務院金融穩定發展委員會成立,統籌金融改革發展與監管的重大事項,提升了金融監管權威性和有效性。

——金融開放不斷擴大。黨的十八大以來,金融業對外開放進入新階段,基本建立了外商投資准入前國民待遇加負面清單的管理制度,對內外資一視同仁,大幅擴大金融業對內對外開放,雙向開放的金融體系加速成形。

金融業快速發展,金融產品日益豐富,金融服務普惠性增強,金融改革有序推進,金融體系不斷完善……在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,金融業正奮力邁向高質量發展,努力為全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍再立新功。

出口信貸加快產品和服務創新

金融多措並舉穩外貿(新時代新作為)

本報記者 趙展慧

“進出口銀行為我們及時提供了5年期、低成本境外投資貸款,公司順利收購了兩個境外倉庫。”浙江寧波樂歌人體工學科技股份有限公司董事長項樂宏告訴記者,以往傳統的抵押貸款很難適應海外倉等外貿新業態的需求,進出口銀行創新融資方式,為企業量身打造了涵蓋投融資、財務管理、資本運營的綜合融資方案。

樂歌股份的海外倉項目順利落地后,公司不僅優化了自身境外營銷網絡,暢通了供應鏈條,還為200多家中小型跨境電商提供全流程公共海外倉服務,支持更多企業“走出去”。

近年來,外貿綜合服務平台、跨境電商、海外倉等貿易新業態新模式蓬勃興起。為更好適應外貿轉型升級的需求,進出口銀行不斷加快金融產品和服務創新,同時,進一步提升貿易數字化水平,拓展金融服務線上運營場景。截至3月末,進出口銀行外貿產業貸款余額2.52萬億元,較年初新增1235億元,同比增長16%。

近年來,我國外貿保持穩定增長,去年進出口規模首次突破6萬億美元大關,金融發揮了重要支持作用。出口信貸支持不斷加強的同時,出口信用保險持續擴大覆蓋面。2021年,中國信保全年承保金額8301.7億美元,同比增長17.9%。

保持外貿信貸投放的穩定性和連續性、加大對高技術高附加值類產品出口的支持力度、加大服務中小微外貿企業的力度、優化外匯服務……金融機構將持續加力、多措並舉為穩外貿保駕護航。

保險業織牢織密保障網

金融助力鄉村振興(新時代新作為)

本報記者 趙展慧

一到下午3點,雲南斗南鮮花交易拍賣中心就變得格外熱鬧,鮮花拍賣開市,大數據電子顯示屏上顯示實時交易價格指數,跳動的數字牽動著花農們的心。

“4月中旬,一枝花跌了5毛多,幸好上個月購買了保險。”雲南省武定縣獅山鎮恩路村的花農杜紹倫指著顯示屏說,當天自己的鮮花遇到價格波動,第二天就收到了800多元理賠款。

杜紹倫投保的鮮花交易價格保險,是太平財險雲南分公司與雲南斗南花卉產業集團合作開發的保險新產品,以拍賣中心交易價格指數為依據,引入價格保險機制,為花農提供托底保障。從去年10月開出首單保險至去年底,該保險項目已為33戶花農提供風險保障140萬元。

從糧食作物到特色農產品,保險為農業生產織牢織密保障網,農業保險已逐步由保成本向保收入轉型,由保生產環節向保全產業鏈條擴展,由保險保障向綜合金融服務升級。截至目前,農業保險已覆蓋種植業、林業、畜牧業和漁業等農業生產各領域,基本形成了以成本保障型產品為主,產量保險、收入保險和指數保險等各類創新性產品共同發展的農業保險產品供給體系。農業保險服務網絡覆蓋面和市場滲透度在“三農”領域金融服務中居領先地位。

2020年,我國農業保險保費收入為814.93億元,躍居全球最大農業保險市場。三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險將實現主產省產糧大縣全覆蓋,種業、大豆和油料作物保險加快發展……今年,保險業將不斷完善制度機制,圍繞服務農業現代化,全面助力鄉村振興。

為高質量發展營造適宜的金融環境(潮頭觀瀾)

歐陽潔

習近平總書記指出:“必須充分認識金融在經濟發展和社會生活中的重要地位和作用”“金融是實體經濟的血脈,為實體經濟服務是金融的天職,是金融的宗旨,也是防范金融風險的根本舉措”。

黨的十八大以來,我國有序推進金融改革發展、治理金融風險,金融業保持快速發展,金融產品日益豐富,金融服務普惠性增強,金融業服務實體經濟的能力和水平顯著提升,防范化解重大金融風險攻堅戰取得重要階段性成果,金融監管得到加強和改進。

經濟是肌體,金融是血脈,兩者共生共榮。近年來,金融業貫徹新發展理念,深化供給側結構性改革,精准發力,把更多金融資源配置到重點領域和薄弱環節,為實體經濟發展提供更高質量、更有效率的金融服務。創業貸款、小微企業和個體工商戶貸款,幫助小微企業渡難關、謀發展﹔“綠色”資金涌向節能技術開發和生態環保產業,助力呵護綠水青山﹔一大批優秀的科技型企業借助資本市場做強做大,成為推動高質量發展的生力軍……經濟和金融在良性循環中共同發展。

防范化解金融風險特別是防止發生系統性金融風險,是金融工作的根本性任務。黨的十八大以來,金融系統著力打好防范化解重大風險攻堅戰。經過幾年努力,我國金融體系積累的風險點得到有效處置,金融風險整體收斂、總體可控,金融穩定的長效機制進一步完善。金融業根基更堅實、步伐更穩健,為經濟發展營造了更為穩定安全的金融環境。

改革開放是金融業的活力之源。在不斷深化改革和持續擴大開放中,我國金融業強身健體,金融機構公司治理持續完善,金融體系國際競爭力顯著增強,金融業服務實體經濟的質效不斷提升。我國金融業已經成為推動經濟社會發展的重要力量。一項項夯基固本的改革仍在推進,一項項對外開放的舉措落地見效,金融業改革正在向縱深推進。

百年變局與世紀疫情交織,外部環境更趨復雜嚴峻和不確定。金融業要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,踔厲奮發、篤行不怠,完整、准確、全面貫徹新發展理念,推進改革發展,牢牢守住不發生系統性金融風險的底線,為推動經濟社會高質量發展營造適宜的金融環境。

《 人民日報 》( 2022年05月16日 07 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量