1957年,武漢長江大橋通車,從此天塹變通途。現在,長江干流上已建成大橋超百座,世界十大梁橋半數以上是中國造——

為你驕傲!“萬裡長江第一橋”!(來這裡打卡(23))

|

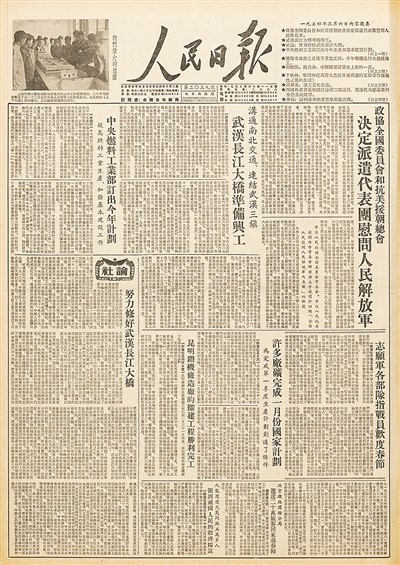

1954年2月6日出版的人民日報頭版。 |

|

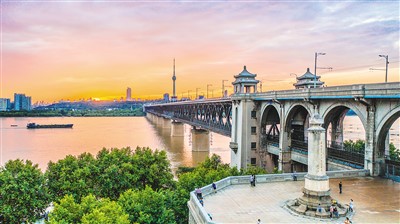

晚霞映襯下的武漢長江大橋。 |

|

掃碼觀看視頻 |

早上7點30分,當記者乘坐的Z285次列車平穩駛過武漢長江大橋,車廂裡的乘客激動起來:“快看,我們過長江啦!”

“1957年10月15日,武漢長江大橋通車,小轎車、卡車、公交車排隊駛上大橋,採蓮船、舞龍等慶祝活動熱熱鬧鬧,整個武漢就像過大節!”中鐵大橋局原副總經濟師余啟新興奮地回憶通車典禮盛況。當時他才9歲,在橋頭堡下面的武昌第一小學念書。余啟新記得通車那天耳邊此起彼伏的笑聲喊聲:“我走大橋了!”“我過長江了!”

中鐵大橋局原副總工程師趙煜澄,是通車典禮上站在車隊第一排敞篷車裡的人。從設計、鑒定、施工到通車,他全程參與武漢長江大橋建設。當記者攤開大橋設計圖紙,92歲的趙老說:“1949年以前,武漢江面上沒有大橋可通行,京漢鐵路和粵漢鐵路之間運輸都由駁船、輪渡接轉。遇上大霧鎖江、狂風卷浪,隻能望江興嘆,停航等渡。”

“有橋千程近,隔水咫尺遙”。1954年2月6日,人民日報頭版刊發報道《武漢長江大橋准備興工》,並配發社論《努力修好武漢長江大橋》。全國人民備受鼓舞:這將是萬裡長江第一橋!

1955年9月,作為第一個五年計劃重點工程項目,武漢長江大橋正式動工。全國各地的支援力量都來了,最高峰時有2萬建設者並肩奮戰。“當年父親從天津來漢建大橋,我家就住在大橋下的建橋新村。”建橋街大橋社區居民孫世余告訴記者,“小時候,我親眼看著橋墩一個一個豎起來,鋼梁一片一片拼起來。”

長江水深浪急,橋墩建設是首先要解決的技術難題。中國技術人員和蘇聯專家共同研究,開創了管柱鑽孔法。“這種水上施工方式,當時在國際上還沒先例。”趙煜澄說,“大橋鋼梁的懸臂架法也是國內首創!”

武漢長江大橋有上千根鋼梁,需要上百萬顆鉚釘來鉚合,全部由工人們手工完成。爐子就架在橋上,鉚釘現場加熱到1200℃左右。燒得通紅的鉚釘,被下面的工人用鉗子捏住向上拋,上面的工人用鐵漏斗接住,再用風槍打進鋼梁的眼孔。趙煜澄說,隻有鉚合誤差小於0.4毫米,鋼梁才能繼續向前拼裝。

一顆小小鉚釘,足見工匠精神。

1957年5月4日,人民日報第三版刊發通訊《天塹變通途——記武漢長江大橋的合龍》,文中有一句是“長江大橋像永久的虹霓,跨在武漢市上空”。歷經60多年風雨,由於質量過硬、堅固如初,這道“虹霓”已成為全國人民口中的“橋堅強”。

現在,“飛架南北”的武漢長江大橋每天通行火車約300趟、汽車約10萬輛次。專業檢測的結果是:大橋2.4萬多噸鋼梁無彎曲變形,8個橋墩表面無一裂紋,100多萬顆鉚釘無一鬆動,全橋無變位下沉。經專家鑒定,其壽命可達百年以上。

初夏夜晚,明月當空。記者從武昌江灘走上武漢長江大橋的公路橋面,橘色燈光更顯夜色溫柔,清風夾帶著江水的濕潤,雙向四車道上車流如梭,不時傳來游人的贊嘆聲。

武漢長江大橋通車前夕,毛澤東主席視察工地時曾說:將來要在長江上修上20座、30座橋,到處都能走。今天,長江上的橋梁數量遠遠超過偉人當初的期望——長江干流已建成各類長江大橋超百座,僅武漢就有11座長江大橋。

站在武漢長江大橋遠眺,上游2公裡處有一座鸚鵡洲長江大橋,是世界上跨度最大的三塔四跨懸索橋﹔再往上游約3公裡,是2019年通車的楊泗港長江大橋,也是世界最大跨度雙層公路懸索橋……

在中國橋梁博物館,記者看到一份世界橋梁之最的榜單,每座橋梁名字后面都用國旗標注了橋梁所在的國家。“從武漢長江大橋開始,我們形成了一支技術過硬的‘建橋鐵軍’,橋梁建設成為中國名片。世界建橋看中國,我們可以驕傲地說,中國建橋水平處於全球領先地位。”館長成莉玲說,“你數數,無論是世界十大懸索橋、十大斜拉橋,還是世界十大梁橋,代表咱中國造的五星紅旗都超過了半數!”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量