河北平山縣有個裡庄村,當年住著一群“文八路”——

人民日報從這裡走來(來這裡打卡①)

|

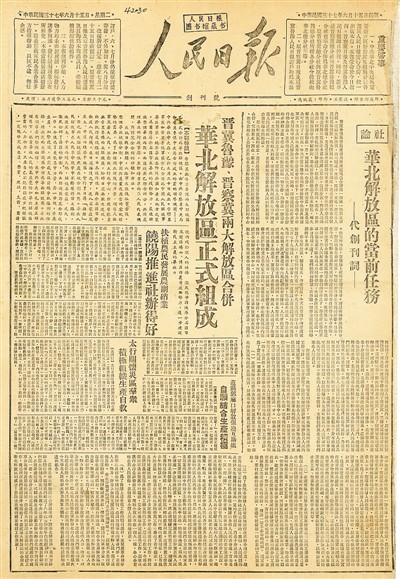

1948年6月15日出版的人民日報創刊號。 |

|

幾經修葺的河北省平山縣裡庄人民日報創刊舊址,最大程度保留著原貌(2021年3月27日攝)。 |

|

掃碼觀看視頻 |

【開欄的話】

今年是中國共產黨的百年華誕。100年來,中國共產黨團結帶領人民篳路藍縷、自強不息,徹底改變了中華民族積貧積弱、受人欺凌的落后局面,走上了國家富強、民族振興、人民幸福的康庄大道,正昂首邁上實現第二個百年目標的新征程。

作為中共中央機關報,人民日報自創刊之日起,就始終與黨和人民風雨同行,見証舉世矚目的巨大變遷,記錄銘載史冊的重大事件,展現波瀾壯闊的偉大歷程。一期期報紙,一塊塊版面,一篇篇報道,寄托著初心使命,書寫著百年大黨的非凡史詩。

“無論我們走得多遠,都不能忘記來時的路。”本報今起推出“來這裡打卡”專欄,讓記者為您翻開那些經過歲月洗禮的人民日報版面和文字,走進歷史深處,走入精神高地,走到故事現場,以全媒體報道形式與海內外讀者共同探尋中國共產黨的奮斗足跡,感受新時代的輝煌成就,展望更加燦爛美好的未來。

來吧,和我們一起去打卡!

河北省平山縣,城南有個裡庄村。

早上,康貴起老漢走到村裡一處安靜的小院,“吱呀”一聲推開鐵門。他在這兒干了10年,修枝剪葉、洒掃庭除。見到去打卡的本報記者,他就站在門口石碑前,說起小時候聽長輩們講的故事。“那年,村裡住進了一群‘文八路’……”

“文八路”是誰?石碑上紅色的大字給出了答案——“人民日報從這裡走來”。1948年6月15日清晨,人民日報創刊號在裡庄村誕生,幾輛牛車拉著散發墨香的報紙,奔往旭日的方向。

記者去裡庄打卡時發現,人民日報創刊舊址幾經修葺,仍最大程度保留了從前的面貌:張磐石舊居、鄧拓舊居、譯電室舊址、印刷廠舊址,4間小院錯落有致﹔屋內桌子上,還擺放著當年用過的硯台、油燈和字典,好像研開墨、點上燈,就能回到戰火紛飛、以筆從戎的歲月深處。

當年的中共中央駐地西柏坡,距離裡庄約50公裡。“就用人民二字,為人民服務嘛!”在那間決定了中國命運的簡陋書桌上,毛澤東為戰火中誕生的人民日報題寫了報頭。從此,人民日報成為中國共產黨聯系群眾、開展斗爭的重要武器。記者在舊址陳列室裡,讀到一則毛澤東“雄文退敵兵”的記載——

1948年10月25日深夜,人民日報各版已付印,急促的電話鈴卻把時任副總編輯安崗驚醒。電話那頭是胡喬木,他罕見地要求報社立即停止印刷,在頭版重要位置增補一條消息,內容是揭露敵軍偷襲石家庄的陰謀。“喬木同志告訴我,這條新聞是毛主席寫的。”安崗在回憶文章中寫道,“還說關鍵是要把報紙送到前線,讓敵人看到。”這招奏了效。敵軍部隊看到消息后馬上停止前進。之后幾天,毛澤東連續撰寫多篇文章,徹底嚇退了意圖偷襲的敵軍,用人民日報演繹了一出絕妙的現代“空城計”,成了中國新聞史上的傳奇。

“參觀時間不長,但不虛此行。”3月底,記者在舊址小院裡偶遇剛從河北省記協退休、專程從石家庄來訪的張魁星,他說:“年輕一代來這裡打卡,來我們黨新聞戰線的一個精神源頭尋根,是非常有意義的!”

的確如此。舊址小院不大,卻處處都有歷史的啟發,老式印刷機還透著鋼筋鐵骨的堅強,院內石碾石磨在風吹日晒中變得更溫潤。同行的平山縣作協主席邢建軍就是裡庄村人,他向記者聊起了裡庄:當年的抗日模范村,今天的小康富裕村﹔那些土坯房已換成高樓房,寬敞的大馬路穿過村庄,連接遠方……巍巍太行山,滔滔滹沱河,見証著這片土地上的滄桑巨變。

走在院裡的石子小路上,前輩們討論思考、奮筆疾書的模樣像是就在眼前。人民日報在裡庄的歲月雖短暫,卻奠定了一張大報追求真理、服務人民的底蘊和風骨。從裡庄村到金台園,從鉛與火到光與電,從黑白版到彩色報,從油燈下的編輯部到數字屏幕前的全媒體傳播體系,人民日報已不是一份對開兩個版的報紙,而成為涵蓋報、網、端、微、屏等10多種載體,覆蓋近10億受眾的全媒體平台……一代代黨報人風雨兼程,始終與黨和人民同行。

2018年,習近平總書記為人民日報創刊70周年發來賀信。他肯定人民日報“在革命、建設、改革各個歷史時期發揮了十分重要的作用,創造了光榮歷史”,更寄望人民日報“為實現‘兩個一百年’奮斗目標、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻”。2019年1月25日,習近平總書記在主持中共中央政治局第十二次集體學習時強調,“一張報紙,上連黨心,下接民心。要把人民日報辦得更好”。2015年,習近平總書記還對人民日報海外版創刊30周年作出重要指示,要求海外版“用海外讀者樂於接受的方式、易於理解的語言,講述好中國故事,傳播好中國聲音”。

1948年夏天,裡庄特別熱,怕熱的年輕“文八路”們常睡在屋頂,仰望星空。一個人問,新中國就要在我們這一代人手中誕生了,那時我們會做些什麼?另一個人說,我們會不會成為全中國影響最大的報紙,甚至發行到外國去?……

今天,他們的問題早已有了答案﹔而更年輕的一代黨報人,還會在星空下,接過當年“文八路”的薪火,扛起新時代的使命與責任,續寫新征程上的夢想和榮光。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量